カナダのモントリオールのある小学校。教室で自殺した女教師の代理として雇われたアルジェリア移民のバシール・ラザールは、担任を亡くしたショックから完全に立ち直っていない生徒たちとまっすぐに向き合い、子どもの心を開いていく。しかし、ラザール自身も悲しい過去と秘密を背負っていた。ラザールは母国で激しい内戦を経験し、亡命者としてカナダにやって来た。彼の妻子はテロリストに殺され、彼はカナダで政治亡命者として永住権を得ようとしていたが、教師の資格もなく、教えた経験もなかった。それを知った校長はラザールを解雇するが、彼は生徒の心の中に強い影響を与えて去っていくという話である。

カナダのモントリオールのある小学校。教室で自殺した女教師の代理として雇われたアルジェリア移民のバシール・ラザールは、担任を亡くしたショックから完全に立ち直っていない生徒たちとまっすぐに向き合い、子どもの心を開いていく。しかし、ラザール自身も悲しい過去と秘密を背負っていた。ラザールは母国で激しい内戦を経験し、亡命者としてカナダにやって来た。彼の妻子はテロリストに殺され、彼はカナダで政治亡命者として永住権を得ようとしていたが、教師の資格もなく、教えた経験もなかった。それを知った校長はラザールを解雇するが、彼は生徒の心の中に強い影響を与えて去っていくという話である。

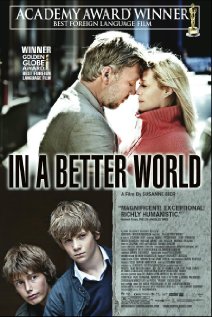

この映画はアカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされ、各国で絶賛されたというが、私はあまりこの映画には惹き付けられなかった。まず、教師が教室で首吊り自殺を図るというのが不自然だ。なぜ、教室で、自分と問題があった男子生徒に発見させるような意図を持ち、自殺の場所と時間を選んだのか?一応この映画の中でラザールの口から「どうして彼女は教室で自殺したのか」という質問をさせるが、彼女と親しかった同僚は「彼女は前からちょっと精神がおかしかったから」というだけである。子供には人気のあった先生という設定だが、生徒や周囲の人間は何も彼女の精神状態を不審に思わなかったのだろうか?また何故、教職の経験も全くないラザールが突然自殺した教師の代理を志願したのだろうか。学校も、永住権もなく、従って働く権利もないラザールをバックグランドのチェックもなしに、教職に採用したというのもおかしな話である。

いずれにせよ、この映画の中心は、先生の死によって傷ついた生徒の心が、もっと深い傷を負っているが、明るい態度を崩さないラザールによって癒されるというのがテーマであるらしいから、そこへ至るまでの設定はどうでも構わない、或いはドラマチックな方がより効果的だというつもりなのかもしれない。校内で自殺が起これば学校側としては、慎重に対応せざるを得ず、何とかそれ以上の面倒を起こしたくない『事なかれ主義』になることはあり得るのだが、自殺というのは大きな行為であり、それに至るまでの深刻な経緯があるはずだが、それに対しては全く考慮せず、自殺をストーリー展開の道具に使うというのは、私にとってはあまり説得的ではなかった。先生の自殺で一番傷ついているのは、先生を自殺に追い込んだ少年の筈なのだが、この映画はクラス一般を広く映画に取り入れ、特に主人公のラザールに心を開いていく少女が中心となって話が展開していくので、映画の意図が今ひとつ私に伝わってこなかった。

いずれにせよ、この映画の中心は、先生の死によって傷ついた生徒の心が、もっと深い傷を負っているが、明るい態度を崩さないラザールによって癒されるというのがテーマであるらしいから、そこへ至るまでの設定はどうでも構わない、或いはドラマチックな方がより効果的だというつもりなのかもしれない。校内で自殺が起これば学校側としては、慎重に対応せざるを得ず、何とかそれ以上の面倒を起こしたくない『事なかれ主義』になることはあり得るのだが、自殺というのは大きな行為であり、それに至るまでの深刻な経緯があるはずだが、それに対しては全く考慮せず、自殺をストーリー展開の道具に使うというのは、私にとってはあまり説得的ではなかった。先生の自殺で一番傷ついているのは、先生を自殺に追い込んだ少年の筈なのだが、この映画はクラス一般を広く映画に取り入れ、特に主人公のラザールに心を開いていく少女が中心となって話が展開していくので、映画の意図が今ひとつ私に伝わってこなかった。

この映画の背景は1999年にアルジェリアの大統領に選出されたアブデルアジズ・ブーテフリカの政権が10年に渡って繰り広げられたアルジェリア内戦を収めるため、国内の対立勢力に妥協することを余儀なくされ、過去の過激派の政治犯たちを恩赦で釈放した事件である。ラザールの妻はそれを批判した本を出したせいで、彼の家族は過激派からの脅迫を受け、結局彼の家族はテロリストに殺されてしまうのである。

ラザールを演じたアルジェリア出身の舞台俳優でコメディアンのモハメッド・フェラグもアルジェリアから逃亡した過去を持つ。1995年に彼の舞台に爆弾が投げ込まれた事件をきっかけに彼はチュニジアにそしてそこからフランスに亡命した。この映画はモノローグの戯曲を基にしているが、戯曲の作者エベリン・デ・ラ・シェネリーラはラザール役にモハメッド・フェラグを強力に推薦したが、この映画の監督のフィリップ’ファラデューは彼の演技はあまりにも舞台的だと思い、すぐには彼を採用しなかったという。しかし、舞台で鍛えた演技力と彼の実経験は監督を説得するに十分だったようだ。