現在のこの時点で「観て良かったと思う映画を一本だけ選ぶとしたら何か?」という問いに、私が迷い無く選ぶのがポーランド映画 『カティンの森 Katyń』である。映画としてもかなり高水準だが、この映画を観なければ決して知りえなかったであろう情報を提供してくれる。この映画に対して、心から感謝したい。

現在のこの時点で「観て良かったと思う映画を一本だけ選ぶとしたら何か?」という問いに、私が迷い無く選ぶのがポーランド映画 『カティンの森 Katyń』である。映画としてもかなり高水準だが、この映画を観なければ決して知りえなかったであろう情報を提供してくれる。この映画に対して、心から感謝したい。

東のロシア、西のドイツに挟まれたポーランドは、歴史的に両国の勢力争いの犠牲になるという悲劇を持つ。1939年9月、 ドイツがポーランドに侵攻し第二次大戦が勃発した混乱を利用して、ソ連はポーランドの東部に侵攻した。同時に秘密裏に独ソ不可侵条約が結ばれ、ポーランドは、ドイツとソ連に分割占領されることになったのである。西からドイツ軍に追われた人々と、東からソ連軍に追われた人々は、ポーランド東部のブク川で鉢合わせになり、ソ連軍から逃げて来たポーランド人はドイツから逃げて来たポーランド人に危険だから西に戻れと言い、ドイツ軍から逃げて来たポーランド人は逆のことを言う。個々の人間が自分の運命を瞬間的に決定しなければいけなかった。

ポーランド政府はロンドンへ脱出し、ポーランド亡命政府を結成した。ポーランド軍人は速やかに独ソ両軍からの命令に応じ、ドイツ軍とソ連軍に平和的に名誉の降伏をした。ドイツ軍は国際法に則りポーランド兵を釈放したが、ソ連軍はそうではなかった。『カティンの森』はソ連軍に降伏したポーランド兵が辿った運命を描く。

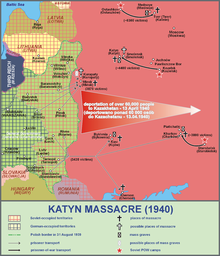

1941年の独ソ戦勃発後、対ドイツで利害が一致したポーランド亡命政府とソ連は条約を結び、ソ連国内のポーランド人捕虜はすべて釈放され、攻ナチのポーランド人部隊が編成されることになった。しかしその時点で捕虜になった兵士の90%以上が行方不明になっており、ロンドンのポーランドの亡命政府の追求に対し、ソ連側はポーランド兵士はすべてが釈放されたが事務や輸送の問題で滞っていると回答した。

しかし1943年4月、不可侵条約を破ってソ連領に侵攻したドイツ軍は、元ソ連領のカティンの森の近くで、2万人近くのポーランド兵士の死体を発見した。ドイツは、これを1940年のソ連軍の犯行であることを大々的に報じた。その後ドイツが敗北し、大戦が終結した1945年以後、ポーランドはソ連の衛星国としてソ連の支配下に置かれた。ソ連はカティンの森事件は実はドイツ軍の仕業であったと反論し、大々的な反ナチキャンペーンを行い、その後ソ連支配下のポーランド人が事件の真相に触れることはタブーとなった。

しかし1943年4月、不可侵条約を破ってソ連領に侵攻したドイツ軍は、元ソ連領のカティンの森の近くで、2万人近くのポーランド兵士の死体を発見した。ドイツは、これを1940年のソ連軍の犯行であることを大々的に報じた。その後ドイツが敗北し、大戦が終結した1945年以後、ポーランドはソ連の衛星国としてソ連の支配下に置かれた。ソ連はカティンの森事件は実はドイツ軍の仕業であったと反論し、大々的な反ナチキャンペーンを行い、その後ソ連支配下のポーランド人が事件の真相に触れることはタブーとなった。

この映画は、ソ連支配が始まった後、ナチスドイツに対する憎しみと身の安全の追求のため、人々がソ連に靡いて行く中で、カティンの森事件の被害者の親族で真相を明らかにしようとしてソ連占領軍に対抗した少数の人々の悲劇も併せて描く。

監督のアンジェイ・ワイダは父をカティンの森事件で虐殺された。彼は『地下水道』『灰とダイヤモンド』『大理石の男』などで世界的な名声を獲得したが、同時にその反ソ的姿勢から、ポーランド政府から弾圧を受けた。彼はカティンの森事件の映画化を50年以上の長きに渡って構想していたが、ベルリンの壁の崩壊以前ではそれは不可能であり、2007年に最終的にこの映画を作製した時は既に80歳であった。「カティンの森で何が起こったかを伝えるまでは死ねない」という怨念が伝わってくるような映画である。この映画で私たちが記憶しなくてはならないのは次の3点であろう。

まず犯罪である。戦争は人と人が殺しあうという異常な極限状態ではあるが、その中でも普遍的なルールがある。まず非戦闘要員(civilian)は絶対に意図的に殺害してはいけない。そしてたとえ戦闘要因であっても、降伏した兵士に対しては人間的な扱いをしなければならない。しかし、スターリンの指令の下で捕虜の収容を担当していた内務人民委員部(NKVD)はポーランドの兵士を個々に尋問し、すこしでも反共産主義の考えが感じられた兵士は容赦なく殺害したのである。

次は嘘である。ドイツがカティンの森での死体を発見した後、ジュネーヴの赤十字国際委員会に中立的な調査の依頼がなされたが、ソ連の反発を見た赤十字国際委員会は調査団派遣を断念した。1943年4月24日、ソ連は同盟関係にあったポーランド亡命政府に対し「『カティン虐殺事件』はドイツの謀略であった」と声明するように要求したがポーランド亡命政府はそれを拒否し、ついにソ連は亡命政府との断交を通知した。大戦に勝つためにソ連の助けが必要と信じる連合国軍は、ソ連を直接非難することは許されなかった。1944年、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトはカティンの森事件の情報を収集するためにジョージ・アール大尉を密使に任命した。アールは枢軸国側のブルガリアとルーマニアに接触して情報を収集し、カティンの森虐殺はソ連の仕業であると考えるようになったが、ルーズベルトにこの結論を拒絶され、アールの報告は彼の命令によって隠された。アールは自分の調査を公表する許可を公式に求めたが、ルーズベルトはそれを禁止する文書を彼に送りつけた。アールはその後任務からはずされ、サモアの任務に更迭された。こんな同盟国のお国の事情を背景に、ソ連は虐殺はナチスドイツの許されざる犯罪であるという偽りの見解を50年に渡り維持し続けたのであった。

最後に私が強調したいのは、戦勝国の傲慢である。

1946年の、ニュルンベルク裁判においてナチスドイツの罪は裁かれた。戦勝国のソ連はこの機会を利用して、カティンの森での虐殺の首謀者としてドイツを告発しようとまでしたが、さすがにアメリカとイギリスはソ連の告発を拒絶した。その後この事件の責任について、西側でも東側においても議論が続けられたが、ポーランド国内では、支配者であるソビエト連邦に対する怖れにより誰も真相を究明することは許されなかった。この真相を問われることのない状態は1989年にポーランドの共産主義政権が崩壊するまで継続し、若い世代はカティンの森の虐殺があったということも知らされることはなかった。

カティンの森事件の被害者の人権が最終的に認められたのは、1989年のソ連の自由化開始後であった。1989年、ソ連の学者たちはスターリンが虐殺を命令し、当時の内務人民委員部長官ベリヤ等がカティンの森虐殺の命令書に署名したことを明らかにした。1990年、ゴルバチョフはカティンと同じような埋葬のあとが見つかったメドノエ(Mednoe)とピャチハキ(Pyatikhatki)を含めてソ連の内務人民委員部がポーランド人を殺害したことを認めた。1992年のソビエト連邦崩壊後のロシア政府は最終的にカティンの森事件の公文書を公にし、ここで遂に50年に渡ったソ連の嘘が始めて公に証明されたのである。

カティンの森事件の被害者の人権が最終的に認められたのは、1989年のソ連の自由化開始後であった。1989年、ソ連の学者たちはスターリンが虐殺を命令し、当時の内務人民委員部長官ベリヤ等がカティンの森虐殺の命令書に署名したことを明らかにした。1990年、ゴルバチョフはカティンと同じような埋葬のあとが見つかったメドノエ(Mednoe)とピャチハキ(Pyatikhatki)を含めてソ連の内務人民委員部がポーランド人を殺害したことを認めた。1992年のソビエト連邦崩壊後のロシア政府は最終的にカティンの森事件の公文書を公にし、ここで遂に50年に渡ったソ連の嘘が始めて公に証明されたのである。