Category Archives: USA

[映画] 招かれざる客 Guess Who’s Coming to Dinner (1967年)

サンフランシスコでリベラルな新聞社を経営するマット・ドレイトン(スペンサー・トレーシー)は、妻クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)と娘ジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ヘップバーンの実際の姪であるキャサリン・ホーン)を心から愛し、娘には人種差別をしないことを教えて育てた。ジョーイはハワイに旅行中に黒人のジョン・プレンティス(シドニー・ポワチエ)と知り合い、恋に落ち結婚を誓い合う。ジョーイとジョンは自分たちの決意を報告するためにサンフランシスコの両親の家を訪ねるが、リベラルで人種差別に反対する両親ですら、その結婚はすぐには受け入れられないものだった。母は、最高に優秀で美男子で完璧な紳士であるジョンに惹かれ彼を受け入れようとするが、父はその気持ちにはなれず、彼は自分の娘の結婚に際して、自分の人生信条を試されるのであった。ジョンは夕食を四人で取ったあと、ニューヨークに発つ予定である。彼は、両親は絶対に結婚を喜んでくれると有頂天になっているジョーイとは違い、現実の人種差別の厳しさを知っているので、両親が100%賛成してくれない限りはこの結婚を諦めるとマットに告げる。マットは夕食までの数時間に自分が結婚に賛成か反対かを二人に告げなくてはならなくなる。おまけに息子が白人の女性と婚約したことを知らず、二人を祝福するためにジョンの両親もロサンジェルスから飛んできて夕食に参加することになった。

サンフランシスコでリベラルな新聞社を経営するマット・ドレイトン(スペンサー・トレーシー)は、妻クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)と娘ジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ヘップバーンの実際の姪であるキャサリン・ホーン)を心から愛し、娘には人種差別をしないことを教えて育てた。ジョーイはハワイに旅行中に黒人のジョン・プレンティス(シドニー・ポワチエ)と知り合い、恋に落ち結婚を誓い合う。ジョーイとジョンは自分たちの決意を報告するためにサンフランシスコの両親の家を訪ねるが、リベラルで人種差別に反対する両親ですら、その結婚はすぐには受け入れられないものだった。母は、最高に優秀で美男子で完璧な紳士であるジョンに惹かれ彼を受け入れようとするが、父はその気持ちにはなれず、彼は自分の娘の結婚に際して、自分の人生信条を試されるのであった。ジョンは夕食を四人で取ったあと、ニューヨークに発つ予定である。彼は、両親は絶対に結婚を喜んでくれると有頂天になっているジョーイとは違い、現実の人種差別の厳しさを知っているので、両親が100%賛成してくれない限りはこの結婚を諦めるとマットに告げる。マットは夕食までの数時間に自分が結婚に賛成か反対かを二人に告げなくてはならなくなる。おまけに息子が白人の女性と婚約したことを知らず、二人を祝福するためにジョンの両親もロサンジェルスから飛んできて夕食に参加することになった。

招かれざる客・・・この映画の邦題はたしかにカッコいいが、映画の本質をある意味で曲げている悪い訳であると私は思う。両親の親友で良き相談相手でもあるライアン司教がジョーイとジョンの決断を知り、祝福する。そして自分もその夕食に参加したいと申し出、ジョーイが幸せ一杯で料理人に告げに行った時の「ねえ、ねえ、誰が夕食に来て下さるか知っている?ライアン司教よ。もう一人分お食事の追加、お願いします」という言葉によっている。要するに、夕食に来た客は皆きちんと招待されているのであるから、「こっちが招待していないのに、嫌な客が来てしまった」という意味を表す「招かれざる客」という題名は完全に間違っているのである。端的に言えば、この日の夕食に来た人はドレイトン夫妻の信条(人種差別は許されない)により、正式に招かれた客ばかりなのである。もしドレイトン夫妻が娘に「黒人を人間としてみるな、あいつらは人間ではないのだから」と教えていたら、ジョーイはジョンと話もしなかったであろうし、心を開かないから彼と恋に落ちることもなかったであろう。つまり、ドレイトン夫妻の人生態度がジョンと、ひいては彼の幸福を願う両親とライアン司教を招いたのである。この夕食はドレイトン夫妻にとって予測し得ないイベントであったことには間違いないが、彼らの人生観の延長にあったことは確かであろう。映画の原題”Guess Who’s Coming to Dinner”はその”not probable but possible”の人生の妙を描いている。ドレイトン夫妻が人種差別を否定した瞬間に、稀ではあるがこういうことが起こるのは可能だったのである。

これはもちろん筋金入りの社会派のスタンリー・クレイマー監督(『ニュルンベルグ裁判』)の製作、監督であるから、1960年代のアメリカ社会での最大の社会問題である人種差別にがっぷり取り組んだ作品には間違いない。信じられないかもしれないが、この映画が作成された1967年はアメリカ合衆国の17州で、異人種の結婚が厳禁されており、違反者は犯罪者として投獄されていたのである。その中でこの映画を作ったスタンリー・クレイマーの勇気恐るべしである。しかし、この映画が単なる教条主義的な政治主張のプロパガンダではなく、良質の人間ドラマになっているのは、「人種差別反対」という主張ではなく、生きていく上での叡智という普遍的なものを描いていることである。

一つは夫婦の愛である。ジョーイとジョンの両親は、愛し合って結婚したが、30年以上経った今でも思いやりと理解と信頼を保ち続けている。これがなかったらジョーイとジョンは単に若さで跳ね上がっているだけで、「今は楽しいけど、この興奮がいつまで続くの?」と聴衆に思わせてしまうだろう。両親が強い愛を保って生きているところに、若いカップルの将来に対する安心感が生まれる。実生活でもパートナーであったスペンサー・トレーシーとキャサリン・ヘップバーンの愛情がスクリーンにも溢れ出てくるようである。

次に親子の愛である。これが非常に深くて面白い。一つは、子供というのは親の生き様をそのまま表すものであるというのは、ジョーイによって示されている。しかしそれ以上に興味深いのは、ジョンの言葉である。ジョンの親は「俺は毎日重い荷物を何マイルも何マイルも運んで、本当に苦労してお前を育てた。お前は俺に借りがあるんだ」とジョンに言うが、ジョンは「お父さん、僕はあなたに借りはありません。僕はもし自分の子供が生まれた場合には、その子を立派に育てる義務があるんです。」とはっきり述べる。「親は苦労して子供を育てるのだから、子供は親の言うことを聞いて当たり前、親の面倒を見るのが当たり前」というのが人間社会の一般論かもしれないが、私はジョンの言葉に納得である。人間は親は選べないが、子供を作るかどうかは、自分で選べるから、親は子を選べるのである。その自分の決心で選んだ子供に対しては、自分ができるだけのことをしてやり、子供から見返りを求めないというのが、究極の愛だろう。人間は代償を期待せず次の世代を育てるのに専心すべきである。しかし、面白いもので、そのようにして育てた子供は、親が頼まなくても無償の愛を返してくれるものなのである。

最後は、生きていくのに誰の同意もいらないということである。周りが同意してくれれば確かに人生は楽になるが、同意してくれなくても、そのハードルの高さ、厳しさをきちんとわかれば同意を得ることを人生の最大のプライオリティーにせず、自分の力で人生を切り抜けていけというメッセージである。映画の最後でマットは述べる。「ただ、これから多くの人たちの反感と嫌悪が君たちを待ち受ける。永久にそれを乗り越えていかねばならん。だが、互いの絆を強くし、決して負けるな!」

映画は5時間ほどの間に起こったことを2時間で語る。まるで『真昼の決闘』のような濃縮された濃い内容であり、また俳優陣の演技も素晴らしい。キャサリン・ヘップバーンは眼だけで「驚愕」「失望」「諦め」「決意」「理解」「応援」「幸せ」のすべての感情を表現するという、その“眼力演技”は驚異的ではあるが、それ以上にすごいのがスペンサー・トレーシー。終始分厚い眼がねをかけているので“眼力”も発揮できず、何一つ劇的な演技をしていないのに、彼の心の動きの一つ一つが伝わってくるのが、ちょっと恐ろしいくらいである。この映画はスペンサー・トレーシーの遺作となり、またキャサリン・ヘップバーンはこの映画で彼女の二度目のオスカーを手にした。

最初に、1967年に全米で17の州が異人種による結婚を違法にしていたと述べたが、この映画が上映された時期と前後して、黒人の女性と結婚した罪で投獄されていたバージニア州のリチャード・ラビングの訴訟が連邦最高裁で裁かれ、異人種による結婚を禁止する法律は憲法違反であるという判決が出て、アメリカでの異人種による結婚は最終的に全国で合法となったのである。1865年にアメリカ合衆国憲法第13修正が承認されたため、奴隷たちの解放は公式に確立されてから102年後のことであった。

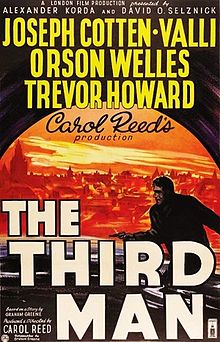

[映画] 第三の男 The Third Man (1949年)

この「映画史上に残る不朽の名作」と呼ばれる『第三の男』を見終わった後、思わず静かな笑いが込み上げて来て、「ああ、映画史上に残る最もoverrated(褒められすぎ)の映画を見てしまった」という思いが残った。もちろん、この映画が作られた当時からその後30年くらいの間、これが絶対の名作と言われただろうということは推測できる。しかし「名作」と言われる映画の中には、封切られた当時の技術や方法が斬新で聴衆を驚かしたということで評価されているものが案外多いのではないだろうか。たしかにこの映画は1940年代には全く使われていなかった撮影角度や、闇や光を極端に対比した斬新な手法を用いている。それらの手法が後輩の映画人に模倣され尽くして、その斬新な手法が次第に「古典」「正統派」或いは「時代遅れ」とみなされるようになった現在この映画を見るとあまり面白さを感じない。当初そのテクニックは面白かったのだろうが、ストーリーは面白くないし、映画の背景にある「思い」が浅いのである。その点をちょっと書いてみたい。

この「映画史上に残る不朽の名作」と呼ばれる『第三の男』を見終わった後、思わず静かな笑いが込み上げて来て、「ああ、映画史上に残る最もoverrated(褒められすぎ)の映画を見てしまった」という思いが残った。もちろん、この映画が作られた当時からその後30年くらいの間、これが絶対の名作と言われただろうということは推測できる。しかし「名作」と言われる映画の中には、封切られた当時の技術や方法が斬新で聴衆を驚かしたということで評価されているものが案外多いのではないだろうか。たしかにこの映画は1940年代には全く使われていなかった撮影角度や、闇や光を極端に対比した斬新な手法を用いている。それらの手法が後輩の映画人に模倣され尽くして、その斬新な手法が次第に「古典」「正統派」或いは「時代遅れ」とみなされるようになった現在この映画を見るとあまり面白さを感じない。当初そのテクニックは面白かったのだろうが、ストーリーは面白くないし、映画の背景にある「思い」が浅いのである。その点をちょっと書いてみたい。

舞台は第二次世界大戦後、米英仏ソの四ヶ国による四分割統治下にあったオーストリアの首都ウィーン。アメリカの大衆小説家ホリー・マーチンは、幼馴染のハリー・ライムから仕事を依頼したいと誘われ、占領下のウィーンにやって来た。マーチンがライムの家を訪ねた時、門番からライムが自動車事故で死亡したと告げられる。ライムの葬儀に出席したマーチンは、そこでイギリス軍のキャロウェイ少佐と知り合い、少佐からライムが闇社会で物資を取引をしていて、警察から目をつけられていたと告げられる。またマーチンは、式に参列していたライムの恋人であった美貌の女優のアンナ・シュミットに心惹かれる。

ライムの友達だったという男爵、謎めいたルーマニア人のビジネスマン、後ろ暗そうな医師など、胡散臭い男たちが、ライムの死の真実を突き止めようとするマーチンの前に出現する。事故現場にいたのは男爵とルーマニア人の男だけであるはずなのに、マーチンは門番から、事故の現場にライムの二人の友達以外に未知の「第三の男」が居たことを聞かされる。しかし貴重な証言をしようとする門衛は何者かに殺害され、マーチンがその下手人だと疑われてしまう。

なぜこの映画が古いかを語るために、フィギュア・スケートを例に取ってみよう。スケート史上伝説的名選手とみなされるスウェーデンのウルリッヒ・サルコウが、1909年に史上初めて1回転サルコウジャンプを跳んだ。女子では1920年にはアメリカのテレサ・ウェルドが女子選手として初めて1回転サルコウジャンプに成功した。現代では、サルコウジャンプは体の動きのエネルギーを自然に利用して飛べるので難易度が低いジャンプとみなされており、事実1998年には、アメリカのティモシー・ゲーブルが男子選手として初めて4回転サルコウジャンプに成功し、2002年には日本の安藤美姫が女子選手として初めて4回転サルコウジャンプに成功している。現在では、1回転サルコウジャンプを国際競技で跳んで点数を稼ごうとする選手などいない。しかし、これはウルリッヒ・サルコウの偉大さを卑小化するものではない。ウルリッヒ・サルコウが1909年にやったジャンプは当時としては奇跡的なものであり、それに追いつき追い越そうとする人が自分を磨きあげたことで、フィギュア・スケートは発展を遂げてきたのである。

同じことが『第三の男』にも言える。この斬新な画像手法が多くの映画人を触発して成長させてきたのは明らかであろう。しかし、具体的なものはすべて他人に模倣されてしまうのである。映画人は常に先達の傑作を研究しまくり、取り入れれるものはすべて取り入れてしまおうと虎視眈々なのである。その時斬新だった画像も、コピーされまくられているうちに陳腐になってしまう。映画とはそういうものである。肝心なことは、コピーしようとしても完全にはコピーできない、画像の背後にある抽象的な「思い」の深さが、時代の流れに耐えられるかということである。『第三の男』は残念ながらその普遍的な思いがない。

『第三の男』はいちおうミステリーなのだが、最初から「第三の男」が誰なのかがみえみえである。しかし、見終わったあとでプロットに穴があきすぎて、説明できないことが多すぎる。なぜライムは20年も会ったことのない友人のマーチンをアメリカから呼び寄せたのか。捜査権をもっているキャロウェイ少佐がなぜ棺桶の中の死体が本当にライムであると確認しなかったのか。恋人の死に際してはアンナも死体を見せられているはずなのに、彼が死亡したと信じているということは、彼女も悪党の一派なのか。誰が棺桶の中に納められていた男を殺したのか。誰が門番を殺したのか。マーチンが講演に出るというのは、全く無駄なシーンのようだが、一体それがどんな意味を持っているのか。あれやこれやの展開に辛抱強く付いて行った結果、腑に落ちない点が山ほど残ったまま突き放された感じである。

この映画はウィーンという非常に魅力的な都市を借景に使用している。外国勢力により四分割統治下にあるということは大変な状況だとは思うが、そこは戦勝国イギリスの視点で描かれている映画だから、ウィーンの市民のやるせない鬱屈には全く目が行かず、ソ連の司令部の胡散臭さを用心することしか描かれていない。アンナ・シュミットにしても、非常に美貌なはずなのだが、私としてはピンと来ない顔立ち。前述したように、ライムの悪業に加担しているのかどうか、謎のままである。彼女の心について何も描かれないから、どんな人なのかもわからない。

原案では、マーチンもライムも英国人という設定で、最後のシーンもマーチンとアンナが並木道を歩いて行く様子を同じく英国人のキャロウェイ少佐が後ろから見送る中で、二人が軽く腕を組むのが見えるという設定になっていたようだ。しかし、製作の過程でマーチンもライムも米国人に変更され、マーチンがちょっと「KY - 空気が読めない」アメリカ人に変更されて、結局アンナへの思いも拒否されて映画が終わる。その最後のシーンは「映画史上に残る名シーン」なのだそうだが、このアンナ・シュミットがどういう人間かわからないままなので、他の人がいうほど感動できなかったのである。映画ではマーチンの一方的な思いのみでアンナからの心の交流はなかったし、自分の男が死んだからさっさと新しい男に切り替えるというのもあざといし、また悪業に手を染めていたとしたら、その手で新しい男の手を握るというのも汚いし、というわけで、二人が一緒にならない最後のシーンはいわば当たり前の結論である。このシーンのどこが特筆すべきものなのだろうか。二人が一緒になれないのが切ないとでも言いたいのだろうか?

オーストリアの楽器ツィターによって奏でられるテーマ曲も大変ヒットし、「映画史上に残る名主題歌」とみなされるようになったが、この曲は大変明るくて脳天気な曲である。この映画は、外国の占領にあえぐ陰鬱な社会を背景に、映画で殺される4人以外にも、ライムの悪業で死亡した無数の赤ちゃんを描いている暗い映画と思いきや、実は占領国の視点から、カッコいい男と美貌の女の軽いロマンスを描いたカッコいい軽い映画なのである。この主題曲の軽さは、映画の軽さそのものである。そしてこの映画で一番大切なのは、マーチンとライムがカッコよく振舞うということである。要するにこれは二人のダンディーと一人の美女の、あまり説得力のないがカッコいいラブロマンスなのであった。

一言で言えば「この映画は次世代の映画人に大きな影響を与えた重要な作品で、歴史的な価値はある。でも軽々しく不朽の名作と言うのは、遠慮しておきましょうか」と自分を戒めた映画である。

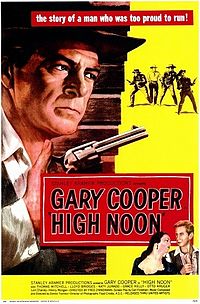

[映画] 真昼の決闘 High Noon (1952年)

『ニュルンベルグ裁判』の監督スタンリー・クレイマーによる製作、『ジャッカルの日』のフレッド・ジンネマンによる監督、ゲイリー・クーパーとグレイス・ケリーの主演という豪華な布陣で作成された『真昼の決闘』は,厳格な意味で西部劇とか決闘物というジャンルに入らないのではないか。ここに出てくる保安官は無敵のヒーローではなく、初老にかかり、結婚を契機に銃を使って金を稼ぐ生活から足を洗おうとしている男である。なぜ彼が決闘に引き込まれたかと言うと、結婚式を挙げて東部の町に旅立とうとしている矢先に、自分が昔逮捕した悪漢がちょうど釈放されて、「お礼参り」に自分を刑務所に送った人間、多分保安官とか町の法廷の判事など、を殺害しに正午に町の駅に到着する汽車に乗ってやって来るという知らせを受けたからである。

『ニュルンベルグ裁判』の監督スタンリー・クレイマーによる製作、『ジャッカルの日』のフレッド・ジンネマンによる監督、ゲイリー・クーパーとグレイス・ケリーの主演という豪華な布陣で作成された『真昼の決闘』は,厳格な意味で西部劇とか決闘物というジャンルに入らないのではないか。ここに出てくる保安官は無敵のヒーローではなく、初老にかかり、結婚を契機に銃を使って金を稼ぐ生活から足を洗おうとしている男である。なぜ彼が決闘に引き込まれたかと言うと、結婚式を挙げて東部の町に旅立とうとしている矢先に、自分が昔逮捕した悪漢がちょうど釈放されて、「お礼参り」に自分を刑務所に送った人間、多分保安官とか町の法廷の判事など、を殺害しに正午に町の駅に到着する汽車に乗ってやって来るという知らせを受けたからである。

もちろん、保安官はそのまま東部に旅立ってもよかったのだが、町へ戻ってその悪漢と3人の仲間たちと対決することを選ぶ。彼の妻は父と兄を殺され、暴力を絶対否定するクエーカー教徒に改宗しており、もし夫が決闘の道を選ぶのなら、自分一人で東部へ旅立つと言う。まだ後任の保安官も到着していないので、彼は町民に一緒に闘ってくれるよう頼むが、副保安官や前任の先輩保安官や町長や町の人々は皆尻ごみをして味方についてくれない。判事は「よそへ行っても仕事がみつかるだろう」とさっさと逃げ出してしまう。町を平和に保ってくれて「最高の保安官だ」と賞賛していた人々も「現金が流通するためには、或る程度の悪が必要だ。保安官はそれを根こそぎにしてしまった」と言ったりもする。「どうして、この町に戻ってきたのだ。そのまま東部に行ってしまえばよかったのに」という非難の中で、彼はただ一人4人と対決せざるを得ず、遺書を書いて悪漢が乗ってくる真昼の汽車を待ち、孤独な戦いを始めるのである。

映画は85分の長さだが、この映画は10時40分頃に始まるという設定で、つまり実際の時間と同時進行で物語が進むのである。決闘シーンは最後の5分だけで、それも単調なものである。映画の殆どは保安官と町民の話し合いである。初老に差し掛かり俳優としてのピークを越えたゲイリー・クーパー演じる保安官が、よろよろと人通りのない町並みを一人で歩く姿が遠目に映されるのは、なんとも切ない。

この映画が作られたのは1952年であるが、その時は米国では「赤狩り」の真っ最中であった。「赤狩り」とは共和党右派のジョセフ・マッカーシー上院議員が中心となって、共産党員、および共産党シンパと見られる人々を排除する政治的活動であり、マッカーシーに協力した代表的な政治家には、リチャード・ニクソンとロナルド・レーガンなどがいる。ハリウッドは左翼思想の人間が多いとみなされ、そのターゲットの一つになった。『真昼の決闘』の脚本を担当したカール・フォアマンも共産党員とみなされ非米活動委員会に尋問された。彼は自分が戦前に一時期共産党に入党していたのは認めたが、現在では全く関係が無いと主張した。尋問での一番の恐怖は、共産党のシンパである人の密告を強制されることであった。それを拒否したカール・フォアマンは身の危険を感じて英国に逃亡した。同じく「赤狩り」の告発のために米国を追放された映画人としては、チャップリンもいる。

カール・フォアマンはのちに英国の名監督デイビッド・リーンのもとで働くようになり、デヴィッド・リーン監督の『戦場にかける橋』で第30回アカデミー脚色賞を受賞したが、公開当時は赤狩りによってフォアマンの名前が出されることがなく、デイビッド・リーンが脚本賞を受賞した。カール・フォアマンの死後初めて彼の名がクレジットとして認められ、彼は死後ようやくオスカーを授与されることになった。

似たようなことは『ローマの休日』の脚本家ドルトン・トランボにも起こった。ドルトン・トランボは赤狩りで追放されていたので友人のイアン・マクレラン・ハンターの名前を借りて仕事をせざるを得ず、ハンターの名義で『ローマの休日』の脚本を執筆した。この映画は大成功で、事情を知らない映画芸術科学アカデミーは、ハンターにアカデミー脚本賞を与えてしまったのである。1990年代になってからアカデミーは、冷戦期の「赤狩り」などに起因する間違いを正すことに決めた。その一つとして、ドルトン・トランボの名誉回復があった。トランボはすでに1976年に亡くなっていたが、アカデミーは1993年にトランボに改めてアカデミー賞を贈ることを決めた。しかし、ハンターに贈られたオスカー像をハンターの息子が引き渡すことを拒否したため、トランボの未亡人に渡されたオスカー像は、改めて別途作られたものとなった。冷戦期にはいろいろ恐ろしいことが米国でも起こっていたが、これらが最終的に見直されたのは、12年ぶりに民主党から政権をとったクリントン大統領の治世期であった。クリントン期前と後では、アメリカはかなり違う国家であると言えよう。それは時代の流れである。

「赤狩り」はハリウッドにも大きな恐怖を巻き起こしたが、その中で密告という司法取引を行い自分の制作活動を保証してもらった人々もたくさんいる。現代では、その例としてエリア・カザン、ゲイリー・クーパー、ウォルト・ディズニーなどがあげられている。

『真昼の決闘』は賛否両論(「心理考察を含んだ深みのある批評的西部劇だ」とか「アメリカが心に描く正義を否定する売国奴的弱虫の映画」)に分かれつつもアカデミー賞作品賞の最有力候補であったが、『地上最大のショウ』に敗退して受賞にはいたらなかった。これは「赤狩り」の真っ只中でリベラル派として有名だったフレッド・ジンネマン監督とカール・フォアマン脚本による作品に票を投じるのをアカデミー会員がためらったためと言われている。この映画には「赤狩り」時代の沈鬱さが漂っているが、「赤狩り」体制への批判というのは言いすぎであろう。「赤狩り」否定が起こり始めるのが1950年代後半、「赤狩り」否定の精神を芸術として表現できるのは1970年代、その犠牲者への公的な名誉回復が起こるのは1990年代を待たなければならなかったのである。

[映画] 屋根の上のバイオリン弾き Fiddler on the Roof (1971年)

当時帝政ロシア領であったウクライナに生まれたユダヤ人作家ショーレム・アレイヘム(1859年生まれ)が1894年に書いた短編小説『牛乳屋テヴィエ』が、1961年にブロードウェーで『屋根の上のバイオリン弾き』というミュージカルとして上演され、大ヒットになった。このミュージカルはノーマン・ジュイソンの監督とプロデュース、ミュージカルの脚本も担当したジョセフ・スタインの脚本で、1971年に映画化されたのである。村の牛乳屋のテヴィエとその5人の娘のうちの上の3人の結婚と、帝政ロシアの迫害により一家が故郷を追われてアメリカに移住するまでを描く。

当時帝政ロシア領であったウクライナに生まれたユダヤ人作家ショーレム・アレイヘム(1859年生まれ)が1894年に書いた短編小説『牛乳屋テヴィエ』が、1961年にブロードウェーで『屋根の上のバイオリン弾き』というミュージカルとして上演され、大ヒットになった。このミュージカルはノーマン・ジュイソンの監督とプロデュース、ミュージカルの脚本も担当したジョセフ・スタインの脚本で、1971年に映画化されたのである。村の牛乳屋のテヴィエとその5人の娘のうちの上の3人の結婚と、帝政ロシアの迫害により一家が故郷を追われてアメリカに移住するまでを描く。

この映画の大きなテーマは二つある。一つは、原作の小説にあるように、伝統を守ってその共同体で平和に暮らすユダヤ人の家族が、娘の結婚相手の選択で新しい時代に対応せざるを得ないという時の流れである。監督のノーマン・ジュイソンは後にインタビューで映画に対する聴衆の反応を聞かれて、(インタビューアーはニューヨークでの反応を念頭においてこのような質問をしたのだろうが)彼は自分の日本での経験を語っている。彼は日本で繰り返し「顔と洋服を取り去ってみれば、この映画で描かれているのは、今日の日本そのままだ」という聴衆の反応を受け、「日本人の聴衆は本当に理解力のある素晴らしい人たちであり、この映画が心から彼らに受け入れてもらったと思う」と語っている。1971年に来日して、その後20年たってもまだ日本の聴衆の反応が監督にとって印象に残っているのであり、その好印象を問わず語りに語っているのである。

たしかに60年70年代の日本はこの映画が描いている世代断絶が大きな問題になっていたのではないか。その当時は世界的に政治的変革の時ではあった。しかし日本では、「仲人によって身近な人とお見合いで結婚する」というそれまで絶対的な結婚の原則が崩れかけてきたのがこの70年代だったのである。それまで家柄の釣り合いだけで考慮していた結婚相手も、高度経済成長の中で、「経済力」という新しい要素も加わったし、女性も自分が好きな人と結婚したいと望むようになった。要するに、親も「家柄」「経済力」「愛情」という三つの矛盾するかもしれない条件の中で迷い、「経済力」とも関連する「学歴」と「職業」という考慮も入ってくるし、「愛情」に関する「外見」や「人柄」への考慮も入ってくる。親はその中で何が一番大切なのかを選ぶ確固たる基準がなかった。「高学歴だが低収入」と「すごい学歴ではないがそこそこの金持ち」のどちらを選ぶかとか、「家柄の低い成金」と「衰退した良家の子弟」のどちらが価値があるのかとか、その場その場であちらを選び、こちらを選びという感じで、全くこの映画の父テヴィエと同じである。結局長女は、仲人が押し付けようとした「金持ちだが卑しい職業とみなされていた肉屋の年老いた男」より、自分が好きな貧しい若い男と結婚する。次女は村で一番身分が高い聖職者の息子に憧れるが、結局教育を受けた自分の家庭教師である青年に心ひかれ、彼が革命運動の罪でシベリアに流刑になると彼と行動を共にして、シベリアに流れて行く。三女はユダヤ人ではない男と駆け落ちをして、ギリシャ正教の教会で式を挙げてしまう。長女次女の行動はそれなりの理由をつけて許したテヴィエも、三女の結婚だけは許すことができないのである。日本では混乱した結婚相手の条件も現在では「三高」(高身長、高学歴、高収入)に簡便化しているようだが、50年前の社会的過渡期ではそれほど単純ではなかったのである。また現在では、「お見合い結婚制度」などもう死んでおり、それがあったということも知らない世代がいるのではないだろうか。

もう一つのテーマは、ミュージカル・映画化で加えられた、帝政ロシア末期におけるユダヤ人への迫害である。ユダヤ人への迫害はロシア語でポグロムといわれる。これは誰が行ったと特定されるものでなく、その時その時で不満を持った人々が一揆や反乱を起こした際にユダヤ人が巻き添えで襲撃されたこともあるし、1881年にアレクサンドル2世が暗殺されると、ロシアで反ユダヤ主義のポグロムが起こったりもした。『戦艦ポチョムキン』でも当時の根強い反ユダヤ人主義が見てとれる。このポグロムは、帝政ロシア政府は社会的な不満の解決をユダヤ人排斥主義に誘導したので助長されることになり、1903年から1906年にかけて激化し、ユダヤ人の海外逃亡が続いた。この映画の原作者ショーレム・アレイヘムも1905年にアメリカに亡命している。映画監督の スティーブン・スピルバーグの一族もウクライナのユダヤ人であったが、第一次世界大戦が始まる前にアメリカに移住している。たぶん、ショーレム・アレイヘムもスティーブン・スピルバーグの祖先も同じ時期に同じ理由でアメリカに移住してきたのだろう。

『牛乳屋テヴィエ』がミュージカル化で『屋根の上のバイオリン弾き』という魅力的な題名に変わっているのは、ユダヤ人の画家シャガールの絵に触発されたと言われている。ローマ帝政期にローマ皇帝ネロによるユダヤ人の大虐殺があった時、逃げまどう群衆の中で、ひとり屋根の上でバイオリンを弾く男がいたという故事を描いたシャガールの絵にちなんでこの題名が付けられたという。マルク・シャガールは1887年、ロシア帝国領であったベラルーシ(ウクライナの北隣)に生まれた。彼は1922年にフランスに移るが、1941年にはナチスの迫害を避けてアメリカに移住した。結局彼は第二次世界大戦後フランスに戻り、その地でフランス人として暮らし、その一生を終えるのだが。『牛乳屋テヴィエ』が『屋根の上のバイオリン弾き』と変わったとき、この原作にもっと社会的な要素が加えられた。

『牛乳屋テヴィエ』がミュージカル化で『屋根の上のバイオリン弾き』という魅力的な題名に変わっているのは、ユダヤ人の画家シャガールの絵に触発されたと言われている。ローマ帝政期にローマ皇帝ネロによるユダヤ人の大虐殺があった時、逃げまどう群衆の中で、ひとり屋根の上でバイオリンを弾く男がいたという故事を描いたシャガールの絵にちなんでこの題名が付けられたという。マルク・シャガールは1887年、ロシア帝国領であったベラルーシ(ウクライナの北隣)に生まれた。彼は1922年にフランスに移るが、1941年にはナチスの迫害を避けてアメリカに移住した。結局彼は第二次世界大戦後フランスに戻り、その地でフランス人として暮らし、その一生を終えるのだが。『牛乳屋テヴィエ』が『屋根の上のバイオリン弾き』と変わったとき、この原作にもっと社会的な要素が加えられた。

この映画の魅力はもちろん、その美しい音楽(「サンライズサンセット」などの名曲)やロシアの当時のユダヤ人の共同体の生活を見事に再現したシネマトグラフィーであろう。ノーマン・ジュイソンは映画会社から予算の関係上アメリカでロケをしてほしいと依頼されたが、厳しい予算にも拘わらず当時の雰囲気を残すユーゴスラビアでロケをすることを選んだと言う。しかし最大の魅力は世界情勢につれて移って行く価値観の違いにも拘わらず、それを受け入れつつもなお変わらず伝統の価値を保っていくテヴィエの生き方であろう。それは、コミュニティーで助け合い、同時に何が起こっても父として、家長として家族を守るという決意である。何百年も宗教の違いを超えて地域のコミュニティーの中で平和に生きてきた人々、助け合いの伝統はそんな安心感を基盤にして育ち、受け継がれて来たのである。テヴィエが生きたのは、不幸にもそんな伝統が覆されるような政治的変革の時代であった。善き人の心にある豊かな伝統が時代に踏みにじられるのが哀しいのである。

この映画の魅力はもちろん、その美しい音楽(「サンライズサンセット」などの名曲)やロシアの当時のユダヤ人の共同体の生活を見事に再現したシネマトグラフィーであろう。ノーマン・ジュイソンは映画会社から予算の関係上アメリカでロケをしてほしいと依頼されたが、厳しい予算にも拘わらず当時の雰囲気を残すユーゴスラビアでロケをすることを選んだと言う。しかし最大の魅力は世界情勢につれて移って行く価値観の違いにも拘わらず、それを受け入れつつもなお変わらず伝統の価値を保っていくテヴィエの生き方であろう。それは、コミュニティーで助け合い、同時に何が起こっても父として、家長として家族を守るという決意である。何百年も宗教の違いを超えて地域のコミュニティーの中で平和に生きてきた人々、助け合いの伝統はそんな安心感を基盤にして育ち、受け継がれて来たのである。テヴィエが生きたのは、不幸にもそんな伝統が覆されるような政治的変革の時代であった。善き人の心にある豊かな伝統が時代に踏みにじられるのが哀しいのである。

[映画] ジャッカルの日 The Day of the Jackal (1973年)

これは、とにかく面白い映画である。系統としては、007・ジェームズ・ボンドシリーズ 或いはジェイソン・ボーン三部作、ドラゴンタトゥーの女と似ているのだが、その面白さが桁外れである。現代の映画産業界は、コンピューター・グラフィックや派手なアクションや爆破シーンを取り入れまくっても、40年たってもまだこの映画を超えられていないような気がする。『ジャッカルの日』は「黒澤明が選んだ映画100本」の中にも入っている。黒澤はこんな映画が作りたかったんだろうな、と思わせるような完璧な映画である。彼の技術力では、もちろんこのレベルの映画を作ることは可能だったとは思うが、残念ながら黒澤はフレデリック・フォーサイスによって書かれた原作のような優れた「原石」を見つけることができなかったのだろう。この映画の監督は、『山河遥かなり』『真昼の決闘』『地上より永遠に』 『尼僧物語』『 わが命つきるとも』『ジュリア』などで何度もアカデミー賞にノミネートされ、結局生涯に四つのアカデミー賞を獲得したフレッド・ジンネマンである。

これは、とにかく面白い映画である。系統としては、007・ジェームズ・ボンドシリーズ 或いはジェイソン・ボーン三部作、ドラゴンタトゥーの女と似ているのだが、その面白さが桁外れである。現代の映画産業界は、コンピューター・グラフィックや派手なアクションや爆破シーンを取り入れまくっても、40年たってもまだこの映画を超えられていないような気がする。『ジャッカルの日』は「黒澤明が選んだ映画100本」の中にも入っている。黒澤はこんな映画が作りたかったんだろうな、と思わせるような完璧な映画である。彼の技術力では、もちろんこのレベルの映画を作ることは可能だったとは思うが、残念ながら黒澤はフレデリック・フォーサイスによって書かれた原作のような優れた「原石」を見つけることができなかったのだろう。この映画の監督は、『山河遥かなり』『真昼の決闘』『地上より永遠に』 『尼僧物語』『 わが命つきるとも』『ジュリア』などで何度もアカデミー賞にノミネートされ、結局生涯に四つのアカデミー賞を獲得したフレッド・ジンネマンである。

この映画は、ジャッカルというコードネームの殺し屋が、フランスのドゴール大統領を暗殺を企むというものである。歴史を知っている聴衆は、当然ながらそんなことが現実に起こらなかったということを知っている。しかし、聴衆は最後の最後まで手に汗を握り、この映画に振り回されてしまうのである。実在の著名なプロフェッショナルな暗殺者たちが愛読し実際に参考にしたという話まで報道された原作を基にしたこの映画は、1960年代のフランスを巡る世界情勢を非常によく描いている。また、この映画の前半に描かれているドゴール大統領の暗殺未遂事件は史実である。史実とフィクションを巧みに組み合わせて行くこの映画には不思議な説得力がある。最初はジャッカルの視点で描かれるので、聴衆はジャッカルが何をしているのかがわかるし、ジャッカルのクールな魅力につかまれてしまう。しかし、後半からジャッカルを追う刑事の視点に移って行き、ジャッカルがどこに隠れて何を考えているのがわからなくなってしまい、映画の中の不安度が増して行く。まったくお見事である。褒めても褒めたりない映画に出会った思いである。

第二次世界大戦では、フランス北部はドイツに占領され、南部のヴィシー政権はドイツの傀儡政権とみなされていた。にもかかわらずフランスが第二次世界大戦の敗戦国ではなく戦勝国に分類されたのは、イギリスに亡命したシャルル・ド・ゴール率いる自由フランスが連合国に参加し、反ドイツ、反ヴィシーとして戦ったからである。しかし第二次世界大戦の疲弊でフランスは列強国としての地位は崩れかけており、戦前の植民地体制を維持するのが困難となってきた。アルジェリアの情勢が危機に陥った1954年に、フランスはベトナムから撤退して、そのフォーカスをアルジェリアに向けようとした。

アルジェリアでは19世紀よりフランスの植民地化が進んでおり、そうしたアルジェリアの植民者はピエ・ノワールと呼ばれた。第二次世界大戦では、アルジェリアはヴィシー政府を支持したが、1942年の連合国軍のトーチ作戦が発動し、アメリカ合衆国軍とイギリス軍が上陸すると、アルジェリア提督はシャルル・ド・ゴールの自由フランスを支持し連合国に加わり、パリ解放までアルジェに自由フランスの本部が置かれた。このようにアルジェリアはフランスにとって非常に大切な土地となった。多くのアルジェリアの現地人が愛国心に燃えて、フランス軍にフランス志願兵として参加したのである。

第二次世界大戦後、1954年にアルジェリア独立を求めてアルジェリア戦争が起こったが、これは非常に泥沼の、フランス世論を真っ二つに割る戦争となった。った。フランス人入植者ピエ・ノワールの末裔はアルジェリアの独立に反対し、フランスの栄光を願う右派世論を味方に付けた。また当時は過激な暴力行為をとるアルジェリア民族解放戦線(FLN)に対する恐れや反感もフランス人の中に根強かった。しかし度重なる戦争の結果厭戦世論も強く、アルジェリアの独立を認めたほうが結局はフランスのためだという意見も強かった。現地のアルジェリア人の間でも、親仏派と独立派との厳しい対立があった。この政治不安の中で第二次世界大戦後に樹立された第四共和制が倒され、シャルル・ド・ゴールが大統領に就任したことにより第五共和政が開始された。

シャルル・ド・ゴールは強い栄光のフランスを象徴する人物であり、アルジェリアの軍人や植民者たちは、ドゴールが自分たちの味方になってくれると期待したが、ドゴールは逆にアルジェリアの民族自決の支持を発表した。1961年の国民投票の過半数もそれを支持し、1962年に戦争は終結してしまった。現地軍人や植民者らは大混乱のうちにフランスに引き揚げ、逃亡することができなかったアラブ人の親仏派の多数は虐殺された。アルジェリアの独立に反対する勢力は戦争中に秘密軍事組織OASを結成してアルジェリアでテロ活動を続けており、またフランスでも政府転覆を狙って対ドゴールのテロ活動を行った。軍人ジャン=マリー・バスチャン=チリーによるドゴール暗殺計画が失敗し、彼が銃殺刑されることから、この映画は始まる。その後ドゴール政権はOASをあらゆる手を用いて追い詰めていくのである。

しかし、ドゴールにも新しい敵が生まれていた。学生や労働者を中心とした左翼運動であり、彼らが起こした1968年の五月革命を抑えるために、軍部の力が必要となり、ここで彼は逮捕・逃亡していたOASの主要メンバーたちへの恩赦を行うのである。

完璧で、褒めても褒めたりない映画と前述したが、この映画には一つ欠点がある。この映画はアメリカ映画であり、登場人物がフランス人を含めて皆英語を話すのである。この映画はオーストリア、スイス、イギリス、イタリア、フランス、デンマークなどヨーロッパの多くの国を移動するのだが、すべての主要登場人物が英語を話すので一体今どこの国にいるのかわからなくなってしまう。私はアメリカの映画が英語に固執する理由が今もってわからないのである。

[映画] 戦艦ポチョムキン Battleship Potemkin (1925年)

『戦艦ポチョムキン』は、1905年のロシア帝国支配時に起こった水兵の反乱を、ソ連政権下の1925年に、共産革命の栄光の第一歩として描くプロパガンダ映画である。そのあまりのプロパガンダぶりには唖然とするが、同時に1925年にこれだけの斬新な映画を作ったセルゲイ・エイゼンシュテイン監督の鬼才にも唖然としてしまう。

『戦艦ポチョムキン』は、1905年のロシア帝国支配時に起こった水兵の反乱を、ソ連政権下の1925年に、共産革命の栄光の第一歩として描くプロパガンダ映画である。そのあまりのプロパガンダぶりには唖然とするが、同時に1925年にこれだけの斬新な映画を作ったセルゲイ・エイゼンシュテイン監督の鬼才にも唖然としてしまう。

ロシア帝国は、不凍港を求めて常に南下政策を採用し、1878年の露土戦争の勝利によってバルカン半島における権威を獲得した。ロシアの拡大を警戒するドイツ帝国の宰相ビスマルクは列強の代表を集めてベルリン会議を主催し、ロシアの勢いを牽制することに成功した。これによりロシアはバルカン半島での南下政策を断念し、進出の矛先を極東地域に向けることになり、その結果として1904年に日露戦争が起こったといえよう。アジアに権益を持つイギリスは、ロシアのアジア進出を怖れ、日英同盟に基づき日本への軍事、経済的支援を行ったが、独英に苦い思いを持つフランスは露仏同盟を結んで、両国に対抗した。日本側は当時は日本に好意的であったアメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトに和平交渉を依頼したが、ロシア側は当時無敵を誇っていたバルト海に本拠を置くバルチック艦隊を送ることを決定し、ルーズベルトの和平交渉を拒否した。

バルチック艦隊は7ヶ月に及びアフリカ大陸沿岸を巡回して日本へ向かった。アフリカの英独植民領からの食料や燃料支給の拒否は予想していたが、頼りにしていた仏領からの支援もままならず、大変苦しい航海を続けなければならなかった。実はイギリスとフランスは日露戦争開戦直後の1904年4月8日に英仏協商を結んでいたのである。1905年の5月27日に連合艦隊と激突した日本海海戦でバルチック艦隊はその艦艇のほとんどを失い、司令長官が捕虜になるなど壊滅的な打撃を受け、この海戦は日本海軍の一方的な圧勝に終わった。時を同じくして6月14日に黒海に駐留していた戦艦ポチョムキンで水兵の反乱が起きたので、ロシアも早期に日露戦争を終結する必要に迫られるようになった。

ロシアは露土戦争以前の1821年に勃発したギリシア独立戦争で、ギリシャのオスマン帝国からの独立を支援し、単独でトルコと開戦し勝利を収め、1829年のアドリアノープル条約で黒海沿岸地域をトルコから割譲し、ロシア船舶がボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡を自由に通行することを承認させた。ロシアの南下をおそれた英仏は1840年にロンドン会議を開き、1841年の国際海峡協定で、ロシアの船舶のボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡の通行は廃棄された。つまり、ロシアの軍艦は両海峡を越えて地中海に出ていくことが国際的に禁止されたのである。だから黒海にあるロシア海軍艦隊は日露戦争の時も出兵ができなかったのである。ポチョムキンはその黒海艦隊の一つであった。

ロシアは露土戦争以前の1821年に勃発したギリシア独立戦争で、ギリシャのオスマン帝国からの独立を支援し、単独でトルコと開戦し勝利を収め、1829年のアドリアノープル条約で黒海沿岸地域をトルコから割譲し、ロシア船舶がボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡を自由に通行することを承認させた。ロシアの南下をおそれた英仏は1840年にロンドン会議を開き、1841年の国際海峡協定で、ロシアの船舶のボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡の通行は廃棄された。つまり、ロシアの軍艦は両海峡を越えて地中海に出ていくことが国際的に禁止されたのである。だから黒海にあるロシア海軍艦隊は日露戦争の時も出兵ができなかったのである。ポチョムキンはその黒海艦隊の一つであった。

この映画では、ポチョムキン艦上で水兵による武装蜂起が発生し、反乱を起こした水兵たちは士官を処刑して革命を宣言し、ウクライナの港湾都市オデッサに向かう。ポチョムキンを歓迎するオデッサの市民に対し、政府軍によるオデッサ市民の大虐殺が起こり、ロシア政府軍艦隊がポチョムキン鎮圧のために向けられる。しかし、政府軍艦隊の水兵たちはポチョムキンの水兵たちを兄弟と呼び、心を通わせるところを描き、革命の端緒の反乱を栄光を持って描く。しかし、この映画、どこまで事実を反映しているのだろうか。

まず映画史上に残る名場面と絶賛されるオデッサの階段の虐殺は史実ではないらしい。この階段自体は実際にオデッサにある、不思議なデザインの階段である。階段に立って下を見下ろす人には踊り場だけ見えて階段は見えない。

まず映画史上に残る名場面と絶賛されるオデッサの階段の虐殺は史実ではないらしい。この階段自体は実際にオデッサにある、不思議なデザインの階段である。階段に立って下を見下ろす人には踊り場だけ見えて階段は見えない。 しかし階段を下から見上げる人には、階段だけ見えて、踊り場は見えない。

しかし階段を下から見上げる人には、階段だけ見えて、踊り場は見えない。 海から階段を見上げると階段が実際より長いように見せ、陸から階段を見下ろすと下までの距離は短いように思われる。

海から階段を見上げると階段が実際より長いように見せ、陸から階段を見下ろすと下までの距離は短いように思われる。 このオデッサの階段の虐殺のシーンがあまりにも古典として定着されてしまったので、歴史上の史実のようになってしまったのだ。オデッサの当局はポチョムキンの行動には否定的で、ポチョムキンが停泊することを許可しなかった。

このオデッサの階段の虐殺のシーンがあまりにも古典として定着されてしまったので、歴史上の史実のようになってしまったのだ。オデッサの当局はポチョムキンの行動には否定的で、ポチョムキンが停泊することを許可しなかった。

ポチョムキンを鎮圧しに行った艦隊がポチョムキンに砲火しなかったのは事実である。司令官代理に任命されたクリーゲル海軍中将は、自分が率いる鎮圧艦隊の中の水兵にはポチョムキンの反乱に賛成している者が多く、ポチョムキン砲火の命令をすると、自分の生命が危ういどころか全鎮圧艦隊の水兵が反乱を起こすことを感じ取り、何らの行為もせずポチョムキンから離れたのである。鎮圧艦隊の水兵たちは上官たちから禁じられていたにも拘らず、甲板上に出て接近するポチョムキンに歓声や挨拶を送った。何と、そのうちの一艦である装甲艦ゲオルギー・ポベドノーセツの水兵たちは自分たちの上官をたちを逮捕し、ポチョムキン蜂起に合流したのである。もう一つの戦艦シノープでは、ポチョムキンへの合流に賛成する派閥と反対派閥とが議論し、後者が勝ちポチョムキンへの参加は起こらなかった。

ポチョムキンで反乱した水兵たちは、その後どうなったのか?

ポチョムキンのもとに留まった装甲艦ゲオルギー・ポベドノーセツでは、すぐに水兵たちのあいだでの仲間割れが生じた。叛乱へ安易に同調したことを後悔した者たちが艦長や士官らを釈放し、翌日には叛乱の首謀者68名を引き渡した。オデッサから停泊を拒否されたポチョムキンはルーマニアのコンスタンツァに到着したが、ルーマニア政府はポチョムキンに必要物資を提供するのを拒んだ。ポチョムキンの水兵はルーマニアで降伏し、戦艦ポチョムキンはルーマニア政府によりロシア政府に返還された。大部分の水兵は政治犯としてルーマニアに亡命することを選び、1917年にロシア革命で共産党政権が樹立するまでルーマニアに留まった。また何人かはそこからさらに海外逃亡を図った者もいる。彼らの逃亡先はアルゼンチンなどの南米であり、またトルコ経由で西欧に向かった者もいた、

映画の中のオデッサの市民の反政府デモのシーンでは「処刑執行人、専制政府、ユダヤ人をやっつけろ!!」と叫ぶ市民が、「仲間で喧嘩をするのはよそう」となだめるユダヤ人をリンチするシーンまである。そのユダヤ人は金持ちそうで、憎たらしく描かれている。この映画を作製したセルゲイ・エイゼンシュテインがユダヤ人であるということを考えると、全く驚くが、これが当時のロシア人のユダヤ人に対する感情だったのかもしれない。

『戦艦ポチョムキン』の大成功により、セルゲイ・エイゼンシュテインはハリウッドに招かれ1930年からアメリカで暮し、ウォルト・ディズニーやチャーリー・チャップリンと親しく交際するようになるが、彼の映画人としてのアイディアはハリウッドで活用されることはなく、結局彼は一つの目に見える業績もなくソ連に戻ることになった。一体彼はアメリカで何をしていたのだろうかとすら思う。

セルゲイ・エイゼンシュテインが帰国した時にはスターリンの大粛清が始まり、その粛清が芸術家にも及んでいた時であった。セルゲイ・エイゼンシュテインは完璧には社会主義リアリズムに合致しない芸術味豊かな映画を作り、またアメリカに長期滞在していてアメリカ人の友人も多かったのでスパイ罪の嫌疑がかかってもおかしくない状況であったが、彼はこの粛清も無事乗り切ったようで、どういうわけか彼の上司にあたるボリス・シュマトスキーが粛清にあい、処刑されている。ここには何故か大きな暗黒の疑問符が漂っているのである。

セルゲイ・エイゼンシュテインが帰国した時にはスターリンの大粛清が始まり、その粛清が芸術家にも及んでいた時であった。セルゲイ・エイゼンシュテインは完璧には社会主義リアリズムに合致しない芸術味豊かな映画を作り、またアメリカに長期滞在していてアメリカ人の友人も多かったのでスパイ罪の嫌疑がかかってもおかしくない状況であったが、彼はこの粛清も無事乗り切ったようで、どういうわけか彼の上司にあたるボリス・シュマトスキーが粛清にあい、処刑されている。ここには何故か大きな暗黒の疑問符が漂っているのである。

第二次世界大戦後、セルゲイ・エイゼンシュテインと親友だったことから、ウォルト・ディズニーやチャーリー・チャップリンはマッカーシー上院議員が権限を持って遂行した「赤狩り」の容疑者に挙げられる。ウォルト・ディズニーは無実を勝ち取ったが、チャーリー・チャップリンは結局国外追放となったのである。

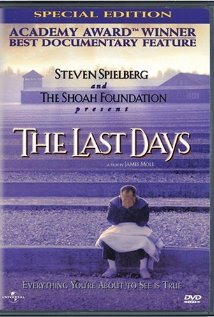

[映画] The Last Days (日本未公開)1998年

『The Last Days』はShoah 財団の財政援助で作成された、ホロコーストの生き残りの人たちの証言のドキュメンタリーの一つで、これはハンガリー系ユダヤ人でホロコーストから生還した5人の証言である。5人の証言者の一人は後に米国の下院議員に選挙されたトム・ラントスである。

『The Last Days』はShoah 財団の財政援助で作成された、ホロコーストの生き残りの人たちの証言のドキュメンタリーの一つで、これはハンガリー系ユダヤ人でホロコーストから生還した5人の証言である。5人の証言者の一人は後に米国の下院議員に選挙されたトム・ラントスである。

Shoah財団は、スティーヴン・スピルバーグが『シンドラーのリスト』でアカデミー賞を受賞したのを契機に設立した財団であり、ホロコーストの生存者及び関係者の証言を記録し、その結果を次ぎの世代に伝えることを目的にしている。Shoah とはヘブライ語でホロコーストを意味する。スティーヴン・スピルバーグの祖先は17世紀あたりにオーストリアに住んでいたらしいが、自分たちをウクライナ系ユダヤ人と呼んでいる。彼の一族は早くからアメリカに移民しており、ホロコーストとは無縁である。また彼の家族はユダヤ人の多いニューヨークではなくオハイオ州とかアリゾナ州という田舎で暮らしているので、彼はアメリカでのユダヤ人のコミュニティーとはあまり縁がなかったようだ。しかし、『シンドラーのリスト』の成功により、ホロコーストは彼のライフワークの一つになった。彼はユダヤ人のみならず、奴隷で連れてこられたアフリカ系のアメリカ人や同性愛者の権利などにも深い関心があるようだ。

ホロコーストの生還者はすでに非常な高齢であり、彼らの証言は何らかの形で残されるべきであるし、「ホロコーストのことは戦時中聞いたこともなかった」或いは「ホロコーストは史実ではない」と主張する人が多数いる中で、それを事実だと証明するのが彼のミッションなのだろう。骨と皮までに痩せこけた収容所のユダヤ人の写真や、非常に大規模な収容所の建物を実際に見せられると、映画とは違う現実感がある。あれだけの広大な施設を設計した人、構築した人、管理した人がいるはずで、それに対する予算もあったはずだ。予算なしにはいかなるプロジェクトもなりたたないからである。

このドキュメンタリーは、ホロコーストの実態を5人の視点から描いているが、なぜヨーロッパで第二次世界大戦中にあれだけ大規模なユダヤ人狩りが起こったかについては、説明がない。これは彼らにもわからない謎なのだ。5人は非ユダヤ人の隣人や友人たちに囲まれ、社会的に成功している両親の愛にはぐくまれ、少しづつ厳しくなって行く反ユダヤ的法的規制も戦時の緊急の一時的なもので、戦争さえ終わればまた元の幸せな日常に戻れると信じていた。チェコ映画の『Protektor』やポーランド映画の『ソハの地下道』には、死を覚悟して自分たちを匿ってくれる人の努力にも拘わらず、「もうこんな汚い不便な生活はイヤ!!」と怒って、自分からユダヤ人の収容所に自発的に入った女性たちが登場する。すべてではないが、ヨーロッパでは裕福なユダヤ人が多かったし、その家庭で育った女性は何一つ不自由のないお嬢様お坊ちゃまだったのだろう。彼女たちには収容所の先に何があるかの予測がつくわけではないし、同じユダヤ人に囲まれている方が安全だし、外の空気も吸えるし、楽だと思ったのかもしれない。殆どのハンガリーのユダヤ人は、強制収容所は強制労働をさせられる所で、同胞のハンガリー人が戦争で苦労している時は自分も働くのは当然だと思い、収容所に行くことに納得したのではないか。しかし、彼らは、自分たちがトイレもない家畜専用の輸送列車で何日もかかってアウシュビッツに送られ、そこで自分たちが愛する祖国の政府からの命令でどんな目にあうかなどとは想像もつかなかったであろう。

ドイツに占領されて、大戦勃発の比較的初期からユダヤ人をアウシュビッツなどの収容所に送ったポーランド、チェコ、フランスなどと違い、ハンガリーではユダヤ人狩りが始まったのは遅く、1944年、ドイツの敗北が決定的になったころであった。ハンガリーはドイツの同盟国であり、ユダヤ人にとって比較的安全な地域であった。『この素晴らしき世界』にもでてくるように、お金をもらってチェコやポーランドのユダヤ人をハンガリーに逃亡させるビジネスをしている人もいた。命からがら逃亡して来たそんなユダヤ人がポーランドの収容所で何が起こっているかを説明しても、ハンガリー国籍のユダヤ人はまさかドイツ政府がそんなことをするわけがない、と半信半疑だったという。彼らはポーランドやチェコ或いはソ連国籍のユダヤ人と違い、ハンガリー政府が自分たちを守ってくれると信じていたのだ。

しかし、ハンガリー人の間での反ユダヤ人感情は1920年から30年代にかけて次第に強まっていったようだ。ハンガリーのユダヤ人は全人口の5%にすぎなかったが、彼らの大半は富裕な階層であった。1921年にブダペストの株式上場のメンバーの88%、為替ブローカーの91%はユダヤ人であった。ハンガリーの産業の50%から90%はユダヤ人が所有しているとも言われていた。ハンガリーの大学生の25%はユダヤ人の子弟であり、エリート校のブダペスト工業大学の学生の43%はユダヤ人の子弟であった。ハンガリーの医師の60%、弁護士の51%、民間企業のエンジニアと化学者の39%、雑誌編集者の29%はユダヤ人であったといわれている。ナチスやそれと共同するハンガリー政府はは生活苦にあえいでいる下層階級の不満の捌け口を、こういったエリートで裕福であった少数民族のユダヤ人への憎しみの気持ちに向けたのではないだろうか。

後に米国の下院議員になったトム・ラントスは収容所からすぐに脱出して、ラウル・グスタフ・ワレンバーグの隠れ家に逃げ込み、そこから反ナチスの地下活動を行った。ワレンバーグはスウェーデンの外交官で、外交官特権を利用して自分の事務所に逃亡して来たユダヤ人を匿った。一説によると彼の努力で10万人のユダヤ人が救出されたという。しかし、彼はドイツ撤退後に進駐してきたソ連軍の事務所にユダヤ人の戦後の安全について話し合いに行ったきり、行方不明となってしまった。彼は、危険を顧みず戦時中にユダヤ人を救ったとしてイスラエル政府のヤド・ヴァシェム・ホロコースト記念館から「諸国民の中の正義の人(Righteous Among The Nations)」賞を送られている。一説では、ワレンバーグはアメリカのスパイとみなされてソ連軍に会談に行った際に即逮捕され、その直後にボルシェビキの強制収容所で死亡したという。ゴルバチョフが政権を取ってから、こうした記録が次第に公表されるようになったのである。

ドイツ占領下のポーランドでは、ユダヤ人を支援した場合、支援を提供した本人だけでなくその一家全員、時には近所の人々も全て死罪とされたが、多くのポーランドがその危険を顧みずユダヤ人を救うことを選んだ。6135人のポーランド人が「諸国民の中の正義の人」賞の受賞者が出ている。日本からは外交官であった杉原千畝がただ一人この賞を受賞している。

[映画] リンカーン Lincoln (2012年)

リンカーンは1809年に生まれ、1861年に第16代アメリカ合衆国大統領に選ばれ、64年に再選された。南北戦争が始まったのは彼が大統領に就任した直後の1861年、有名な奴隷解放宣言は1862年になされ、南北戦争は1865年にリンカーン率いる北軍の勝利で終わった。リンカーンは1865年4月15日に暗殺され56歳でこの世を去った。

リンカーンは1809年に生まれ、1861年に第16代アメリカ合衆国大統領に選ばれ、64年に再選された。南北戦争が始まったのは彼が大統領に就任した直後の1861年、有名な奴隷解放宣言は1862年になされ、南北戦争は1865年にリンカーン率いる北軍の勝利で終わった。リンカーンは1865年4月15日に暗殺され56歳でこの世を去った。

スティーブン・スピルバーグの監督による『リンカーン』は、彼の波乱に満ちた人生の最後の4ヶ月を、奴隷制を廃止を規定したアメリカ合衆国憲法修正第13条の下院での可決に焦点を絞って描く。戦争のシーンは殆どなく、映画は奴隷解放の憲法的論議に終始する。スピルバーグらしくそこは平均的アメリカ人にはきちんとわかるように話を進めていくのだが、アメリカ史やアメリカ国憲法を詳しく知らない日本人にとっては映画の時代背景が少しわかりづらいのではないだろうか。また1862年の奴隷解放宣言と1865年の合衆国憲法修正第13条の違いがわかりにくいのではないだろうか。アメリカで奴隷が本当に解放されたのは1862年の奴隷解放宣言ではなく、1865年の合衆国憲法修正第13条の批准を以ってである。スピルバーグが『リンカーン』で憲法修正第13条可決決議をこの映画の中心にしたのも、それが理由であろう。

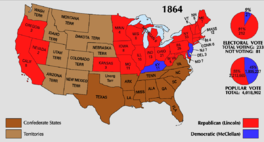

アメリカ合衆国憲法では憲法を修正するのには2つの方法でのみ可能であると規定してある。その一つはこの映画で描写されたように、コングレスの上院と下院でそれぞれ三分の二が修正に賛成の決議をし、その後一年以内に三分の四の州が批准すれば、修正が成立するというものである。一旦批准されてしまえば修正憲法は批准しなかった州をも拘束する。奴隷解放を憲法に入れるという修正案は既に1864年の四月に上院で可決されていた。この映画は1865年の一月三十一日に僅か二票差でその修正案が下院でも可決されたという瞬間をドラマティックに描いている。一旦修正案がコングレスで可決されてしまうと、批准は遥かに簡単である。賛成可決の翌日リンカーンの地元のイリノイ州が批准の一番乗りを挙げ、大半の州が雪崩れのように続き、合衆国憲法修正第13条は成立した。大統領はこの修正の過程に一切関しないというのが憲法上の建前であったが、合衆国憲法修正第13条はリンカーンが心から望み、その成立に全力を尽くしたことであった。その成立の最難関が下院での提案決議を通すことだったのである。だから、スピルバーグが『リンカーン』でその下院決議の経緯に話を絞ったのであろう。

それでは、1862年の奴隷解放宣言と1865年の合衆国憲法修正第13条の相異は何であろうか?

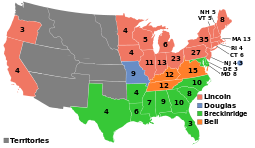

1783年のパリ条約で正式に独立したアメリカ合衆国だが、19世紀の半ばにはすでに北部と南部との間で国の将来の方向に関しての対立が深刻になっていた。南北戦争の原因を、近代化が進んだ北部は自由労働力を求めていたのに対して、プランテーションに依存する南部は重労働が可能な奴隷制を求めていたからという学者もいるだろう。またその頃までにヨーロッパでは奴隷制が廃止されていたので、北部の人間は人道的立場からも奴隷制の廃止を願っていたと見る人もいるだろう。しかし対立のもっと根本にあるのは、アメリカ政府により強大な決定権を与えるか、それとも州が各自で重要事項を決定する力を持つかという対立、あるいは奴隷制はこの国の建国の思想にそぐうものなのか反するものなのかという議論なのではないか。リンカーンもこの映画で「奴隷制がある限りはアメリカは近代国家にはなれないし、奴隷制は人間の平等を謳った建国の父の原理に反する」とはっきり述べている。この対立は北部を地盤とし、奴隷制拡大に反対していた共和党から出馬したリンカーンが大統領に選ばれた時、南部諸州(サウスカロライナ州、フロリダ州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州およびテキサス州)が合衆国を脱退するというところまでエスカレートし、南北戦争が勃発したのである。

1783年のパリ条約で正式に独立したアメリカ合衆国だが、19世紀の半ばにはすでに北部と南部との間で国の将来の方向に関しての対立が深刻になっていた。南北戦争の原因を、近代化が進んだ北部は自由労働力を求めていたのに対して、プランテーションに依存する南部は重労働が可能な奴隷制を求めていたからという学者もいるだろう。またその頃までにヨーロッパでは奴隷制が廃止されていたので、北部の人間は人道的立場からも奴隷制の廃止を願っていたと見る人もいるだろう。しかし対立のもっと根本にあるのは、アメリカ政府により強大な決定権を与えるか、それとも州が各自で重要事項を決定する力を持つかという対立、あるいは奴隷制はこの国の建国の思想にそぐうものなのか反するものなのかという議論なのではないか。リンカーンもこの映画で「奴隷制がある限りはアメリカは近代国家にはなれないし、奴隷制は人間の平等を謳った建国の父の原理に反する」とはっきり述べている。この対立は北部を地盤とし、奴隷制拡大に反対していた共和党から出馬したリンカーンが大統領に選ばれた時、南部諸州(サウスカロライナ州、フロリダ州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州およびテキサス州)が合衆国を脱退するというところまでエスカレートし、南北戦争が勃発したのである。

戦争開始で生じた問題は、北軍が戦いで占領した南軍の奴隷たちをどうするか?ということであった。リンカーンの率いる政府軍はその問題を「連邦に反抗的な南軍兵士が保持する奴隷を解放する(つまり、誰でも北軍に反抗したら持っている奴隷を解放しなければならない)」という法律で解決しようとした。それが1862年の奴隷解放宣言である。

ここには大きな問題がある。もし南軍がこの南北戦争に勝ったら、南部での奴隷制度は続くのである。たとえ北軍が勝ったとしても、北軍についたメリーランド州、デラウェア州、テネシー州、ケンタッキー州とミズーリ州では奴隷は合法であったが、この奴隷解放宣言は北軍という理由でその州の奴隷を解放の対象としていないのである。またバージニア州から離脱してウェストバージニア州となった48の郡もその対象ではなかった。(しかし結局メリーランド州、ミズーリ州、テネシー州、そしてウェストバージニア州は、それぞれ自主的に奴隷制を廃止したのだが。)北軍が勝ったとしても、1862年の奴隷解放宣言は戦争における所有物としての奴隷の所有権を暫定的に決めているのにすぎないのであるから、戦争の結果がどうであれ、人々の気持ちが変わったら、奴隷制が新しい形で復活することは可能なのであった。

南軍の州の奴隷のみを解放するという戦時における臨時の対応策である奴隷解放宣言と、合衆国全土の奴隷を永久に廃止するという合衆国憲法修正第13条の間には大きな飛躍がある。リンカーンも最初は奴隷制完全廃止には賛成ではなかった。その理由は、前述したように北軍の味方の州の中には、まだ奴隷制を認めている州もあった。そういう州は、奴隷制を廃止するために南軍と戦っていたのではなく、連合側(南軍)を連邦側(北軍)に引き戻し、合衆国を再び統一するために戦っていたのである。すべての奴隷を廃止を宣言すれば、連邦側の味方でありながら奴隷制を実施している州が、北軍を脱退してしまう恐れもあったからだ。そうなれば、北軍が戦力を失い、南軍が戦力を得ることになりかねない。リンカーンの奴隷解放宣言は、解放された南部の元奴隷たちが、兵隊となることを許可し、北軍は、新たな200,000人近くの黒人兵士たちを獲得し、南軍との戦いでは、さらに有利になった。

南軍の州の奴隷のみを解放するという戦時における臨時の対応策である奴隷解放宣言と、合衆国全土の奴隷を永久に廃止するという合衆国憲法修正第13条の間には大きな飛躍がある。リンカーンも最初は奴隷制完全廃止には賛成ではなかった。その理由は、前述したように北軍の味方の州の中には、まだ奴隷制を認めている州もあった。そういう州は、奴隷制を廃止するために南軍と戦っていたのではなく、連合側(南軍)を連邦側(北軍)に引き戻し、合衆国を再び統一するために戦っていたのである。すべての奴隷を廃止を宣言すれば、連邦側の味方でありながら奴隷制を実施している州が、北軍を脱退してしまう恐れもあったからだ。そうなれば、北軍が戦力を失い、南軍が戦力を得ることになりかねない。リンカーンの奴隷解放宣言は、解放された南部の元奴隷たちが、兵隊となることを許可し、北軍は、新たな200,000人近くの黒人兵士たちを獲得し、南軍との戦いでは、さらに有利になった。

リンカーンは本当は奴隷制廃止に反対していたんだ!!などと言う人もいるが、私は、リンカーンは究極のゴールをじっと見据えて、その時その時のステップで一番正しく現実的な方法を取っていたのだと思う。彼の究極のゴールは奴隷制のない、南部北部を統一したアメリカ合衆国である。スティーブン・スピルバーグの『リンカーン』は、非常によく出来た映画である。アメリカ合衆国憲法修正第13条の下院での可決という事件を素材に選ぶことで、彼が明確で正しいゴールを持ちつつも現実的で着実なステップを踏める卓越した政治家であることをえがいている。同時に優しくユーモアがあり気心の知れた友人とのお喋りが大好きな人間性をもった人間であるリンカーンの素顔も描かれている。主要人物の好演が光っている。適材適所というか、スティーブン・スピルバーグの役者を見る眼の確かさが感じられるのである。

[映画] 戦火の馬 War Horse (2011年)

『戦火の馬』は、1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる児童小説を基にして、2007年からニック・スタフォードの脚色により戯曲化されロンドンの劇場で好評を得ていた『軍馬ジョーイ』を、スティーヴン・スピルバーグ監督により2011年に映画化されたものである。映画のロンドン・プレミアでは、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。スティーヴン・スピルバーグの絶妙な語りと、どこで泣かせるかを完璧に心得たツボを抑えた演出、そして最初から最後まで計算され尽くした美しい画像は、黒澤明の力量を彷彿させる。

『戦火の馬』は、1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる児童小説を基にして、2007年からニック・スタフォードの脚色により戯曲化されロンドンの劇場で好評を得ていた『軍馬ジョーイ』を、スティーヴン・スピルバーグ監督により2011年に映画化されたものである。映画のロンドン・プレミアでは、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。スティーヴン・スピルバーグの絶妙な語りと、どこで泣かせるかを完璧に心得たツボを抑えた演出、そして最初から最後まで計算され尽くした美しい画像は、黒澤明の力量を彷彿させる。

この映画は戦争用に売られた馬を通じて、その持ち主のイギリスの小作農家の少年、馬に乗って戦死する英軍将校、脱走兵として処刑されるドイツの少年兵たち、戦火でドイツ軍に親を殺され自分の農場を略奪されるフランス人の少女とその祖父、そしてその他の戦争に翻弄される英独仏の人々を描く。言い換えると、馬という美しい動物を最大限に利用して観客を引っ張り、人々が都合よく登場しては殺される映画である。

この映画で一番興味深いと思ったのは、騎兵隊が第一次世界大戦を最後として消滅して行く、つまり馬が戦争の役に立たなくなったという背後には戦争の技術の革命があるというメッセージである。スピルバーグは別にそれを伝えるためにこの映画を作ったわけではないだろうが。

歴史上、騎兵は戦術的に重要な兵種と考えられてきた。高速度で馬と共に移動できるし攻撃性も強いので、奇襲・突撃・追撃・背面攻撃・側面攻撃・包囲攻撃など、幅広い用途に使われた。また敵陣の偵察などにも効果的に活用された。19世紀前半のナポレオン戦争時代に、騎兵は全盛を迎え、戦場を駆け抜けて突撃する騎兵隊はナポレオンの勝利に大きく貢献した。しかし1870年に起こった普仏戦争ではフランス騎兵隊がプロイセン軍の圧倒的火力の前に全滅し、フランスはプロイセン軍に敗北を遂げる。

この背後にあるのは新しい武器の導入である。南北戦争(1861年から1865年)あたりから、機関銃やライフルの使用が始まり、それから身を守るために塹壕が掘られ、戦争は個人戦から、集団による打撃戦へと変化していった。突撃してくる馬は相手側による格好の射的となり、また狭いノーマンズランドに対峙して持久戦に持ち込むという地形の中でもはや馬が闊歩する時代ではなくなった。馬を維持するコストを考えると、騎兵は勝率効果の低い高コストの戦術となってしまったのだ。英軍を率いる将校たちは貴族の出身で、近代戦や機関銃に対する知識は叩き込まれていても、心の奥底ではまだ古い時代の騎士が馬に乗って名誉を重んじて勇敢に戦うことに憧れる精神が残っており、この映画では、騎兵で奇襲をかけた英軍が、徹底的に近代化したドイツ軍の機関銃に壊滅されるということがリアルに描かれている。

馬と象とラクダは古来から人類の友人であり、貴重な労働を提供してくれる存在だった。高い知能を持ち、一度飼い主と信頼尊敬の関係を築くと忠誠に尽くしてくれる。しかしただ穏やかなだけではなく、怒ると信じられないような強さも見せる。人類にとって、馬そして犬は永遠に友人であり続けるだろう。この映画を観て、主人公の馬に泣かされた人も多いだろうが、私は最初から最後まで醒めた気持ちを感じざるを得なかった。その理由を述べてみよう。

馬と象とラクダは古来から人類の友人であり、貴重な労働を提供してくれる存在だった。高い知能を持ち、一度飼い主と信頼尊敬の関係を築くと忠誠に尽くしてくれる。しかしただ穏やかなだけではなく、怒ると信じられないような強さも見せる。人類にとって、馬そして犬は永遠に友人であり続けるだろう。この映画を観て、主人公の馬に泣かされた人も多いだろうが、私は最初から最後まで醒めた気持ちを感じざるを得なかった。その理由を述べてみよう。

まず、馬を前面に押し出すために使われる登場人物の描き方が浅いというか不可解である。少年の親は、馬の購買を競っている自分の地主に負けたくないという意地で、大金を叩いてこの馬を買うが、借金が払えなくなるという状況に追いやられ、腹立ち紛れに自分が買った馬を射殺しようとする。この無茶苦茶な馬の紹介シーンが最初にでてくるので、その後はいかに馬が美しい演技をしても同感ができなくなってしまうのである。この馬は軍部に理不尽に徴収されたのではなく、父親が自分の借金の穴を埋めるために自ら軍に売りに行くのである。これは一例であるが、とにかく登場人物の描き方が浅い。ノーマンズランドを挟んで敵対する英独軍の兵士が馬を助けるために一時仲良くなるというシーンは『戦場のアリア』を彷彿させるが、『戦場のアリア』ではそれが映画の主題であるからその顛末を丁寧に描いているが、『戦火の馬』では映画の数多いエピソードのてんこ盛りの一つに過ぎず、とにかく唐突な感じがするのである。たくさんの負傷兵をかかえている野戦病院は人間の負傷兵で溢れかえっているが、軍医が「馬を助けるために出来る限りの手を尽くそう」というくだりでは、涙がでてくるより「ウ~ム、何故?」と思ってしまった。

次にこの映画では英独仏の登場人物が皆英語をしゃべるので、話のわけがわからなくなる時がある。ドイツ兵の将校のドイツ語の掛け声にあわせて行進する兵士が英語でしゃべっているので、捕虜になった英兵?と思ったらドイツ兵である。フランスの農場を略奪する軍隊も英語を話すので、英軍が味方のフランス人を虐待しているの?とびっくりするが、これはどうあってもドイツ軍という設定でなくてはならないのだろう。スピルバーグが全員に英語を話させているのは、アメリカでのこの映画の興行の成功を狙ったからに違いない。アメリカ人は字幕のある外国映画が好きでない。これは「洋画は実際の俳優のしゃべる声を聞いて、その微妙さを味わいたい」と思い、吹き替えよりも字幕を好む日本人にはわかりにくいかもしれないが、私はアメリカ人の映画のディスカッションサイトで「なんでこの映画、吹き替えじゃないの?字幕なんて面倒くさくて観る気もしない」と文句を言っているアメリカ人の投稿を何回か読んでいるので、そう思うのである。(今のところ)世界のナンバーワンであるアメリカ人は、世界中の人が英語を話すのが当然だと思っているという気持ちがどこかにあるのだろう。

ハリウッド映画は音楽を効果的に使う。この映画でも音楽は確かに美しいのだがスピルバーグは使いすぎているような気がする。今までずっと成功していたジョン・ウィリアムズとのコラボではあるが、音楽の力は認めるとしても、これは濫用というレベルに来ているのではないか。特に音楽をあまり使用しない非ハリウッド映画を見たあとでスピルバーグの映画を観ると「はい、ここで泣いてください」と言われているような気がして「Enough(やり過ぎ)!」と感じてしまう。しかし、兵士をバグパイプで送り出すシーンでは思わず鳥肌がたった。スピルバーグにまんまと嵌められたと思った一瞬であった。

ハリウッド映画は音楽を効果的に使う。この映画でも音楽は確かに美しいのだがスピルバーグは使いすぎているような気がする。今までずっと成功していたジョン・ウィリアムズとのコラボではあるが、音楽の力は認めるとしても、これは濫用というレベルに来ているのではないか。特に音楽をあまり使用しない非ハリウッド映画を見たあとでスピルバーグの映画を観ると「はい、ここで泣いてください」と言われているような気がして「Enough(やり過ぎ)!」と感じてしまう。しかし、兵士をバグパイプで送り出すシーンでは思わず鳥肌がたった。スピルバーグにまんまと嵌められたと思った一瞬であった。

またシンボル的な小細工が鼻につく。たとえば、主人公の少年の父はアル中だが、実はボーア戦争で名誉の負傷をしたということが明らかになる。その名誉のペナントを少年が馬に結びつけ、ペナントは友情の象徴として次々に馬の所有者の手で守られ、馬と共に少年のもとに戻ってくる。私はそのペナントを見るたびに「どうだ、すっごくカッコいいシンボルを考え付いただろう」という得意げなスピルバーグのドヤ顔がちらついてしまったのである。

聴衆の反応は「感激した。泣けた」というものと「小手先の映画の泣かせる技術に心が醒めた」との二つに分かれる映画ではあると思う。