[映画]6才のボクが、大人になるまで。 Boyhood 2014年

[映画]インサイド・ヘッド Inside Out 2015年

[映画]The Temptations (1998年)

[映画]家族の庭 Another Year (2012年)

[映画]愛、アムール Amour (2012年)

お知らせ

友人と読者の皆様

彼女の遺作を英語を話す友人のために翻訳をするプロジェクトは完了しました。いちごの精神を引き継いで家族のメンバーが時折新しい記事を載せます。多くの記事は英語で書かれていますが、日本語の題名をクリックすると英語の記事につながります。

家族一同

お知らせ

友人と読者の皆様

いちごは癌との闘病生活を続けていましたが、昨年逝去いたしました。映画観賞はいちごの好きなことのひとつで、体の許す限り見続けて感想を書き続けていました。映画について書くことを通して人生を振り返り、死に対して恐れず立ち向かい、何か役に立つものを愛する人たちに残せたらと望んでいたのでしょう。彼女の遺作を英語を話す友人のために翻訳をすることにより、いちごを讃えたいと思います。全部の翻訳が終わるまでポストを続けていきます。その後、いちごの精神を引き継いで新しい記事を書き続ける予定です。

いちごの人生を豊かにして下さったことを感謝いたします。

家族一同

[映画] 招かれざる客 Guess Who’s Coming to Dinner (1967年)

サンフランシスコでリベラルな新聞社を経営するマット・ドレイトン(スペンサー・トレーシー)は、妻クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)と娘ジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ヘップバーンの実際の姪であるキャサリン・ホーン)を心から愛し、娘には人種差別をしないことを教えて育てた。ジョーイはハワイに旅行中に黒人のジョン・プレンティス(シドニー・ポワチエ)と知り合い、恋に落ち結婚を誓い合う。ジョーイとジョンは自分たちの決意を報告するためにサンフランシスコの両親の家を訪ねるが、リベラルで人種差別に反対する両親ですら、その結婚はすぐには受け入れられないものだった。母は、最高に優秀で美男子で完璧な紳士であるジョンに惹かれ彼を受け入れようとするが、父はその気持ちにはなれず、彼は自分の娘の結婚に際して、自分の人生信条を試されるのであった。ジョンは夕食を四人で取ったあと、ニューヨークに発つ予定である。彼は、両親は絶対に結婚を喜んでくれると有頂天になっているジョーイとは違い、現実の人種差別の厳しさを知っているので、両親が100%賛成してくれない限りはこの結婚を諦めるとマットに告げる。マットは夕食までの数時間に自分が結婚に賛成か反対かを二人に告げなくてはならなくなる。おまけに息子が白人の女性と婚約したことを知らず、二人を祝福するためにジョンの両親もロサンジェルスから飛んできて夕食に参加することになった。

サンフランシスコでリベラルな新聞社を経営するマット・ドレイトン(スペンサー・トレーシー)は、妻クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)と娘ジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ヘップバーンの実際の姪であるキャサリン・ホーン)を心から愛し、娘には人種差別をしないことを教えて育てた。ジョーイはハワイに旅行中に黒人のジョン・プレンティス(シドニー・ポワチエ)と知り合い、恋に落ち結婚を誓い合う。ジョーイとジョンは自分たちの決意を報告するためにサンフランシスコの両親の家を訪ねるが、リベラルで人種差別に反対する両親ですら、その結婚はすぐには受け入れられないものだった。母は、最高に優秀で美男子で完璧な紳士であるジョンに惹かれ彼を受け入れようとするが、父はその気持ちにはなれず、彼は自分の娘の結婚に際して、自分の人生信条を試されるのであった。ジョンは夕食を四人で取ったあと、ニューヨークに発つ予定である。彼は、両親は絶対に結婚を喜んでくれると有頂天になっているジョーイとは違い、現実の人種差別の厳しさを知っているので、両親が100%賛成してくれない限りはこの結婚を諦めるとマットに告げる。マットは夕食までの数時間に自分が結婚に賛成か反対かを二人に告げなくてはならなくなる。おまけに息子が白人の女性と婚約したことを知らず、二人を祝福するためにジョンの両親もロサンジェルスから飛んできて夕食に参加することになった。

招かれざる客・・・この映画の邦題はたしかにカッコいいが、映画の本質をある意味で曲げている悪い訳であると私は思う。両親の親友で良き相談相手でもあるライアン司教がジョーイとジョンの決断を知り、祝福する。そして自分もその夕食に参加したいと申し出、ジョーイが幸せ一杯で料理人に告げに行った時の「ねえ、ねえ、誰が夕食に来て下さるか知っている?ライアン司教よ。もう一人分お食事の追加、お願いします」という言葉によっている。要するに、夕食に来た客は皆きちんと招待されているのであるから、「こっちが招待していないのに、嫌な客が来てしまった」という意味を表す「招かれざる客」という題名は完全に間違っているのである。端的に言えば、この日の夕食に来た人はドレイトン夫妻の信条(人種差別は許されない)により、正式に招かれた客ばかりなのである。もしドレイトン夫妻が娘に「黒人を人間としてみるな、あいつらは人間ではないのだから」と教えていたら、ジョーイはジョンと話もしなかったであろうし、心を開かないから彼と恋に落ちることもなかったであろう。つまり、ドレイトン夫妻の人生態度がジョンと、ひいては彼の幸福を願う両親とライアン司教を招いたのである。この夕食はドレイトン夫妻にとって予測し得ないイベントであったことには間違いないが、彼らの人生観の延長にあったことは確かであろう。映画の原題”Guess Who’s Coming to Dinner”はその”not probable but possible”の人生の妙を描いている。ドレイトン夫妻が人種差別を否定した瞬間に、稀ではあるがこういうことが起こるのは可能だったのである。

これはもちろん筋金入りの社会派のスタンリー・クレイマー監督(『ニュルンベルグ裁判』)の製作、監督であるから、1960年代のアメリカ社会での最大の社会問題である人種差別にがっぷり取り組んだ作品には間違いない。信じられないかもしれないが、この映画が作成された1967年はアメリカ合衆国の17州で、異人種の結婚が厳禁されており、違反者は犯罪者として投獄されていたのである。その中でこの映画を作ったスタンリー・クレイマーの勇気恐るべしである。しかし、この映画が単なる教条主義的な政治主張のプロパガンダではなく、良質の人間ドラマになっているのは、「人種差別反対」という主張ではなく、生きていく上での叡智という普遍的なものを描いていることである。

一つは夫婦の愛である。ジョーイとジョンの両親は、愛し合って結婚したが、30年以上経った今でも思いやりと理解と信頼を保ち続けている。これがなかったらジョーイとジョンは単に若さで跳ね上がっているだけで、「今は楽しいけど、この興奮がいつまで続くの?」と聴衆に思わせてしまうだろう。両親が強い愛を保って生きているところに、若いカップルの将来に対する安心感が生まれる。実生活でもパートナーであったスペンサー・トレーシーとキャサリン・ヘップバーンの愛情がスクリーンにも溢れ出てくるようである。

次に親子の愛である。これが非常に深くて面白い。一つは、子供というのは親の生き様をそのまま表すものであるというのは、ジョーイによって示されている。しかしそれ以上に興味深いのは、ジョンの言葉である。ジョンの親は「俺は毎日重い荷物を何マイルも何マイルも運んで、本当に苦労してお前を育てた。お前は俺に借りがあるんだ」とジョンに言うが、ジョンは「お父さん、僕はあなたに借りはありません。僕はもし自分の子供が生まれた場合には、その子を立派に育てる義務があるんです。」とはっきり述べる。「親は苦労して子供を育てるのだから、子供は親の言うことを聞いて当たり前、親の面倒を見るのが当たり前」というのが人間社会の一般論かもしれないが、私はジョンの言葉に納得である。人間は親は選べないが、子供を作るかどうかは、自分で選べるから、親は子を選べるのである。その自分の決心で選んだ子供に対しては、自分ができるだけのことをしてやり、子供から見返りを求めないというのが、究極の愛だろう。人間は代償を期待せず次の世代を育てるのに専心すべきである。しかし、面白いもので、そのようにして育てた子供は、親が頼まなくても無償の愛を返してくれるものなのである。

最後は、生きていくのに誰の同意もいらないということである。周りが同意してくれれば確かに人生は楽になるが、同意してくれなくても、そのハードルの高さ、厳しさをきちんとわかれば同意を得ることを人生の最大のプライオリティーにせず、自分の力で人生を切り抜けていけというメッセージである。映画の最後でマットは述べる。「ただ、これから多くの人たちの反感と嫌悪が君たちを待ち受ける。永久にそれを乗り越えていかねばならん。だが、互いの絆を強くし、決して負けるな!」

映画は5時間ほどの間に起こったことを2時間で語る。まるで『真昼の決闘』のような濃縮された濃い内容であり、また俳優陣の演技も素晴らしい。キャサリン・ヘップバーンは眼だけで「驚愕」「失望」「諦め」「決意」「理解」「応援」「幸せ」のすべての感情を表現するという、その“眼力演技”は驚異的ではあるが、それ以上にすごいのがスペンサー・トレーシー。終始分厚い眼がねをかけているので“眼力”も発揮できず、何一つ劇的な演技をしていないのに、彼の心の動きの一つ一つが伝わってくるのが、ちょっと恐ろしいくらいである。この映画はスペンサー・トレーシーの遺作となり、またキャサリン・ヘップバーンはこの映画で彼女の二度目のオスカーを手にした。

最初に、1967年に全米で17の州が異人種による結婚を違法にしていたと述べたが、この映画が上映された時期と前後して、黒人の女性と結婚した罪で投獄されていたバージニア州のリチャード・ラビングの訴訟が連邦最高裁で裁かれ、異人種による結婚を禁止する法律は憲法違反であるという判決が出て、アメリカでの異人種による結婚は最終的に全国で合法となったのである。1865年にアメリカ合衆国憲法第13修正が承認されたため、奴隷たちの解放は公式に確立されてから102年後のことであった。

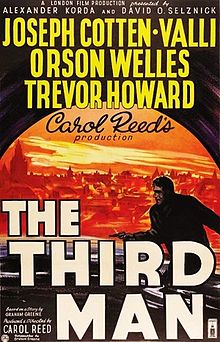

[映画] 第三の男 The Third Man (1949年)

この「映画史上に残る不朽の名作」と呼ばれる『第三の男』を見終わった後、思わず静かな笑いが込み上げて来て、「ああ、映画史上に残る最もoverrated(褒められすぎ)の映画を見てしまった」という思いが残った。もちろん、この映画が作られた当時からその後30年くらいの間、これが絶対の名作と言われただろうということは推測できる。しかし「名作」と言われる映画の中には、封切られた当時の技術や方法が斬新で聴衆を驚かしたということで評価されているものが案外多いのではないだろうか。たしかにこの映画は1940年代には全く使われていなかった撮影角度や、闇や光を極端に対比した斬新な手法を用いている。それらの手法が後輩の映画人に模倣され尽くして、その斬新な手法が次第に「古典」「正統派」或いは「時代遅れ」とみなされるようになった現在この映画を見るとあまり面白さを感じない。当初そのテクニックは面白かったのだろうが、ストーリーは面白くないし、映画の背景にある「思い」が浅いのである。その点をちょっと書いてみたい。

この「映画史上に残る不朽の名作」と呼ばれる『第三の男』を見終わった後、思わず静かな笑いが込み上げて来て、「ああ、映画史上に残る最もoverrated(褒められすぎ)の映画を見てしまった」という思いが残った。もちろん、この映画が作られた当時からその後30年くらいの間、これが絶対の名作と言われただろうということは推測できる。しかし「名作」と言われる映画の中には、封切られた当時の技術や方法が斬新で聴衆を驚かしたということで評価されているものが案外多いのではないだろうか。たしかにこの映画は1940年代には全く使われていなかった撮影角度や、闇や光を極端に対比した斬新な手法を用いている。それらの手法が後輩の映画人に模倣され尽くして、その斬新な手法が次第に「古典」「正統派」或いは「時代遅れ」とみなされるようになった現在この映画を見るとあまり面白さを感じない。当初そのテクニックは面白かったのだろうが、ストーリーは面白くないし、映画の背景にある「思い」が浅いのである。その点をちょっと書いてみたい。

舞台は第二次世界大戦後、米英仏ソの四ヶ国による四分割統治下にあったオーストリアの首都ウィーン。アメリカの大衆小説家ホリー・マーチンは、幼馴染のハリー・ライムから仕事を依頼したいと誘われ、占領下のウィーンにやって来た。マーチンがライムの家を訪ねた時、門番からライムが自動車事故で死亡したと告げられる。ライムの葬儀に出席したマーチンは、そこでイギリス軍のキャロウェイ少佐と知り合い、少佐からライムが闇社会で物資を取引をしていて、警察から目をつけられていたと告げられる。またマーチンは、式に参列していたライムの恋人であった美貌の女優のアンナ・シュミットに心惹かれる。

ライムの友達だったという男爵、謎めいたルーマニア人のビジネスマン、後ろ暗そうな医師など、胡散臭い男たちが、ライムの死の真実を突き止めようとするマーチンの前に出現する。事故現場にいたのは男爵とルーマニア人の男だけであるはずなのに、マーチンは門番から、事故の現場にライムの二人の友達以外に未知の「第三の男」が居たことを聞かされる。しかし貴重な証言をしようとする門衛は何者かに殺害され、マーチンがその下手人だと疑われてしまう。

なぜこの映画が古いかを語るために、フィギュア・スケートを例に取ってみよう。スケート史上伝説的名選手とみなされるスウェーデンのウルリッヒ・サルコウが、1909年に史上初めて1回転サルコウジャンプを跳んだ。女子では1920年にはアメリカのテレサ・ウェルドが女子選手として初めて1回転サルコウジャンプに成功した。現代では、サルコウジャンプは体の動きのエネルギーを自然に利用して飛べるので難易度が低いジャンプとみなされており、事実1998年には、アメリカのティモシー・ゲーブルが男子選手として初めて4回転サルコウジャンプに成功し、2002年には日本の安藤美姫が女子選手として初めて4回転サルコウジャンプに成功している。現在では、1回転サルコウジャンプを国際競技で跳んで点数を稼ごうとする選手などいない。しかし、これはウルリッヒ・サルコウの偉大さを卑小化するものではない。ウルリッヒ・サルコウが1909年にやったジャンプは当時としては奇跡的なものであり、それに追いつき追い越そうとする人が自分を磨きあげたことで、フィギュア・スケートは発展を遂げてきたのである。

同じことが『第三の男』にも言える。この斬新な画像手法が多くの映画人を触発して成長させてきたのは明らかであろう。しかし、具体的なものはすべて他人に模倣されてしまうのである。映画人は常に先達の傑作を研究しまくり、取り入れれるものはすべて取り入れてしまおうと虎視眈々なのである。その時斬新だった画像も、コピーされまくられているうちに陳腐になってしまう。映画とはそういうものである。肝心なことは、コピーしようとしても完全にはコピーできない、画像の背後にある抽象的な「思い」の深さが、時代の流れに耐えられるかということである。『第三の男』は残念ながらその普遍的な思いがない。

『第三の男』はいちおうミステリーなのだが、最初から「第三の男」が誰なのかがみえみえである。しかし、見終わったあとでプロットに穴があきすぎて、説明できないことが多すぎる。なぜライムは20年も会ったことのない友人のマーチンをアメリカから呼び寄せたのか。捜査権をもっているキャロウェイ少佐がなぜ棺桶の中の死体が本当にライムであると確認しなかったのか。恋人の死に際してはアンナも死体を見せられているはずなのに、彼が死亡したと信じているということは、彼女も悪党の一派なのか。誰が棺桶の中に納められていた男を殺したのか。誰が門番を殺したのか。マーチンが講演に出るというのは、全く無駄なシーンのようだが、一体それがどんな意味を持っているのか。あれやこれやの展開に辛抱強く付いて行った結果、腑に落ちない点が山ほど残ったまま突き放された感じである。

この映画はウィーンという非常に魅力的な都市を借景に使用している。外国勢力により四分割統治下にあるということは大変な状況だとは思うが、そこは戦勝国イギリスの視点で描かれている映画だから、ウィーンの市民のやるせない鬱屈には全く目が行かず、ソ連の司令部の胡散臭さを用心することしか描かれていない。アンナ・シュミットにしても、非常に美貌なはずなのだが、私としてはピンと来ない顔立ち。前述したように、ライムの悪業に加担しているのかどうか、謎のままである。彼女の心について何も描かれないから、どんな人なのかもわからない。

原案では、マーチンもライムも英国人という設定で、最後のシーンもマーチンとアンナが並木道を歩いて行く様子を同じく英国人のキャロウェイ少佐が後ろから見送る中で、二人が軽く腕を組むのが見えるという設定になっていたようだ。しかし、製作の過程でマーチンもライムも米国人に変更され、マーチンがちょっと「KY - 空気が読めない」アメリカ人に変更されて、結局アンナへの思いも拒否されて映画が終わる。その最後のシーンは「映画史上に残る名シーン」なのだそうだが、このアンナ・シュミットがどういう人間かわからないままなので、他の人がいうほど感動できなかったのである。映画ではマーチンの一方的な思いのみでアンナからの心の交流はなかったし、自分の男が死んだからさっさと新しい男に切り替えるというのもあざといし、また悪業に手を染めていたとしたら、その手で新しい男の手を握るというのも汚いし、というわけで、二人が一緒にならない最後のシーンはいわば当たり前の結論である。このシーンのどこが特筆すべきものなのだろうか。二人が一緒になれないのが切ないとでも言いたいのだろうか?

オーストリアの楽器ツィターによって奏でられるテーマ曲も大変ヒットし、「映画史上に残る名主題歌」とみなされるようになったが、この曲は大変明るくて脳天気な曲である。この映画は、外国の占領にあえぐ陰鬱な社会を背景に、映画で殺される4人以外にも、ライムの悪業で死亡した無数の赤ちゃんを描いている暗い映画と思いきや、実は占領国の視点から、カッコいい男と美貌の女の軽いロマンスを描いたカッコいい軽い映画なのである。この主題曲の軽さは、映画の軽さそのものである。そしてこの映画で一番大切なのは、マーチンとライムがカッコよく振舞うということである。要するにこれは二人のダンディーと一人の美女の、あまり説得力のないがカッコいいラブロマンスなのであった。

一言で言えば「この映画は次世代の映画人に大きな影響を与えた重要な作品で、歴史的な価値はある。でも軽々しく不朽の名作と言うのは、遠慮しておきましょうか」と自分を戒めた映画である。