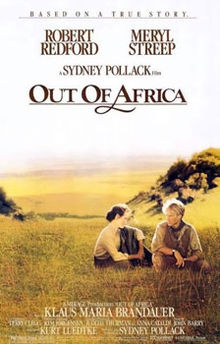

『愛と哀しみの果て』はアイザック・ディネーセンにより1937年に出版された『アフリカの日々』を基にしている。アイザック・ディネーセンは男性の名だが、実は本名がカレン・ブリクセンという女性である。彼女は男女二つの名前を使い分け、デンマーク語と英語でたくさんの本を出版しており、アカデミー外国語映画賞を受賞した『バベットの晩餐会』の原作者でもある。『愛と哀しみの果て』はアカデミー賞の作品賞を受賞しているが、映画の作り方は完璧ではなく、人間関係の説明がないので原作を読んでいないと取り残されてしまうことがあるし、ちょっと映画が冗長すぎる嫌いがある。しかしケニヤの映像は素晴らしいし、映画の稚拙さを補って余りある原作の魅力というか素晴らしさを感じてしまう。

『愛と哀しみの果て』はアイザック・ディネーセンにより1937年に出版された『アフリカの日々』を基にしている。アイザック・ディネーセンは男性の名だが、実は本名がカレン・ブリクセンという女性である。彼女は男女二つの名前を使い分け、デンマーク語と英語でたくさんの本を出版しており、アカデミー外国語映画賞を受賞した『バベットの晩餐会』の原作者でもある。『愛と哀しみの果て』はアカデミー賞の作品賞を受賞しているが、映画の作り方は完璧ではなく、人間関係の説明がないので原作を読んでいないと取り残されてしまうことがあるし、ちょっと映画が冗長すぎる嫌いがある。しかしケニヤの映像は素晴らしいし、映画の稚拙さを補って余りある原作の魅力というか素晴らしさを感じてしまう。

『アフリカの日々』は基本的には彼女の自叙伝である。映画では冒険好きでデンマークに物足りない裕福な家の出身の女主人公(1885年生まれ)が、没落した男爵の息子と身分と財力を交換するような結婚をして、新天地のケニヤに旅立つ。実際、カレン・ブリクセンも1913年にスウェーデン貴族のブロア・ブリクセンと結婚し、翌年ケニアに移住している。映画通り夫婦でコーヒー農園を経営するが、まもなく結婚生活が破綻し、離婚後は単身でコーヒー園の経営を続けるが失敗し、1931年にデンマークに帰国した。

『アフリカの日々』は基本的には彼女の自叙伝である。映画では冒険好きでデンマークに物足りない裕福な家の出身の女主人公(1885年生まれ)が、没落した男爵の息子と身分と財力を交換するような結婚をして、新天地のケニヤに旅立つ。実際、カレン・ブリクセンも1913年にスウェーデン貴族のブロア・ブリクセンと結婚し、翌年ケニアに移住している。映画通り夫婦でコーヒー農園を経営するが、まもなく結婚生活が破綻し、離婚後は単身でコーヒー園の経営を続けるが失敗し、1931年にデンマークに帰国した。

カレンの夫となるブロア(ブリクセン男爵)は1886年生まれのスウェーデン貴族である。彼はカレンとは遠縁に当たる。彼には一卵性双生児の兄がおり、映画ではこの兄が実はカレンの恋人であったという設定になっている。この双子の兄は1917年に飛行機事故で死亡した。コーヒー農園の資本はすべてカレンの両親から出資されていたので、離婚に際しコーヒー農園はカレンの所有となり、ブロアはサファリ・ツアーの会社を始める。20世紀初頭のヨーロッパの貴族は、経済力と母国の帝国主義の成功の追い風をうけ、起業に情熱を燃やすものが多かったようだが、何かこれは現代の起業家の精神に似ているものを感じる。ブロアの会社の顧客には、英国の皇族や貴族がたくさんいたという。彼は、カレンとの離婚後、1936年に探検家のエバ・ディクソンと結婚した。1938年にエバが死亡したので、ブロアはスウェーデンに帰国し、そこで没した。

カレンの夫となるブロア(ブリクセン男爵)は1886年生まれのスウェーデン貴族である。彼はカレンとは遠縁に当たる。彼には一卵性双生児の兄がおり、映画ではこの兄が実はカレンの恋人であったという設定になっている。この双子の兄は1917年に飛行機事故で死亡した。コーヒー農園の資本はすべてカレンの両親から出資されていたので、離婚に際しコーヒー農園はカレンの所有となり、ブロアはサファリ・ツアーの会社を始める。20世紀初頭のヨーロッパの貴族は、経済力と母国の帝国主義の成功の追い風をうけ、起業に情熱を燃やすものが多かったようだが、何かこれは現代の起業家の精神に似ているものを感じる。ブロアの会社の顧客には、英国の皇族や貴族がたくさんいたという。彼は、カレンとの離婚後、1936年に探検家のエバ・ディクソンと結婚した。1938年にエバが死亡したので、ブロアはスウェーデンに帰国し、そこで没した。

ブロアとの離婚後、カレンが親しくなったのがデニス・フィンチ・ジョージア候である。彼は1887年に非常に由緒ある名門貴族の家に生まれた。23歳の時にケニヤの西部に土地を買い、そこを基にして、共同出資者と狩猟会社を始めた。彼もブロアと同じ貴族起業家であり、同じ境遇にある名門貴族出の起業家のバークレー(コール候)とも親しく付き合っていた。この4人が映画の主要人物である。1925年にカレンとブロアが離婚した後、デニスはカレンと親しくなり、やはり自分が始めたサファリ会社の仕事の合間にカレンのコーヒー園でカレンと時間を過ごすことになった。彼のサファリ会社の顧客もやはり、英国の王族や名門貴族が多かった。登場人物はすべて貴族階級の青年たちなのだが、ハリウッドの人気俳優が演じる彼らは、なんとなく金鉱で一儲けしてやろうというアメリカのカウボーイにしか見えないのが、ちょっと残念だが。

ブロアとの離婚後、カレンが親しくなったのがデニス・フィンチ・ジョージア候である。彼は1887年に非常に由緒ある名門貴族の家に生まれた。23歳の時にケニヤの西部に土地を買い、そこを基にして、共同出資者と狩猟会社を始めた。彼もブロアと同じ貴族起業家であり、同じ境遇にある名門貴族出の起業家のバークレー(コール候)とも親しく付き合っていた。この4人が映画の主要人物である。1925年にカレンとブロアが離婚した後、デニスはカレンと親しくなり、やはり自分が始めたサファリ会社の仕事の合間にカレンのコーヒー園でカレンと時間を過ごすことになった。彼のサファリ会社の顧客もやはり、英国の王族や名門貴族が多かった。登場人物はすべて貴族階級の青年たちなのだが、ハリウッドの人気俳優が演じる彼らは、なんとなく金鉱で一儲けしてやろうというアメリカのカウボーイにしか見えないのが、ちょっと残念だが。

映画では、カレンとデニスが破局したのは、デニスが結婚という関係を望まなかったこと、そして別の女性が現れたからだということになっているが、それも事実らしい。1930年からデニスはベリル・マッカムという牧場経営者と親しくなり、二人で飛行機の操縦も学び、ケニヤ中を飛び回り始めた。結局デニスは、カレンが農場を閉じてデンマークに帰国しようと決心した時に飛行機事故で死亡してしまう。

この映画の素晴らしさは、当時のヨーロッパの支配階級出身の伸び伸びとした、怖いものなしの若者の開拓者精神を生き生きと描いていることだ。しかし同時にその特権はいつまでも続かないだろう、という予兆のようなものも漂っているのが見事だ。この映画では、自分の特権を顧みずアフリカに飛び出して、自らの手を汚して自分の運命を試す若者の勇気というものを感じるのだが、それだけ帝国主義というものが健在だったのだろう。この時はヨーロッパの帝国主義の最後の閃光だったのかもしれないが。

カレンは不実な夫により梅毒を移されてしまい、それで一生苦しみ、また全財産を投資したコーヒー農場も失敗してしまうのだが、誰を批判もせずすべてを受け入れて生きていく。その生き方が見事である。この精神は『バベットの晩餐会』にも感じられるものである。ここには作者の人間性が自ずとにじみ出ているのであろうか。

カレンはケニヤの原住民、たとえばキクユ族、マサイ族、ソマリ族などの違いを細かに観察している。当時のケニヤの植民者はキクユ族を利用してケニヤの殖民をすすめている。キクユ族は農耕に順応し、首長が白人入植者に友好政策を取り、白人に土地を奪われた後そこでの小作労働や家内労働に従事した。また、若者はミッション系の学校で教育を受けたので、英語も堪能になった。カレンの言葉を借りれば、キクユ族は「反抗心を持たず、羊のように我慢強い土地の人たちは、権力も保護者もないまま、自分たちの運命に耐えてきた。偉大なあきらめの才能によって、今もなお彼らは耐えている」と描写されている。ソマリ族は、すでにムスリムに改宗しており、植民者はソマリ族はいつ反抗するかわからないと警戒しており、キクユ族のような信頼を感じていなかった。マサイ族は狩猟民族であることを諦めず、孤高の道を選んでいた。映画では、キクユ族の人間でさえ、マサイ族は得体の知れない不気味な民族で、彼らを恐れていたことを描いている。

ケニヤ独立の中心となったのは、植民者のことを経験と勉強により理解していたキクユ族であった。ケニヤ独立の動きはすでに1919年にキクユ人のハリー・ツクがナイロビで東アフリカ協会を立ち上げるなどの形で起こっていた。1924年には青年層を中核とするキクユ中央協会(KCA)が成立し、植民地政府と同調する首長勢力と対決し、そのKCAの急進派の動きが1952年のマウマウ戦争に発展し、これにより白人入植者が撤退し始める。民族主義・独立の動きはケニア・アフリカ民族同盟 (KANU) に結集されて行き、ケニヤの独立が達成されたのは1963年であった。