英語に poster child という言葉がある。もともとは、病気で苦しんでいる子供をポスターにして献金を募った時のモデルになった子供のことをいうのだが、今では一般的に何かの主張のために使われるモデルとなる存在をいう。わかり易い例をあげると、2008年の大統領選ではオバマ候補はアメリカのポスターチャイルドだと言われていた。アメリカという国家が人種差別をしていないということを強調するモデルだとみなされていたからである。

英語に poster child という言葉がある。もともとは、病気で苦しんでいる子供をポスターにして献金を募った時のモデルになった子供のことをいうのだが、今では一般的に何かの主張のために使われるモデルとなる存在をいう。わかり易い例をあげると、2008年の大統領選ではオバマ候補はアメリカのポスターチャイルドだと言われていた。アメリカという国家が人種差別をしていないということを強調するモデルだとみなされていたからである。

レバノンのナディーン・ラバキーが2007年の映画『キャラメル』で衝撃的な国際レビューを果たした時、彼女は中東のポスターチャイルドだと言われた。中東に一人すごい女性がいる。この女性を評価してあげれば、中東の女性を無視していることにはならないだろう、と。

オバマは4年間の政治的実績により、アメリカを成功裡に導いた。国民皆保険とか、同性愛の法的結婚とか、大変難しい、しかし国民の多数が密かに支持している問題を勇気を持って解決の方向に進め、また国際情勢の安定にも貢献した。今彼のことを「黒人だから嫌い」とか「黒人だから認めなきゃ」というアメリカ人はいないだろう。少なくとも私の周囲には一人もいない。オバマは実績によって人間として尊敬されているのである。4年後の今、彼はもはやポスターチャイルドではない。

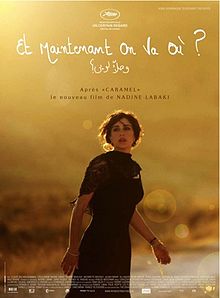

翻って、ナディーン・ラバキーはどうであろうか。彼女の処女作『キャラメル』は甘酸っぱい女の子目線の恋愛物語。これを嫌いになるのが無理なくらい、心地よい映画である。彼女のチャレンジは、さて第二作はどこに行くかということである。第二作Where Do We Go Now? はレバノンの宗教的対立を描いている。

5年ぶりの映画製作終了後のインタビューに出席した彼女は、相変わらず眩しいくらいに美しい。しかし5年間に彼女の中にも大きな変化があった。一つは作曲家のカレド・ムザナルと結婚して一児の母となっており、母として、女としての自信に溢れている。「レバノンは戦争でずたずたにされました。母として自分の子供が戦争に出ていくのを防げるかどうかという想いでこの映画を作りました」と述べている。

もう一つの違いは、彼女の英語が素晴らしく上達したことである。『キャラメル』のインタビューではカタコトの英語しか喋れず、「アラビア語かフランス語だったら、流暢に話せるのに」と言いたげな悔しそうな顔をしていたが、5年後のインタビューでは実に流暢な英語を話すようになっている。質問に対して10倍どころか100倍くらいの量で話しまくる。見かねたご主人のカレド・ムザナルがナディーン・ラバキーの許可も得ず突然彼女からマイクを奪い、「すみません、うちのワイフはちょっとおしゃべりすぎてね。それに分裂気質のところもあるからね」と割り込み、彼女がきまずそうにうつむくシーンもあった。

「おしゃべりすぎで、分裂気質」という夫の言葉は期せずして、Where Do We Go Now? の欠点を集約しているような気がする。この映画は男たちが宗教の対立から暴力的になっていくのを、女のウィットで防ごうというのがテーマであるが、色々な人々が次々に登場してそれが誰であるのか混乱する中で、女性のお喋りが続き、何となくロマンスがあり、男性の目を暴力からそらすためにウクライナのダンサーたちを村に呼び、退屈なストーリーがあちこち飛んだ形で延々と続く。映画の終わりになると「あ、しまった!!映画の結論をつけなきゃ」という感じで、急遽女たち(キリスト教とムスリムの女性が仲良く)が大麻入りのケーキを男たちに食べさせ、彼らが眠っている間に男たちが隠している武器をこっそり穴に埋め、「ああ、これで当分抗争がないことを祈るわ」という感じで映画が終わる。「女たちは愛する人を埋葬しなければならぬ悲しい存在なのだ」という嘆きをユーモアを込めて描く、ドラマ、悲劇、コメディ、そしてミュージカルのごちゃ混ぜなのである。

「おしゃべりすぎで、分裂気質」という夫の言葉は期せずして、Where Do We Go Now? の欠点を集約しているような気がする。この映画は男たちが宗教の対立から暴力的になっていくのを、女のウィットで防ごうというのがテーマであるが、色々な人々が次々に登場してそれが誰であるのか混乱する中で、女性のお喋りが続き、何となくロマンスがあり、男性の目を暴力からそらすためにウクライナのダンサーたちを村に呼び、退屈なストーリーがあちこち飛んだ形で延々と続く。映画の終わりになると「あ、しまった!!映画の結論をつけなきゃ」という感じで、急遽女たち(キリスト教とムスリムの女性が仲良く)が大麻入りのケーキを男たちに食べさせ、彼らが眠っている間に男たちが隠している武器をこっそり穴に埋め、「ああ、これで当分抗争がないことを祈るわ」という感じで映画が終わる。「女たちは愛する人を埋葬しなければならぬ悲しい存在なのだ」という嘆きをユーモアを込めて描く、ドラマ、悲劇、コメディ、そしてミュージカルのごちゃ混ぜなのである。

女が共謀して男たちの戦争を食いとめるというテーマは、古代ギリシャ喜劇の『女の平和』を髣髴させる。事実多くの映画批評家はこの映画を『女の平和』と比較して論じている。ナディーン・ラバキーはギリシャ喜劇は全く念頭になかったと述べているが、私もそうだと思う。彼女が戦争をテーマに映画を作るとこうならざるを得なかったという気がする。

彼女の才能というか気質は、女の子の間で取りとめもなくお喋りがジャンプしていくような『キャラメル』では十分生きるが、戦争や宗教的対立のような深刻なテーマは彼女に向いていないし、苦手なのである。また彼女も本当にそういったテーマに興味がないような気がする。また英語になってしまって恐縮だが、政治的なテーマはnot her cup of tea (彼女に向いていない)ではないかという気がする。極端な言い方をすれば、この映画は「一人一人の女がそれぞれの夫や子供の戦意を抑えたら、この世に戦争というものがなくなるかもね」という気持ちで作られているように思われる。それは「女が戦争に反対することで、戦争に歯止めがかかるかもしれない。それは難しいことかもしれないけれど、何とか考えてみよう」というスタンスとは、一見似ていても、全く違うものである。その違いが「この映画には解決策がない」という批評に現れているのだと思う。誰だって、レバノンの将来に対する明確な解決策などはないのである。しかし敢えてそういう言葉を使って彼女の映画を批判するのは、そこに彼女の限界があると聴衆が感じるからである。この映画は『キャラメル』と同様軽い。その軽さは、政治的な圧力でそうせざるを得なかったのではなく、いい意味でも悪い意味でも彼女の資質である。

インタビュアーが「映画の中でのあなたの歌と踊りがとても素敵だった」と言うと彼女は「私は歌が下手だから」と何回も謙遜する。また彼女の踊りは、踊りといっても体を軽く動かすだけで、とても芸術表現としての踊りとはいえないのだが。するとまた、映画で音楽を担当した彼女の旦那様が突然マイクを奪い、「彼女の声にはあまり感心できなかったから、僕は吹き替えを採用することを主張したんだ。それでたくさんの女性歌手のオーディションをしたのだが、彼女は誰も気に入らなくて、自分の声を使うことを主張したので、彼女の声を使うことにした。でも彼女の声がおかしくないようにするためにいろいろ音響のトリックを使わなきゃならなかったので、大変苦労したんだ」と述べる。彼女は「そこまで暴露しなくても」と言った顔で聞いており、聞いているこちらが「あとで夫婦喧嘩をしなければいいが。」と感じてしまうほどであった。

この映画を観終わった後で、正直言ってナディーン・ラバキーはまだポスターチャイルドだな、という感をぬぐい得なかった。しかし、それは彼女の才能がないということではない。非常に層の薄いレバノンの映画界で彼女は唯一のトップ女流監督であり、唯一のトップ女優である。一挙に大物になってしまった彼女にとって、これからは正直な批評を貰うのも難しくなるかもしれない。でも、自分に忠告してくれる人を大切にして、若手にもどんどん活躍の機会を与えることによってレバノンの映画界を発展させていってもらいたいものである。