1960年から1970年代は、米ソの冷戦、ベトナム戦争、パレスチナ難民問題、文化大革命、 アルジェリアの独立、南米のDirty War、ケネディ大統領やキング牧師の暗殺と世界的な動乱の時代であったが、ドイツの赤軍がヨーロッパでテロを起こしていたということを覚えている人が現代ではどれくらいいるだろうか。1970年前後には、20代のドイツの若者の三分の一はドイツ赤軍に共感を抱いており、その若者の反乱は西ドイツ政府にとっては大きな脅威となっていた。その赤軍を支持していた若者は今60代から70代になっているはずだ。この映画『バーダー・マインホフ 理想の果てに』は正義感の強い高等教育を受けた若者が60年代に理想に燃えて左翼運動に走り、70年代には非暴力で行くか、武装闘争で行くかで方針の分裂が起き、過激派の赤軍がどんどん暴力集団に変貌していく過程を描いている。映画では描かれないが80年代にはベルリンの壁が倒れ、結局社会主義は統治の原理としては失敗であったことを人々は知ることになる。

1960年から1970年代は、米ソの冷戦、ベトナム戦争、パレスチナ難民問題、文化大革命、 アルジェリアの独立、南米のDirty War、ケネディ大統領やキング牧師の暗殺と世界的な動乱の時代であったが、ドイツの赤軍がヨーロッパでテロを起こしていたということを覚えている人が現代ではどれくらいいるだろうか。1970年前後には、20代のドイツの若者の三分の一はドイツ赤軍に共感を抱いており、その若者の反乱は西ドイツ政府にとっては大きな脅威となっていた。その赤軍を支持していた若者は今60代から70代になっているはずだ。この映画『バーダー・マインホフ 理想の果てに』は正義感の強い高等教育を受けた若者が60年代に理想に燃えて左翼運動に走り、70年代には非暴力で行くか、武装闘争で行くかで方針の分裂が起き、過激派の赤軍がどんどん暴力集団に変貌していく過程を描いている。映画では描かれないが80年代にはベルリンの壁が倒れ、結局社会主義は統治の原理としては失敗であったことを人々は知ることになる。

この映画は10年に渡る長い期間の中での数多くの赤軍の若者とそれに対抗する当局者たちを描いているので、とにかく次から次へと暴力的行為が起こり、1人1人の描かれ方が浅い。また事実をドキュメンタリータッチで羅列しているだけで、一番大切な「なぜ60年代のドイツの若者が赤軍派武装集団に入ったり、それを支持したのか。なぜそれだけ支持されていた赤軍が崩壊したのか」ということは描かれていない。またドイツの歴史をあまり知らない人間、ドイツのような発展国に過激派が存在したことを覚えていない人間にとって、この映画は少々わかりづらい。映画は聴衆が歴史を知っていることを前提として、詳細を全く説明をしてくれないからである。この映画の背景を少し調べてみた。

映画は1967年、イランのシャーが西ベルリンを訪ねたことから始まる。シャーの独裁から逃亡したイラン人や学生を中心とした平和的抗議デモは、学生が警官に射殺させたことを機に暴動化する。ウルリケ・マインホフは高名な左翼ジャーナリストであったが、その事件にショックを受け、さらに過激な思想に走っていく。夫も左翼的雑誌の編集者であったが、彼は暴力的行為には反対しており、二人は離婚する。

グドルン・エンスリンは牧師の娘で、頭脳明晰な優等生であった。ドイツの最高学府のベルリン自由大学で博士号の取得をめざしており、婚約者の父で元ナチ党員の遺稿を出版しようとしていた。彼女の父は社会問題に理解のある牧師で、彼女も穏健な議会改良主義を信じていたが、アンドレアス・バーダーと出合ったことで人生が変わる。彼女は婚約者との間にできた子供を放棄して、アンドレアスと出奔する。

アンドレアス・バーダーは高校を退学して、あらゆる犯罪を繰り返していた男であった。高学歴の人間が多い過激派の中で異色の存在であったが、その強いカリスマで、グドルン・エンスリンと共に過激派をテロ行為や犯罪行為に導いていく。

エンスリンとバーダーはデパートの放火で逮捕された。マインホフは投獄されたエンスリンを取材に行き、彼女と意気投合する。マインホフとエンスリンそしてバーダーを中心としてバーダー・マインホフ・グループが結成され、それが後に赤軍に発展する。彼らはヨルダンに当時本拠を置いていたパレスチナ解放ゲリラのゲリラ訓練所に滞在し軍事訓練を受けた後、次々とテロ活動や資金稼ぎの銀行強盗に成功し、西ドイツ政府の大きな脅威となっていく。マインホフ、エンスリンそしてバーダーを含む赤軍派の指導者たちは1971年に逮捕されたが、彼らは、赤軍派の弁護士のクラウス・クロワッサンとジークフリート・ハーグの面接を通じて、獄中からの赤軍派の活動家を指導し、彼らが二世三世の赤軍兵士として育って行く。

次世代の赤軍派はどんどん過激化し、バーダーたちの保釈を求めて、誘拐やハイジャックなどを起こす。バーダーたちの保釈を求めたテロとして有名なのは、1972年のミュンヘンオリンピックの選手村でのイスラエル人選手の誘拐と殺害、1975年のスウェーデンのドイツ大使館の占拠と爆破、1977年のジークフリート・ブーバックとユルゲン・ポントの暗殺事件、実業家ハンス=マルティン・シュライヤーの誘拐と殺害、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件などがある。1970年代後半には赤軍の暴力度は頂点に達し、一連のテロ行為は『ドイツの秋』と呼ばれ、赤軍は国民からの最後の支持も失っていった。誘拐に失敗して殺害されたドレスナー銀行の頭取ユルゲン・ポントはそのテロに加担した赤軍派のメンバー アルブレヒトの父の友人であり、アルブレヒトの名付け親でもあった。この赤軍派と提携して戦ったのが、ヨルダンを追放されてレバノンに移りさらに過激化していた、パレスチナの武装集団『黒い九月』であった。

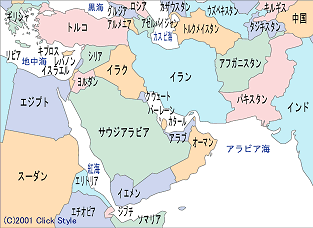

ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件犯のリーダーである『黒い九月』の兵士は西ドイツ政府に対し、赤軍派第一世代メンバー11人の釈放と現金1500万米ドルを要求した。パレスチナ人が難民になってから、国際世論、特にアラブ諸国はパレスチナ人とその解放戦線に対しては同情的であったが、この時から風向きが微妙に変わって来た。パレスチナ解放戦線は既にヨルダンとシリアからの支持を失っていた。ハイジャック機はラルナカ(キプロス共和国)、バーレーン、ドバイを転々とし、ドバイから先はアラビア半島のどの空港からも着陸の許可は下りなかった。、燃料が尽きたハイジャック機は結局南イエメンのアデンに不時着したのちソマリアのモガディシュに到着し、ここでドイツ政府機関に鎮圧される。このハイジャックの失敗の直後、獄中にいた赤軍派の第一世代は自殺を決行する。

ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件犯のリーダーである『黒い九月』の兵士は西ドイツ政府に対し、赤軍派第一世代メンバー11人の釈放と現金1500万米ドルを要求した。パレスチナ人が難民になってから、国際世論、特にアラブ諸国はパレスチナ人とその解放戦線に対しては同情的であったが、この時から風向きが微妙に変わって来た。パレスチナ解放戦線は既にヨルダンとシリアからの支持を失っていた。ハイジャック機はラルナカ(キプロス共和国)、バーレーン、ドバイを転々とし、ドバイから先はアラビア半島のどの空港からも着陸の許可は下りなかった。、燃料が尽きたハイジャック機は結局南イエメンのアデンに不時着したのちソマリアのモガディシュに到着し、ここでドイツ政府機関に鎮圧される。このハイジャックの失敗の直後、獄中にいた赤軍派の第一世代は自殺を決行する。

戦後の新しい世代は第二次世界大戦後、親の世代が残した課題、あるいは親の世代が作り出した問題を当時の希望の星であった左翼思想により解決しようとしたのであろう。最初は理想から始まったこの動きも次第に暴力か非暴力かという選択に迫られていく。暴力に訴える方が解決策としては一見手っ取り早いかもしれないがそれは永続しない解決だった。

この映画の監督はウーリ・エーデル、ウルリケ・マインホフを演じたのは『マーサの幸せレシピ』(これはキャサリン・ゼタ=ジョーンズ主演で『幸せのレシピ』としてハリウッドでリメイクされた)、『善き人のソナタ』に出演したマルティナ・ゲデックである。この映画はアカデミー賞最優秀外国語映画賞にノミネートされたが、結局日本から出品された『おくりびと』が最優秀映画賞を受賞した。