この映画は非常にわかりにくい映画である。原作は、ポーランド共産党お墨付きの共産党指導者賞賛の文学であるが、映画化に当たりワイダ監督は主人公の共産党指導者を脇役にして、原作ではほんの端役にすぎない、暗殺を企むゲリラの若い男性を主人公にしている。その若い男はへんてこりんな眼鏡をかけた「チャラ男」であるが、灰にまみれたダイヤモンドのような酒場の女の子と、お互い家族をドイツ兵に皆殺しされたという境遇であるとわかり恋に落ちるあたりから、眼鏡をはずすと、なんとなくジェームズ・ディーンに似ている孤独な美青年に変貌していく。映画がわかりにくいのは、舞台となった時代の政治的状況の複雑さもあるだろうし、検閲を通るために余分な会話を避け、メタフォーを多様していることもあるだろう。

この映画は非常にわかりにくい映画である。原作は、ポーランド共産党お墨付きの共産党指導者賞賛の文学であるが、映画化に当たりワイダ監督は主人公の共産党指導者を脇役にして、原作ではほんの端役にすぎない、暗殺を企むゲリラの若い男性を主人公にしている。その若い男はへんてこりんな眼鏡をかけた「チャラ男」であるが、灰にまみれたダイヤモンドのような酒場の女の子と、お互い家族をドイツ兵に皆殺しされたという境遇であるとわかり恋に落ちるあたりから、眼鏡をはずすと、なんとなくジェームズ・ディーンに似ている孤独な美青年に変貌していく。映画がわかりにくいのは、舞台となった時代の政治的状況の複雑さもあるだろうし、検閲を通るために余分な会話を避け、メタフォーを多様していることもあるだろう。

共産党政権下のポーランドではもちろん映画の厳しい検閲があった。この映画は、原作の主人公が脇役になっている以外は当局お墨付きの原作に忠実だし、最後にその青年がゴミ捨て場で灰のように死んでしまうのは「は~は~は~、共産党に逆らうとこうなるんだ」という戒めのようでもある。しかし検閲側は何かこの映画に不穏なものを感じ、この映画を許可するかどうか真剣にモスクワと話し合ったという。結局、何一つ具体的に咎めるものがないので検閲に通ったが、この映画のプロデューサーが身の危険を冒してこの映画をベネチア映画祭に提出し、西欧からの圧倒的な評価を得たことにより、共産党政権も「何かわからないが、この映画には反体制の思いがこめられている」と感じたらしい。これ以後、すでに当局から睨まれていたワイダ監督は完全にブラックリストに入れられることになる。

共産党政権下のポーランドではもちろん映画の厳しい検閲があった。この映画は、原作の主人公が脇役になっている以外は当局お墨付きの原作に忠実だし、最後にその青年がゴミ捨て場で灰のように死んでしまうのは「は~は~は~、共産党に逆らうとこうなるんだ」という戒めのようでもある。しかし検閲側は何かこの映画に不穏なものを感じ、この映画を許可するかどうか真剣にモスクワと話し合ったという。結局、何一つ具体的に咎めるものがないので検閲に通ったが、この映画のプロデューサーが身の危険を冒してこの映画をベネチア映画祭に提出し、西欧からの圧倒的な評価を得たことにより、共産党政権も「何かわからないが、この映画には反体制の思いがこめられている」と感じたらしい。これ以後、すでに当局から睨まれていたワイダ監督は完全にブラックリストに入れられることになる。

第二次世界大戦下のポーランドの状況はワイダ監督の「カティンの森」に描かれている。政治体制の違いはあっても彼の姿勢は60年間全くぶれていないし、彼は亡命という道も選ばず不遇の時期をポーランドで乗り越える。道理で尊敬されているわけだ。

この映画で共産党の政治家の命を狙っているゲリラは、反独のパルチザンのグループの一員である。なぜ、ドイツに反抗した彼らが、ドイツを追撃したソ連寄りの共産党員を暗殺しようとしているのか、というのは当時の情勢がわからないと理解しにくいだろう。

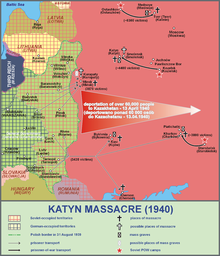

1939年8月、ナチス・ドイツとソビエト連邦は独ソ不可侵条約を結んだが、その中の秘密条項には、ドイツとソビエトによるポーランドの分割も含まれていた。翌9月1日、ドイツ軍とスロヴァキア軍が西から、17日にはソ連軍が東からポーランド侵攻を開始した。ポーランド政府はロンドンに亡命し「ポーランド亡命政府」を打ちたて国内のパルチザンを指導するようになる。。ポーランド亡命政府にとって、ソ連は自国をドイツと共に侵略した憎い国であったが、独ソのどちらかを選ばなくてはならず、英国と同盟しているソ連を選ばざるをえなかった。しかしポーランドはカティンの森事件のこともあり、ソ連を信頼してはいなかったのである。

ソ連は、ロンドンのポーランド亡命政府とは別に、自分たちの言いなりになる共産主義者による傀儡政権樹立をを樹立し、英国の支援をうける亡命政府側主導のパルチザンとは敵対した。第二次世界大戦は結局、英独ソの対立であったが、ポーランドでは地理上最もその本当の対立構造が明らかになったのである。ポーランド亡命政府の指示の基に国内のパルチザンは何回か対独蜂起を起こすが、その中でも1944年6月に起こったワルシャワ蜂起がもっとも大掛かりなものであった。これはどちらかというとソ連から呼びかけられた蜂起であったが、肝心な時にソ連軍は蜂起軍への援助を停止した。結局、ドイツ軍とパルチザンの蜂起軍との戦いになった。ヒトラーは、ソ連赤軍がワルシャワを救出する気が全くないと判断し、蜂起軍の弾圧とワルシャワの徹底した破壊を命じたのである。蜂起軍はワルシャワ市民の圧倒的な支持を受け善戦したが、結局蜂起に失敗してしまう。蜂起軍の多くは死亡したが、生き延びたものは地下水道を通って逃亡したのである。ドイツ軍による懲罰的攻撃によりワルシャワは破壊され、これ以後蜂起参加者はテロリストとみなされ、パルチザン・市民約22万人が処刑された。蜂起が収まった後、1945年1月にソビエト赤軍はようやく進撃を再開して廃墟のワルシャワを占領した。その後、ソビエト赤軍はパルチザン幹部を逮捕し、ポーランドの独立を願うパルチザンを弾圧して行くのである。

『灰とダイヤモンド』は、1945年にドイツが降伏した後、ポーランドのある町に占領司令官として赴任してくるシチューカ書記を、天涯孤独のパルチザンのマーチェクが指令を帯びて暗殺を企む四日間をえがいている。英米仏の連合国にとってドイツの降伏は幸せな日の第一歩であったが、ポーランドにとっては、次に何が来るかわからない不吉な前兆であったのである。

ワルシャワ蜂起の失敗のあとで、英国に支援されるパルチザンはやっと本当の敵はソ連であると認識するようになり、ソ連を攻撃の目標としていた。数少ない生き残りの反共パルチザンは森に潜み、ソ連に対する抵抗をしていたが、もうソ連がポーランドの支配者になるということは明らかになりつつあったので、それは空しい抵抗であった。ワイダ監督の念頭にあったマーチェクのイメージは「理由なき反抗」で世界的なスターになったジェームズ・ディーンであり、マーチェクを演じたズビグニェフ・ツィブルスキにジェームズ・ディーンを研究するように要求している。事実この映画が成功した後でズビグニェフ・ツィブルスキは「ポーランドのジェームズ・ディーン」と呼ばれるようになった。ジェームズ・ディーンとズビグニェフ・ツィブルスキは同世代であり、ジェームズ・ディーンは24歳で交通事故死しているがズビグニェフ・ツィブルスキも39歳で事故死している。和製ジェームズ・ディーンと言われた赤木圭一郎も21歳で交通事故で夭折している。

ワルシャワ蜂起の失敗のあとで、英国に支援されるパルチザンはやっと本当の敵はソ連であると認識するようになり、ソ連を攻撃の目標としていた。数少ない生き残りの反共パルチザンは森に潜み、ソ連に対する抵抗をしていたが、もうソ連がポーランドの支配者になるということは明らかになりつつあったので、それは空しい抵抗であった。ワイダ監督の念頭にあったマーチェクのイメージは「理由なき反抗」で世界的なスターになったジェームズ・ディーンであり、マーチェクを演じたズビグニェフ・ツィブルスキにジェームズ・ディーンを研究するように要求している。事実この映画が成功した後でズビグニェフ・ツィブルスキは「ポーランドのジェームズ・ディーン」と呼ばれるようになった。ジェームズ・ディーンとズビグニェフ・ツィブルスキは同世代であり、ジェームズ・ディーンは24歳で交通事故死しているがズビグニェフ・ツィブルスキも39歳で事故死している。和製ジェームズ・ディーンと言われた赤木圭一郎も21歳で交通事故で夭折している。