当時帝政ロシア領であったウクライナに生まれたユダヤ人作家ショーレム・アレイヘム(1859年生まれ)が1894年に書いた短編小説『牛乳屋テヴィエ』が、1961年にブロードウェーで『屋根の上のバイオリン弾き』というミュージカルとして上演され、大ヒットになった。このミュージカルはノーマン・ジュイソンの監督とプロデュース、ミュージカルの脚本も担当したジョセフ・スタインの脚本で、1971年に映画化されたのである。村の牛乳屋のテヴィエとその5人の娘のうちの上の3人の結婚と、帝政ロシアの迫害により一家が故郷を追われてアメリカに移住するまでを描く。

当時帝政ロシア領であったウクライナに生まれたユダヤ人作家ショーレム・アレイヘム(1859年生まれ)が1894年に書いた短編小説『牛乳屋テヴィエ』が、1961年にブロードウェーで『屋根の上のバイオリン弾き』というミュージカルとして上演され、大ヒットになった。このミュージカルはノーマン・ジュイソンの監督とプロデュース、ミュージカルの脚本も担当したジョセフ・スタインの脚本で、1971年に映画化されたのである。村の牛乳屋のテヴィエとその5人の娘のうちの上の3人の結婚と、帝政ロシアの迫害により一家が故郷を追われてアメリカに移住するまでを描く。

この映画の大きなテーマは二つある。一つは、原作の小説にあるように、伝統を守ってその共同体で平和に暮らすユダヤ人の家族が、娘の結婚相手の選択で新しい時代に対応せざるを得ないという時の流れである。監督のノーマン・ジュイソンは後にインタビューで映画に対する聴衆の反応を聞かれて、(インタビューアーはニューヨークでの反応を念頭においてこのような質問をしたのだろうが)彼は自分の日本での経験を語っている。彼は日本で繰り返し「顔と洋服を取り去ってみれば、この映画で描かれているのは、今日の日本そのままだ」という聴衆の反応を受け、「日本人の聴衆は本当に理解力のある素晴らしい人たちであり、この映画が心から彼らに受け入れてもらったと思う」と語っている。1971年に来日して、その後20年たってもまだ日本の聴衆の反応が監督にとって印象に残っているのであり、その好印象を問わず語りに語っているのである。

たしかに60年70年代の日本はこの映画が描いている世代断絶が大きな問題になっていたのではないか。その当時は世界的に政治的変革の時ではあった。しかし日本では、「仲人によって身近な人とお見合いで結婚する」というそれまで絶対的な結婚の原則が崩れかけてきたのがこの70年代だったのである。それまで家柄の釣り合いだけで考慮していた結婚相手も、高度経済成長の中で、「経済力」という新しい要素も加わったし、女性も自分が好きな人と結婚したいと望むようになった。要するに、親も「家柄」「経済力」「愛情」という三つの矛盾するかもしれない条件の中で迷い、「経済力」とも関連する「学歴」と「職業」という考慮も入ってくるし、「愛情」に関する「外見」や「人柄」への考慮も入ってくる。親はその中で何が一番大切なのかを選ぶ確固たる基準がなかった。「高学歴だが低収入」と「すごい学歴ではないがそこそこの金持ち」のどちらを選ぶかとか、「家柄の低い成金」と「衰退した良家の子弟」のどちらが価値があるのかとか、その場その場であちらを選び、こちらを選びという感じで、全くこの映画の父テヴィエと同じである。結局長女は、仲人が押し付けようとした「金持ちだが卑しい職業とみなされていた肉屋の年老いた男」より、自分が好きな貧しい若い男と結婚する。次女は村で一番身分が高い聖職者の息子に憧れるが、結局教育を受けた自分の家庭教師である青年に心ひかれ、彼が革命運動の罪でシベリアに流刑になると彼と行動を共にして、シベリアに流れて行く。三女はユダヤ人ではない男と駆け落ちをして、ギリシャ正教の教会で式を挙げてしまう。長女次女の行動はそれなりの理由をつけて許したテヴィエも、三女の結婚だけは許すことができないのである。日本では混乱した結婚相手の条件も現在では「三高」(高身長、高学歴、高収入)に簡便化しているようだが、50年前の社会的過渡期ではそれほど単純ではなかったのである。また現在では、「お見合い結婚制度」などもう死んでおり、それがあったということも知らない世代がいるのではないだろうか。

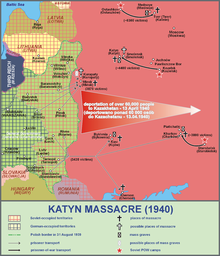

もう一つのテーマは、ミュージカル・映画化で加えられた、帝政ロシア末期におけるユダヤ人への迫害である。ユダヤ人への迫害はロシア語でポグロムといわれる。これは誰が行ったと特定されるものでなく、その時その時で不満を持った人々が一揆や反乱を起こした際にユダヤ人が巻き添えで襲撃されたこともあるし、1881年にアレクサンドル2世が暗殺されると、ロシアで反ユダヤ主義のポグロムが起こったりもした。『戦艦ポチョムキン』でも当時の根強い反ユダヤ人主義が見てとれる。このポグロムは、帝政ロシア政府は社会的な不満の解決をユダヤ人排斥主義に誘導したので助長されることになり、1903年から1906年にかけて激化し、ユダヤ人の海外逃亡が続いた。この映画の原作者ショーレム・アレイヘムも1905年にアメリカに亡命している。映画監督の スティーブン・スピルバーグの一族もウクライナのユダヤ人であったが、第一次世界大戦が始まる前にアメリカに移住している。たぶん、ショーレム・アレイヘムもスティーブン・スピルバーグの祖先も同じ時期に同じ理由でアメリカに移住してきたのだろう。

『牛乳屋テヴィエ』がミュージカル化で『屋根の上のバイオリン弾き』という魅力的な題名に変わっているのは、ユダヤ人の画家シャガールの絵に触発されたと言われている。ローマ帝政期にローマ皇帝ネロによるユダヤ人の大虐殺があった時、逃げまどう群衆の中で、ひとり屋根の上でバイオリンを弾く男がいたという故事を描いたシャガールの絵にちなんでこの題名が付けられたという。マルク・シャガールは1887年、ロシア帝国領であったベラルーシ(ウクライナの北隣)に生まれた。彼は1922年にフランスに移るが、1941年にはナチスの迫害を避けてアメリカに移住した。結局彼は第二次世界大戦後フランスに戻り、その地でフランス人として暮らし、その一生を終えるのだが。『牛乳屋テヴィエ』が『屋根の上のバイオリン弾き』と変わったとき、この原作にもっと社会的な要素が加えられた。

『牛乳屋テヴィエ』がミュージカル化で『屋根の上のバイオリン弾き』という魅力的な題名に変わっているのは、ユダヤ人の画家シャガールの絵に触発されたと言われている。ローマ帝政期にローマ皇帝ネロによるユダヤ人の大虐殺があった時、逃げまどう群衆の中で、ひとり屋根の上でバイオリンを弾く男がいたという故事を描いたシャガールの絵にちなんでこの題名が付けられたという。マルク・シャガールは1887年、ロシア帝国領であったベラルーシ(ウクライナの北隣)に生まれた。彼は1922年にフランスに移るが、1941年にはナチスの迫害を避けてアメリカに移住した。結局彼は第二次世界大戦後フランスに戻り、その地でフランス人として暮らし、その一生を終えるのだが。『牛乳屋テヴィエ』が『屋根の上のバイオリン弾き』と変わったとき、この原作にもっと社会的な要素が加えられた。

この映画の魅力はもちろん、その美しい音楽(「サンライズサンセット」などの名曲)やロシアの当時のユダヤ人の共同体の生活を見事に再現したシネマトグラフィーであろう。ノーマン・ジュイソンは映画会社から予算の関係上アメリカでロケをしてほしいと依頼されたが、厳しい予算にも拘わらず当時の雰囲気を残すユーゴスラビアでロケをすることを選んだと言う。しかし最大の魅力は世界情勢につれて移って行く価値観の違いにも拘わらず、それを受け入れつつもなお変わらず伝統の価値を保っていくテヴィエの生き方であろう。それは、コミュニティーで助け合い、同時に何が起こっても父として、家長として家族を守るという決意である。何百年も宗教の違いを超えて地域のコミュニティーの中で平和に生きてきた人々、助け合いの伝統はそんな安心感を基盤にして育ち、受け継がれて来たのである。テヴィエが生きたのは、不幸にもそんな伝統が覆されるような政治的変革の時代であった。善き人の心にある豊かな伝統が時代に踏みにじられるのが哀しいのである。

この映画の魅力はもちろん、その美しい音楽(「サンライズサンセット」などの名曲)やロシアの当時のユダヤ人の共同体の生活を見事に再現したシネマトグラフィーであろう。ノーマン・ジュイソンは映画会社から予算の関係上アメリカでロケをしてほしいと依頼されたが、厳しい予算にも拘わらず当時の雰囲気を残すユーゴスラビアでロケをすることを選んだと言う。しかし最大の魅力は世界情勢につれて移って行く価値観の違いにも拘わらず、それを受け入れつつもなお変わらず伝統の価値を保っていくテヴィエの生き方であろう。それは、コミュニティーで助け合い、同時に何が起こっても父として、家長として家族を守るという決意である。何百年も宗教の違いを超えて地域のコミュニティーの中で平和に生きてきた人々、助け合いの伝統はそんな安心感を基盤にして育ち、受け継がれて来たのである。テヴィエが生きたのは、不幸にもそんな伝統が覆されるような政治的変革の時代であった。善き人の心にある豊かな伝統が時代に踏みにじられるのが哀しいのである。