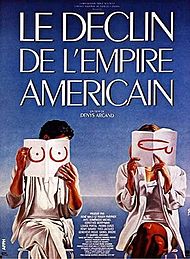

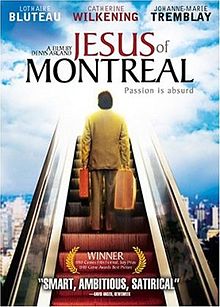

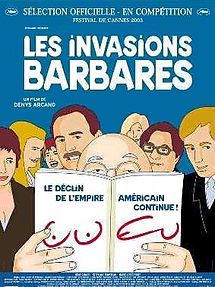

『モントリオールのジーザス』は、『アメリカ帝国の滅亡』や『みなさん、さようなら』を監督したドゥニ・アルカン監督の作品で、この三つを一緒にして彼の三部作とも言われている。『モントリオールのジーザス』はカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞しているものの、アカデミー賞外国語映画賞候補になった『アメリカ帝国の滅亡』やアカデミー賞を受賞した『みなさん、さようなら』に比べると日本での知名度は今一歩で、DVDの入手も困難になっていると聞く。三作とも非常に佳品なのだが、私の好みでは『モントリオールのジーザス』が頭一つ抜きんでている感じである。キリスト教を知的に解釈して、魅力的な登場人物がユーモラスに愛を語っているし、ストーリー展開も面白く、映画自体も芸術的である。結構日本人の感性にふんわりと訴えるものがあるような気がするのだが。

『モントリオールのジーザス』は、『アメリカ帝国の滅亡』や『みなさん、さようなら』を監督したドゥニ・アルカン監督の作品で、この三つを一緒にして彼の三部作とも言われている。『モントリオールのジーザス』はカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞しているものの、アカデミー賞外国語映画賞候補になった『アメリカ帝国の滅亡』やアカデミー賞を受賞した『みなさん、さようなら』に比べると日本での知名度は今一歩で、DVDの入手も困難になっていると聞く。三作とも非常に佳品なのだが、私の好みでは『モントリオールのジーザス』が頭一つ抜きんでている感じである。キリスト教を知的に解釈して、魅力的な登場人物がユーモラスに愛を語っているし、ストーリー展開も面白く、映画自体も芸術的である。結構日本人の感性にふんわりと訴えるものがあるような気がするのだが。

モントリオールに代表されるケベックはカナダの中でも特殊な存在である。もともとフランス領であるから、現在でも公用語は英語と仏語であり、宗教はカトリックである。カナダ連邦政府に対する反発が強く、選挙で独自の社会主義体制を確立した。最近まで結構暴力的な反カナダ独立運動があったし、現在でもケベック独立派と中央政府残留派がけっこう同じくらいの勢力で拮抗している。私の友人のケベック人の弁護士さんも、彼が小さい頃は自分の近所は貧しくて暴動が結構起こっていたと言っていた。

ドゥニ・アルカンに代表されるケベックの知識人は、まずカトリックの影響から抜け出す精神的革命を行い、その革命の支えとしてマルクス主義を選んだ。しかし、彼らも次第にマルクス主義に幻滅を感じる始める。その幻滅は『みなさん、さようなら』に出てくる社会主義の精神で経営されていて、官僚主義で病人を助けることは二の次で、病人が常に廊下に溢れている病院に象徴されている。

『モントリオールのジーザス』は、キリスト教という宗教団体の権威に対する批判であが、そのトーンは非常にスマートでなおかつ爽やかで愛らしさに満ちている。映画の中で二本劇中劇があり、劇中劇の量は映画の全体量の三分の一くらいである。最初の劇中劇があまりにも馬鹿馬鹿しく退屈なので映画を見ることをやめようとしてしまったくらいだが、このつまらなさは、つまらない芸術作品を作って「どうだ、お前にこのすごさがわかるか」と傲慢に笑う一部のあまり才能のない芸術家へのドゥニ・アルカンなりの批判だと理解したい。二本目の劇中劇は非常に美しく、思わず引き込まれてしまった。

この映画は、才能に溢れた、しかしメイン・ストリームの商業主義に興味がなく、アンダー・グランドの演劇活動をしている俳優のダニエルが、大きなカトリック教会の神父からジーザスの生涯を描く演劇を教会で演じてほしいと頼まれたことから始まる。神父は「好きなようにやってくれればいいから」と非常に協力的で物分りがよさそうで優しそうな人である。ダニエルは、自分の演劇学校の先輩でホームレスのシェルターで働いている女性、ポルノ映画の吹き替えをしている男優、気難しそうで自分の気に入った作品にしか出ない男優、体を売り物にする安っぽいコマーシャルに出ていて「演技なんかできるわけがない」と軽蔑されている若い女優をリクルートして、すばらしい舞台を作ってしまい、聴衆や批評家から絶賛される。彼に協力した俳優たちも自分たちがこれほどの才能があるということに初めて気づいて、興奮し幸福に浸る。

しかし、ダニエルのジーザスの解釈が、「ローマ人の兵士とマリアの間に生まれた、心が強く優しい男」であるというところから神父はカトリック教会の上司から圧力がかかり、自分の地位が危うくなるのではないかと心配し、その劇の続演を中止しようとする。その中で、一見まともに見える神父の俗物性がどんどん明らかになっていく。映画は、劇をやめさせようとする教会側とそれに反対する観衆の間に起こった暴動が悲劇に続いて行く中で幕が閉じる。

ダニエルは、ジーザスが現代に生まれていたらどんな人間だったか、ということの象徴であるだろう。冒頭のつまらない芸中劇に出演した俳優が、自分が誉めそやされている時にダニエルを指差し「私より優れた俳優がそこにいる」と言うのは、洗礼者ヨハネがジーザスの到来を預言したことを思わせる。4人の俳優たちが自分の仕事を投げ打ってダニエルに協力したのは、当時の信者たちが自分の所有物を捨ててジーザスのもとに走ったのに似ている。特に「お前の演技力は尻だけ」と軽蔑されていたコマーシャル専門の女優が、自分を尊敬を持って扱ってくれたダニエルに絶対の愛を捧げるのは、マグダラのマリアを思わせる。ダニエルの死んだ瞬間の姿は十字架に架けられたジーザスそのものである。ジーザスが起こした、死人を蘇らせたり盲目の人間に視力を与えたりという奇跡もダニエルの死後実際に起こる。また有能な弁護士がダニエルの死後、ダニエルに従った二人の男優に接近して「ダニエルの偉業を伝える劇団を作ろう」と話しかける場面がある。この二人の男優はジーザスの使徒たとえばパウロやペテロの象徴であろう。「商業主義ではなく、ダニエルが目指した聴衆との直接の交流のある劇団ならやってもいい」と答える二人はジーザスの心を受け継いで行こうと謙虚な心を表しているが、彼らの目の中には「まんざらでもないな」と光るものが一条ある。これは、謙虚な気持ちで出発したキリスト教会がその後ローマ帝国からの公認と共に大きな政治的団体に堕落していったキリスト教会を予兆させるものであろうか。

とにかく、面白く心に響く映画だった。最初の2分で映画を見るのをやめないでよかった・・・

1986年に『アメリカ帝国の滅亡』を作成して17年経った2003年に、 ドゥニ・アルカン監督はその続編として『みなさん、さようなら』を作成した。ドミニク学部長を中心として展開した

1986年に『アメリカ帝国の滅亡』を作成して17年経った2003年に、 ドゥニ・アルカン監督はその続編として『みなさん、さようなら』を作成した。ドミニク学部長を中心として展開した