トルコという国名を知っていてもそこから来た人、そこに住む人と直接会った経験のある人は意外と少ないかもしれない。私は運よく何人かのトルコ人と友達になることができた。彼らにより、私なりのトルコという国に対するイメージができたような気がする。

トルコという国名を知っていてもそこから来た人、そこに住む人と直接会った経験のある人は意外と少ないかもしれない。私は運よく何人かのトルコ人と友達になることができた。彼らにより、私なりのトルコという国に対するイメージができたような気がする。

トルコ人は非常に親日的である。実際に日本人に会ったことのない若い子でも、親とかメディアとか社会一般から日本人は立派な民族だと教えられている。欧米人は日本人と’中国人の区別がつかない人が大半だが、実際に日本人に会ったトルコ人は「中国人と日本人の区別はすぐつく」という。日本人はトルコ人はイスラムやアラブの文化圏だと思い勝ちだが、彼らにとって一番文化的に近い国はギリシャである。「ヨーロッパやアメリカの人間はギリシャ人を古代文化の創設者として尊敬するが、僕たちは野蛮なイスラム人だと下に見ている」という不満も聞いた。国民はイスラム教徒が大部分だが、圧倒的多数のトルコ国民にとってイスラム教はもはや生活の中での大きな役割を占めていない。むしろ、一部の狂信的イスラム教者が台頭して政治をコントロールするようになるのを恐れている。

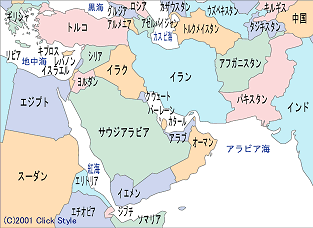

イラン、イラク、シリアといった国に隣接するので、そのへんは賢くこれらの国を刺激しないように友好的な態度を保つ努力をしているが、やはりトルコとしてはヨーロッパやアメリカと仲良くして、彼らの基準で生きていきたいというのが本音ではないだろうか。トルコはイランと共にイスラム圏の中でアラビア語を第一言語にしない数少ない国なのである。

既に経済的・政治的にもヨーロッパの一員として積極的に参加し、コペンハーゲン基準ではヨーロッパに分類されている。トルコ政府の公式見解では自国をヨーロッパの国としており、サッカー協会やオリンピック委員会などではヨーロッパの統一団体に属し、NATO、欧州評議会、西欧同盟、南東欧協力プロセス、南東欧協力イニシアティヴ、欧州安全保障協力機構など諸々のヨーロッパの地域機関に加盟しており、ヘルシンキ宣言にも署名し、現在欧州連合(EU)へ加盟申請中である。数年前にトルコ人の友人との間でトルコのEU申請が話題になったが、ヨーロッパ人の間ではやはり、イスラム国家ということでトルコへの警戒心が非常に強く、簡単にどんどんEU加盟をゆるされる東欧の国とは待遇が違うとこぼしていた。今イスタンブールが東京と共に2020年のオリンピック開催地の最終候補地に残っている。これはトルコ人がトルコが美しく立派な国家であることを示す絶好の機会であるはずなのだが、どうも隣国のシリアの不穏な動きがマイナスに働きそうで、残念である。実際に現時点では、シリアの行動を認めないトルコはシリア国境で局地的にシリアと小競り合いが起こっている。これはトルコの求めるものではないであろうに。

既に経済的・政治的にもヨーロッパの一員として積極的に参加し、コペンハーゲン基準ではヨーロッパに分類されている。トルコ政府の公式見解では自国をヨーロッパの国としており、サッカー協会やオリンピック委員会などではヨーロッパの統一団体に属し、NATO、欧州評議会、西欧同盟、南東欧協力プロセス、南東欧協力イニシアティヴ、欧州安全保障協力機構など諸々のヨーロッパの地域機関に加盟しており、ヘルシンキ宣言にも署名し、現在欧州連合(EU)へ加盟申請中である。数年前にトルコ人の友人との間でトルコのEU申請が話題になったが、ヨーロッパ人の間ではやはり、イスラム国家ということでトルコへの警戒心が非常に強く、簡単にどんどんEU加盟をゆるされる東欧の国とは待遇が違うとこぼしていた。今イスタンブールが東京と共に2020年のオリンピック開催地の最終候補地に残っている。これはトルコ人がトルコが美しく立派な国家であることを示す絶好の機会であるはずなのだが、どうも隣国のシリアの不穏な動きがマイナスに働きそうで、残念である。実際に現時点では、シリアの行動を認めないトルコはシリア国境で局地的にシリアと小競り合いが起こっている。これはトルコの求めるものではないであろうに。

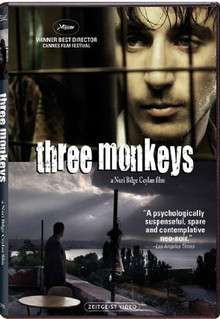

このThree Monkeysを作成したヌリ・ビルゲ・ジェイランはトルコを代表する監督であり、過去何作もベルリン国際映画祭賞やカンヌ国際映画祭グランプリを受賞している。特にこのThree Monkeysはカンヌ国際映画祭 監督賞も受賞しているという国際的なスーパースターであるが、その作品はすべて日本未公開であるのが非常に残念である。また監督自身も50代半ばにしてなかなかの美男子であり、日本に招いたら人気を呼びそうなのだが。

このThree Monkeysを作成したヌリ・ビルゲ・ジェイランはトルコを代表する監督であり、過去何作もベルリン国際映画祭賞やカンヌ国際映画祭グランプリを受賞している。特にこのThree Monkeysはカンヌ国際映画祭 監督賞も受賞しているという国際的なスーパースターであるが、その作品はすべて日本未公開であるのが非常に残念である。また監督自身も50代半ばにしてなかなかの美男子であり、日本に招いたら人気を呼びそうなのだが。

政治家セルヴェットは選挙運動に疲れて車を運転中に誤って通行人をひき逃げしてしまう。スキャンダルを恐れた彼は、自分のもとで働く運転手のエユップを言いくるめて、金銭を見返りにセルヴェットの起こしたひき逃げ事件の罪を押し付け、エユップは刑務所に入ることになった。エユップが刑務所に入っている間に彼の妻ハジェルはセルヴェットと親密な関係になってしまう。この情事は息子に感づかれてしまい、またハジェルがセルヴェットとの関係に本気になってしまったことで、彼らの人生が恐ろしい方向に歪んでしまうというのがThree Monkeysのあらすじである。

この映画を見て面白いと思ったのは、この映画は非常にウェットである。欧米の映画で見慣れているような、動物的なカラッとした暴力的なところが全くない。家庭の危機を描いているのに登場人物が声を荒らげたり暴力を振るったりすることもない。皆何か心の中で感情を抑えて悲しそうなのである。また皆それなりに不幸なのだが、それは自分の愚かな選択の積み重ねであり、誰1人として建設的な解決策を出そうとしていない。「悲しいの?みんなあなたのせいでしょう」と声をかけたくなるのである。携帯電話の着信の音楽も悲しげである。何故か日本の演歌に似ている。演歌の源泉は韓国だとよく言われるが、遠い源泉は案外トルコじゃないのかと思ったりもする。とにかくウェットで悲しいトーンが最初から最後まで漂う。この監督が欧米に人気があるのは、この哀調が非常にユニークだからだろう。それは欧米人が日本に感じるものと似ているのだろうが、この映画はもっと鬱々と悲しい。

もう一つヌリ・ビルゲ・ジェイランの名声を生んだのはその画像の美しさであろう。映画は大部分がイスタンブールのはずれの貧しい地域の貧しいアパートを撮っているのだが、そのシネマトグラフィーが恐ろしく美しい。これは実際に見てもらわないとわかってもらえないだろう。日本未公開というのは重ね重ね残念である。

特筆するほどの内容もなく淡々とした語りの映画であったが、ヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督の作品をもっと見てみたいと思った。不思議な魅力があるのである。