Category Archives: 1960s

[映画] グローリー/明日への行進 (2014年)

[映画] 招かれざる客 Guess Who’s Coming to Dinner (1967年)

サンフランシスコでリベラルな新聞社を経営するマット・ドレイトン(スペンサー・トレーシー)は、妻クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)と娘ジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ヘップバーンの実際の姪であるキャサリン・ホーン)を心から愛し、娘には人種差別をしないことを教えて育てた。ジョーイはハワイに旅行中に黒人のジョン・プレンティス(シドニー・ポワチエ)と知り合い、恋に落ち結婚を誓い合う。ジョーイとジョンは自分たちの決意を報告するためにサンフランシスコの両親の家を訪ねるが、リベラルで人種差別に反対する両親ですら、その結婚はすぐには受け入れられないものだった。母は、最高に優秀で美男子で完璧な紳士であるジョンに惹かれ彼を受け入れようとするが、父はその気持ちにはなれず、彼は自分の娘の結婚に際して、自分の人生信条を試されるのであった。ジョンは夕食を四人で取ったあと、ニューヨークに発つ予定である。彼は、両親は絶対に結婚を喜んでくれると有頂天になっているジョーイとは違い、現実の人種差別の厳しさを知っているので、両親が100%賛成してくれない限りはこの結婚を諦めるとマットに告げる。マットは夕食までの数時間に自分が結婚に賛成か反対かを二人に告げなくてはならなくなる。おまけに息子が白人の女性と婚約したことを知らず、二人を祝福するためにジョンの両親もロサンジェルスから飛んできて夕食に参加することになった。

サンフランシスコでリベラルな新聞社を経営するマット・ドレイトン(スペンサー・トレーシー)は、妻クリスティ(キャサリン・ヘップバーン)と娘ジョーイ・ドレイトン(キャサリン・ヘップバーンの実際の姪であるキャサリン・ホーン)を心から愛し、娘には人種差別をしないことを教えて育てた。ジョーイはハワイに旅行中に黒人のジョン・プレンティス(シドニー・ポワチエ)と知り合い、恋に落ち結婚を誓い合う。ジョーイとジョンは自分たちの決意を報告するためにサンフランシスコの両親の家を訪ねるが、リベラルで人種差別に反対する両親ですら、その結婚はすぐには受け入れられないものだった。母は、最高に優秀で美男子で完璧な紳士であるジョンに惹かれ彼を受け入れようとするが、父はその気持ちにはなれず、彼は自分の娘の結婚に際して、自分の人生信条を試されるのであった。ジョンは夕食を四人で取ったあと、ニューヨークに発つ予定である。彼は、両親は絶対に結婚を喜んでくれると有頂天になっているジョーイとは違い、現実の人種差別の厳しさを知っているので、両親が100%賛成してくれない限りはこの結婚を諦めるとマットに告げる。マットは夕食までの数時間に自分が結婚に賛成か反対かを二人に告げなくてはならなくなる。おまけに息子が白人の女性と婚約したことを知らず、二人を祝福するためにジョンの両親もロサンジェルスから飛んできて夕食に参加することになった。

招かれざる客・・・この映画の邦題はたしかにカッコいいが、映画の本質をある意味で曲げている悪い訳であると私は思う。両親の親友で良き相談相手でもあるライアン司教がジョーイとジョンの決断を知り、祝福する。そして自分もその夕食に参加したいと申し出、ジョーイが幸せ一杯で料理人に告げに行った時の「ねえ、ねえ、誰が夕食に来て下さるか知っている?ライアン司教よ。もう一人分お食事の追加、お願いします」という言葉によっている。要するに、夕食に来た客は皆きちんと招待されているのであるから、「こっちが招待していないのに、嫌な客が来てしまった」という意味を表す「招かれざる客」という題名は完全に間違っているのである。端的に言えば、この日の夕食に来た人はドレイトン夫妻の信条(人種差別は許されない)により、正式に招かれた客ばかりなのである。もしドレイトン夫妻が娘に「黒人を人間としてみるな、あいつらは人間ではないのだから」と教えていたら、ジョーイはジョンと話もしなかったであろうし、心を開かないから彼と恋に落ちることもなかったであろう。つまり、ドレイトン夫妻の人生態度がジョンと、ひいては彼の幸福を願う両親とライアン司教を招いたのである。この夕食はドレイトン夫妻にとって予測し得ないイベントであったことには間違いないが、彼らの人生観の延長にあったことは確かであろう。映画の原題”Guess Who’s Coming to Dinner”はその”not probable but possible”の人生の妙を描いている。ドレイトン夫妻が人種差別を否定した瞬間に、稀ではあるがこういうことが起こるのは可能だったのである。

これはもちろん筋金入りの社会派のスタンリー・クレイマー監督(『ニュルンベルグ裁判』)の製作、監督であるから、1960年代のアメリカ社会での最大の社会問題である人種差別にがっぷり取り組んだ作品には間違いない。信じられないかもしれないが、この映画が作成された1967年はアメリカ合衆国の17州で、異人種の結婚が厳禁されており、違反者は犯罪者として投獄されていたのである。その中でこの映画を作ったスタンリー・クレイマーの勇気恐るべしである。しかし、この映画が単なる教条主義的な政治主張のプロパガンダではなく、良質の人間ドラマになっているのは、「人種差別反対」という主張ではなく、生きていく上での叡智という普遍的なものを描いていることである。

一つは夫婦の愛である。ジョーイとジョンの両親は、愛し合って結婚したが、30年以上経った今でも思いやりと理解と信頼を保ち続けている。これがなかったらジョーイとジョンは単に若さで跳ね上がっているだけで、「今は楽しいけど、この興奮がいつまで続くの?」と聴衆に思わせてしまうだろう。両親が強い愛を保って生きているところに、若いカップルの将来に対する安心感が生まれる。実生活でもパートナーであったスペンサー・トレーシーとキャサリン・ヘップバーンの愛情がスクリーンにも溢れ出てくるようである。

次に親子の愛である。これが非常に深くて面白い。一つは、子供というのは親の生き様をそのまま表すものであるというのは、ジョーイによって示されている。しかしそれ以上に興味深いのは、ジョンの言葉である。ジョンの親は「俺は毎日重い荷物を何マイルも何マイルも運んで、本当に苦労してお前を育てた。お前は俺に借りがあるんだ」とジョンに言うが、ジョンは「お父さん、僕はあなたに借りはありません。僕はもし自分の子供が生まれた場合には、その子を立派に育てる義務があるんです。」とはっきり述べる。「親は苦労して子供を育てるのだから、子供は親の言うことを聞いて当たり前、親の面倒を見るのが当たり前」というのが人間社会の一般論かもしれないが、私はジョンの言葉に納得である。人間は親は選べないが、子供を作るかどうかは、自分で選べるから、親は子を選べるのである。その自分の決心で選んだ子供に対しては、自分ができるだけのことをしてやり、子供から見返りを求めないというのが、究極の愛だろう。人間は代償を期待せず次の世代を育てるのに専心すべきである。しかし、面白いもので、そのようにして育てた子供は、親が頼まなくても無償の愛を返してくれるものなのである。

最後は、生きていくのに誰の同意もいらないということである。周りが同意してくれれば確かに人生は楽になるが、同意してくれなくても、そのハードルの高さ、厳しさをきちんとわかれば同意を得ることを人生の最大のプライオリティーにせず、自分の力で人生を切り抜けていけというメッセージである。映画の最後でマットは述べる。「ただ、これから多くの人たちの反感と嫌悪が君たちを待ち受ける。永久にそれを乗り越えていかねばならん。だが、互いの絆を強くし、決して負けるな!」

映画は5時間ほどの間に起こったことを2時間で語る。まるで『真昼の決闘』のような濃縮された濃い内容であり、また俳優陣の演技も素晴らしい。キャサリン・ヘップバーンは眼だけで「驚愕」「失望」「諦め」「決意」「理解」「応援」「幸せ」のすべての感情を表現するという、その“眼力演技”は驚異的ではあるが、それ以上にすごいのがスペンサー・トレーシー。終始分厚い眼がねをかけているので“眼力”も発揮できず、何一つ劇的な演技をしていないのに、彼の心の動きの一つ一つが伝わってくるのが、ちょっと恐ろしいくらいである。この映画はスペンサー・トレーシーの遺作となり、またキャサリン・ヘップバーンはこの映画で彼女の二度目のオスカーを手にした。

最初に、1967年に全米で17の州が異人種による結婚を違法にしていたと述べたが、この映画が上映された時期と前後して、黒人の女性と結婚した罪で投獄されていたバージニア州のリチャード・ラビングの訴訟が連邦最高裁で裁かれ、異人種による結婚を禁止する法律は憲法違反であるという判決が出て、アメリカでの異人種による結婚は最終的に全国で合法となったのである。1865年にアメリカ合衆国憲法第13修正が承認されたため、奴隷たちの解放は公式に確立されてから102年後のことであった。

[映画] 火の馬 Shadows of Forgotten Ancestors (1964年)

嘗て、名作と謳われ欧米で数々の賞を受賞したこの映画が、すでに忘れられDVDの入手も困難になっている。嘗て国際的な巨匠と言われたこの映画の監督セルゲイ・パラジャーノフも忘れられかけている感がある。この映画は作成当時は、親友のアンドレイ・タルコフスキー監督(『僕の村は戦場だった』)と並ぶ斬新な手法で観る者を驚かせた。しかしその斬新な手法が各国の後輩監督に学習・模倣されて多用されたので、今日から見るとその新しさの価値がわかりにくいこと、ソ連でのこの映画の評判が悪かったこと、またセルゲイ・パラジャーノフがソ連の政権下での政治的抑圧で葬られた犠牲者の一人であったこともその原因であろう。

嘗て、名作と謳われ欧米で数々の賞を受賞したこの映画が、すでに忘れられDVDの入手も困難になっている。嘗て国際的な巨匠と言われたこの映画の監督セルゲイ・パラジャーノフも忘れられかけている感がある。この映画は作成当時は、親友のアンドレイ・タルコフスキー監督(『僕の村は戦場だった』)と並ぶ斬新な手法で観る者を驚かせた。しかしその斬新な手法が各国の後輩監督に学習・模倣されて多用されたので、今日から見るとその新しさの価値がわかりにくいこと、ソ連でのこの映画の評判が悪かったこと、またセルゲイ・パラジャーノフがソ連の政権下での政治的抑圧で葬られた犠牲者の一人であったこともその原因であろう。

セルゲイ・パラジャーノフはジョージア(日本ではロシア風にルジアと呼ばれることが多いが、ジョージア政府は英語風にジョージアと呼ばれることを国際的に要求している)に1924年に生まれ、モスクワの国立映画大学で映画製作を学んだ。彼は人種的にはアルメニア人である。

ジョージアは黒海とカスピ海を繋いで走るコーカサス山脈の南麓にあり、北側にロシア、南側にトルコ、アルメニア、アゼルバイジャンと隣接する。古来より数多くの民族が行き交う交通の要所であり、ロシアの南下政策の要点として重要視され、1783年のギオルギエフスク条約により、ジョージア東部はロシア帝国の保護領となった。ジョージアは敬虔なギリシャ正教の国で、ロシアの南下を恐れるトルコやペルシャなどのイスラム国がジョージアに侵攻してくるのを防ぐためにロシアの援助が必要であった。つまり、ロシアに頼るのは、ムスリムの勢力と共存するコーカサス地方において、ムスリムを推す南部のペルシアやトルコの脅威から身を守るために必要な決断でもあったのだ。1801年には内戦をきっかけにジョージアはロシアに併合された。その後1832年にジョージアの貴族がロシアの支配を覆す企みを起こしたがロシア側に鎮圧された。ロシア革命の勃発に際して、ジョージアはロシアからの独立を宣言するが、ソ連により鎮圧され、ジョージアはソ連の一共和国となった。スターリンがジョージア出身ということもあり、ジョージアは1991年に独立宣言をするまでは、ソ連中枢部に対して比較的従順な態度を取り、ソ連の問題児とはみなされていなかった。

セルゲイ・パラジャーノフはウクライナ人の女性と結婚しウクライナを中心に芸術活動を続けるが、次第にその前衛的な作風が反体制的とみなされ、ソ連社会主義政権からの弾圧を受けるようになった。ソ連では、社会主義リアリズムの手法を取り、なおかつ社会主義を礼賛する映画のみが許されており、セルゲイ・パラジャーノフのような前衛的でシュールレアリスムな映画は退廃的で何かを隠している危険な映画だと見なされたのである。この『火の馬』は世界的な絶賛を浴びたが、ソ連内では不評であった。セルゲイ・パラジャーノフは次第に政府当局から弾圧され、1974年には同性愛の罪で投獄されるに至った。彼の投獄に対して、フェデリコ・フェリーニ、ロベルト・ロッセリーニ、ルキノ・ヴィスコンティ、フランソワ・トリュフォー、ジャン=リュック・ゴダールといったヨーロッパ中の映画人が抗議運動を展開して、彼は3年後には釈放されたが、その後もソ連当局の執拗な弾圧を受け、映画を作製することも不可能になった。こういった過酷な状況の中、彼はその後、アルメニアに移住することになった。

『火の馬』の原作はムィハーイロ・コツュブィーンシクィイによる『忘れられた祖先の影』である。ムィハーイロ・コツュブィーンシクィイは、1864年、当時ロシア支配下であったウクライナに生まれたウクライナ人であり、ロシア帝国の下でウクライナ文化が厳しく弾圧された時代にウクライナの伝統文化に基づいた文学運動を行った。当時西ウクライナはオーストリア・ハンガリー帝国の支配下にあり、そこではロシアよりもウクライナ文化活動が許されていたので、彼は西ウクライナを中心に本を出版した。セルゲイ・パラジャーノフ監督はウクライナ人ではなかったが、ウクライナ文学復興運動に身を奉げたムィハーイロ・コツュブィーンシクィイと自分との間に何か共通するものを感じたのであろう。

『火の馬』は西ウクライナの山岳民族の少年が自分の親を殺したライバルの家の娘と恋に陥る、ウクライナ版『ロメオとジュリエット』的物語である。当時のソ連では厳禁されていたギリシャ宗教の信仰を生き生きとした色彩で描き、宗教が人々の生活の規範であり、人々は精霊のような超自然的現象を恐れて生きていることを示唆している。これだけでも、いかなる宗教をも禁止した(しかしマルクス主義という思想に固執した)社会主義当局の神経を逆撫でするに十分であっただろう。ましてや、コサック兵の反抗などで常にロシアを脅かして来、ソ連の成立に伴い独立を企てた憎たらしいウクライナ民族を描く映画など、もってのほかであっただろう。

現在のウクライナがある地域にはキエフ大公国があったが、それは13世紀にモンゴル帝国に滅ぼされた。その後この地域は北方のリトアニア大公国や西方のポーランド王国に属していたが、次第にコサックと呼ばれる軍人共同体が発展し、外国勢力の支配に抵抗するようになった。しかし1667年のアンドルソヴォ条約により、西ウクライナはポーランド、後にオーストリア・ハンガリー帝国の支配下に、東ウクライナはロシアの支配下に置かれ、ウクライナは分割された。第一次世界大戦でロシア帝国とオーストリア・ハンガリー帝国が倒れたのに乗じて、西ウクライナに住んでいたウクライナ人は西ウクライナ人民共和国の独立を宣言し、それに反対するポーランドとの間でウクライナ・ポーランド戦争が始まった。ポーランド側はフランス・イギリス・ルーマニア・ハンガリーの支持があった。それに対して西ウクライナは東のウクライナ人民共和国に援助を求めた。しかし、ウクライナ人民共和国の政府はソビエトの赤軍と戦っていたので援軍を派遣することができず、結局西ウクライナはポーランドに占領され、西ウクライナ人民共和国は滅亡した。

東のウクライナ人民共和国はソ連の支配下に置かれたが、レーニン、スターリンに率いられたソ連はウクライナを敵視する政策を取った。その理由の一つはウクライナが豊かな農業国であり、工場労働者を基盤とする社会主義の政策が適用できない経済機構であったことだ。ウクライナの現実に合わない社会主義農業政策を強行に応用されたことによりウクライナの農業は壊滅的打撃を受け、莫大な人数の餓死者が出た。スターリンの大粛清もウクライナから始まったのであった。

第二次世界大戦においてウクライナはドイツに近いという地理的な状況から、莫大な損害を蒙り、ソ連の中でも最大の大戦の被害者となった。ウクライナ人の間では5人に1人が戦死したといわれている。この地域の人々の戦争に対する立場も複雑で、ソ連側に加担した人間もいるし、ドイツ側に加わった人間もいた。また、反ソ反独のウクライナ蜂起軍に入隊し、ウクライナ独立のために戦った者もいたのである。ウクライナ1991は年、ソ連崩壊に伴って新たな独立国家となったが、やはり色々な面でウクライナはロシアとの関係が深い。政権も反ロシア派と親ロシア派の間で揺れ動いているのである。

[映画] 僕の村は戦場だった Ivan’s Childhood(1962年)

この映画は、ロシアの作家ヴァドミール・ボゴモロブの短編小説『イワン』を、アンドレイ・タルコフスキー監督が映画化したものである。第二次世界大戦の独ソ戦によって両親を含めた家族をすべて失って孤児となった12才の少年イワンが、ドイツに対する憎しみの中でパルチザンに、そして後に偵察兵としてソ連軍に参加し、結局ナチスに処刑されてその短い一生を終える。特にドラマティックなストーリーの展開はないのだが、少年の記憶に残る平和な日々の詩情豊かで美しい回想シーンと、少年の前に広がる戦争の厳しい現実をくっきりとしたコントラストで描いていく。

この映画は、ロシアの作家ヴァドミール・ボゴモロブの短編小説『イワン』を、アンドレイ・タルコフスキー監督が映画化したものである。第二次世界大戦の独ソ戦によって両親を含めた家族をすべて失って孤児となった12才の少年イワンが、ドイツに対する憎しみの中でパルチザンに、そして後に偵察兵としてソ連軍に参加し、結局ナチスに処刑されてその短い一生を終える。特にドラマティックなストーリーの展開はないのだが、少年の記憶に残る平和な日々の詩情豊かで美しい回想シーンと、少年の前に広がる戦争の厳しい現実をくっきりとしたコントラストで描いていく。

この映画の特徴はオブジェ(物体)の美しさである。実際の戦闘のシーンとかドイツ兵は一切出てこず、それらは線香花火のような光や銃声だけで象徴的に表現される。水、闇、光、ランプ、廃墟、沼、浜辺、井戸、馬、白樺、鳥、林檎などそれぞれのオブジェが効果的に、時には奇抜な位置で配置され、人々の動きが意外な角度から映される。

スターリンが1953年に死亡して、当時のソ連支配化の人々にようやく安らぎの心が生まれ、西側の文化がソ連に急速に流れ込んで来て、大学では新しい映画論や芸術論が紹介され、新しい世代の映画人が育ちつつあった時代にこの映画は作られた。アンドレイ・タルコフスキーもそう言った戦後の新世代の若者の一人であった。彼はアメリカかぶれと批判されるまでに、アメリカの現代文化に興味があり、ジャズに傾倒し、また当時の西側諸国での大監督と言われていたジャン=リュック・ゴダール、黒澤明、フェデリコ・フェリーニ、オーソン・ウェルズ、イングマール・ベルイマンなどを熱心に研究していたという。

この映画はストーリーや主題よりも、むしろ斬新なオブジェや撮影角度に拘っているように見受けられるが、これは当時フランスで湧き上がりつつあったヌーヴェルヴァーグ「新しい波」の影響をもろに受けているといえるだろう。ヌーヴェルヴァーグはフランスの映画評論家を中心として50年代にフランスで起こった映画運動で、既存の映画監督を「つまらない」と酷評した評論家たちが、「俺たちがもっと面白い映画を作ってやろうじゃないか」という意気込みで始めた映画創作活動であり、フランソワ・トリュフォーとジャン=リュック・ゴダールがその中心人物であった。

戦争の爪あとが厳しく残るフランスでは50年代、60年代には、戦争を起こした大人とかエスタブリッシュメントに対する反抗の姿勢が強かった。政治的には共産主義、思想的にはサルトルが率いる実存主義或いはそれに続く構造主義、映画ではヌーヴェルヴァーグ、そして多くの文化領域で新しい動きが勃興しつつあった。何と無しに退廃的な気持ち、エロティシズム、破壊的な行為、解決のない虚無的な気持ちなどが、新しいテーマであった。60年代における日本でのフランス文化の影響は多大なものがあり、日本でも「日本ヌーヴェルヴァーグ」というグループが生まれたが、その代表的な映画監督は、大島渚、篠田正浩、今村昌平、羽仁進、勅使河原宏、増村保造、そして蔵原惟繕などである。彼らは、青少年の非行、犯罪、奔放な性、社会の片隅に生きる女たち、底辺の人間たちなど、それまでの映画ではあまり対象にならなかったテーマを抉るようになり、またわかりにくい聴衆を突き放すような映画を作り、聴衆は彼らを「芸術家」とみなすようになった。

その当時は新鮮だったヌーヴェルヴァーグの映画だが、今見るとどうであろうか。その斬新さは次々と後から来る監督たちに模倣されてしまい、今では誰もが使う手法になってしまっているから、現代の聴衆にとってはどうしてヌーヴェルヴァーグの映画が革命的だといわれたのかわからないかもしれない。また現在サルトルやフランソワ・トリュフォーの名前を知っている人間がどれだけいるだろうか?現代の若者にとっては、「Sarutoru,who?」(去る取るなんて人、いたっけ?)であろうが、サルトルの名前はその響きの面白さから(猿とる)、60年代の日本でもテレビでコメディアンにギャグの一部として彼の名前が使われていたこともあるくらい、日本でも名前が知られていたのだ。今から60年前に新鮮な手法や思想を追求したというのは確かに偉大なことだと思うし、彼らの手法が現代の映画でまだメインストリームの手法として生きているということは、結局ヌーヴェルヴァーグの核心は現代まで生きていると言えるのではないだろうか。私たちは今でも「フランス映画は難解で、観る人間の心を冷たく突き放す」と一般論を述べる。現代のフランス映画はヌーヴェルヴァーグ的でないトーンが多いが、それでもやはり多くのフランス映画はヌーヴェルヴァーグの精神を基調にしている。ヌーヴェルヴァーグは戦後のフランス映画の基調を決めてしまうほどの影響力があったといえよう。

この『僕の村は戦場だった』という映画は、アンドレイ・タルコフスキーが多分意図していなかったであろう面白い問題点を結果として提起しているように思われる。

イワンは戦争孤児で、家族を殺されたことをきっかけにイノセントな少年から虚無的な少年に変わってしまう。彼が信じるものは『憎しみ』の感情だけである。もう何が起こってもこわくない。ドイツ兵は憎いが、ドイツ人だろうがロシア人だろうが、大人はもう誰も信用できない。この戦争を起こしたのは大人なのだから。

イワンは戦争孤児で、家族を殺されたことをきっかけにイノセントな少年から虚無的な少年に変わってしまう。彼が信じるものは『憎しみ』の感情だけである。もう何が起こってもこわくない。ドイツ兵は憎いが、ドイツ人だろうがロシア人だろうが、大人はもう誰も信用できない。この戦争を起こしたのは大人なのだから。

イワンは戦争で殺されたが、もし彼が生き残っていたらどんな若者になっていただろうか?もしかしたら、自分の上の世代の人間を憎む人間になっていたかもしれない。戦争の残酷な影響を受けたドイツやフランスでは50年代から60年代にかけて反体制運動が激しく巻き起こっていた。それらの中心になっていたのは、戦争時に子供だった世代であり、その世代が戦後生まれの新しい世代にエスタブリッシュメントを憎む気持ちを伝えたのだ。その未来を予感させるような、イワンを演じる少年のイノセントで幸せな笑顔から、暗い憎しみの表情への変化が非常に印象的な映画だった。

[映画] 厳重に監視された列車 Closely Watched Trains Ostře sledované vlaky (1966年)

この映画は、チェコ映画『英国王給仕人に乾杯』の原作者ボフミル・フラバルが書いた小説を、『英国王給仕人に乾杯』映画化時の監督イジー・メンツェルが映画化したもの。言い換えると、『英国王給仕人に乾杯』と『厳重に監視された列車』は同じ原作者と監督による映画である。『英国王給仕人に乾杯』のぬらりくらりした風刺とダークなブラックユーモアは共産党政権崩壊後の社会で初めて可能だったのかと思っていたが、『厳重に監視された列車』も負けず劣らずの厚顔無恥なまでの風刺悲喜劇である。これがチェコの共産政権の下で作られたことと、またイジー・メンツェルがこの映画を作った時は弱冠28歳であったということを考えると、イジー・メンツェル恐るべしとしか言いようがない。或いは、ボフミル・フラバルがすごいのかもしれない。

この映画は、チェコ映画『英国王給仕人に乾杯』の原作者ボフミル・フラバルが書いた小説を、『英国王給仕人に乾杯』映画化時の監督イジー・メンツェルが映画化したもの。言い換えると、『英国王給仕人に乾杯』と『厳重に監視された列車』は同じ原作者と監督による映画である。『英国王給仕人に乾杯』のぬらりくらりした風刺とダークなブラックユーモアは共産党政権崩壊後の社会で初めて可能だったのかと思っていたが、『厳重に監視された列車』も負けず劣らずの厚顔無恥なまでの風刺悲喜劇である。これがチェコの共産政権の下で作られたことと、またイジー・メンツェルがこの映画を作った時は弱冠28歳であったということを考えると、イジー・メンツェル恐るべしとしか言いようがない。或いは、ボフミル・フラバルがすごいのかもしれない。

イジー・メンツェルは1930年代に堰を切ったように活躍したチェコ・ヌーヴェルヴァーグと言われる若手映画作家の一人である。『厳重に監視された列車』はアカデミー賞外国語映画賞を受賞している。その受賞直後に起こった1968年のプラハの春におけるソ連軍の弾圧で多数の映画人は海外へ亡命したが、メンツェルはチェコに留まった。その後彼は1986年に『スイート・スイート・ビレッジ』で再びアカデミー外国語映画賞ノミネートされるのだが、1989年の共産政権が崩壊するまで彼にはキャリアの長いブランクがあった。

第二次大戦中のナチス・ドイツ占領下のチェコの小さな町の小さな駅で働く人々。駅長は鳩を飼うのに夢中。信号士フビチカはなぜか女にもてもてで駅長をうらやましがらせているが、それ以外の取り柄は全くない。老人の駅員はもうすっかり役立たずになっている。主人公のミロシュの祖父は催眠術師で、ドイツ軍のプラハ侵攻を催眠術で防ごうとして、ドイツ軍の戦車に潰されて死んだ。ミロシュの父は鉄道員だが早々と引退してしまったので、その代わりにミロシュが見習いとしてその駅で働き始める。ミロシュは可憐で若い車掌に密かに憧れているが、彼女の前で性的に男になることができず、それを苦にして自殺未遂までやらかしてしまう。

というわけで、他人から見たら、全く不完璧な男である男たちが駅でのらりくらりと働いているという話なのだが、実はこの時期はドイツ軍に敗北の陰が忍びよっており、またその駅を死者や武器を満載した列車が毎日通り抜けていくのだが、それはちょっと眼には全くわからないようになっている。そして何と!!!誰からみても無能だと思われているフビチカとミロシュと老駅員が重装備のドイツ軍の資財を運ぶ「厳戒輸送列車」を爆破するという英雄的なことをしでかしてしまう。しかし映画は悲しい結末で終わるのだが。

『厳重に監視された列車』は『英国王給仕人に乾杯』のように、だらしない主人公の行動に引っ張りまわされて笑っているうちに、その外側にある重い現実が浮き彫りにされるという物語である。

この映画は非常に男性の感性の映画である。男が男になるために、どんなに迷い苦労し努力するか、ということである。ミロシュにとって、性の経験をすることと、レジスタンスの行動をするということが、自分の男としての価値の証明であるかのようだ。未知の世界は怖いのだが、それを通り抜けないと男になれないと思い、その通過儀式として男は童貞を捨て、戦争に行くのだろうか、という皮肉な気持ちにさせる映画である。その通過儀式は女にはわからない道のりである。しかし女から見ると、「Relax(落ち着いて)!女はそれで男を判断したりしないわ!」と言いたくなるのではないか?女は、気弱で、戦争に行くことを拒否するが、レジスタントのパルチザンとしてとんでもないことをやってしまうミロシュに、案外心惹かれてしまうのではないか?

この映画は、無邪気さと陰謀、面白さと悲しみ、脳天気な平静さと戦争の残酷さ、イノセンスと成熟という相対立したコンセプトが常にバランスを持って話が進んでいくので、「どうなっているのか」「これからどうなるのか」「一体何が本当なのか」と聴衆を疑わせながら最後まで引っ張っていく。恐るべしである。

[映画] ニュールンベルグ裁判 Judgment at Nuremberg (1961年)

ニュールンベルグ裁判は史実である。しかしこの映画は、史実の中の歴史的なエッセンスを基に物語を作成し、冷戦下のアメリカの良心という観点から、第二次世界大戦後の世界を描こうとした試みであるといえるだろう。

ニュールンベルグ裁判は史実である。しかしこの映画は、史実の中の歴史的なエッセンスを基に物語を作成し、冷戦下のアメリカの良心という観点から、第二次世界大戦後の世界を描こうとした試みであるといえるだろう。

第二次世界大戦終了後、戦勝国である米英仏露の軍部指導者は、ドイツの戦争犯罪人を裁くためにニュルンベルクに集まった。1945年に開始された前期の裁判は戦争を導いたドイツの最高クラスの指導者を一方的に断罪し、厳しい判決が下されたが、この映画の舞台となった1948年のニュルンベルク継続裁判になると、裁判を取り巻く世界情勢が微妙に変わっていた。米英仏にとっての脅威はもはやドイツではなく、ソ連であった。ソ連軍はドイツ東部を占拠し、さらにドイツ全土の占拠を視野に置いていると思われた。米英仏はソ連がドイツを支配下に置けば、全ヨーロッパがなし崩しに共産化すると判断し、今や米英仏の関心は、ドイツ人を裁くよりドイツをソ連から守り、共産化されることを防ぐことであった。

映画はアメリカの地方裁判所の判事ヘイウッド(スペンサー・トレイシー)が、ニュルンベルク継続裁判の一つのケースの主任判事に任命され、ニュールンベルグに赴く所から始まる。彼が任命された理由は、このケースはドイツの最高クラスの法律家を裁くものであり、特に国際的に高名で敗戦当時はナチの法務大臣であったエルンスト・ヤニング博士(バート・ランカスター)が被告の一人であったので、誰もその裁判の判事になりたがらず、無名で実直なヘイウッド判事にその任務が押し付けられたのであった。

映画はアメリカの地方裁判所の判事ヘイウッド(スペンサー・トレイシー)が、ニュルンベルク継続裁判の一つのケースの主任判事に任命され、ニュールンベルグに赴く所から始まる。彼が任命された理由は、このケースはドイツの最高クラスの法律家を裁くものであり、特に国際的に高名で敗戦当時はナチの法務大臣であったエルンスト・ヤニング博士(バート・ランカスター)が被告の一人であったので、誰もその裁判の判事になりたがらず、無名で実直なヘイウッド判事にその任務が押し付けられたのであった。

ヘイウッド判事とニュルンベルクに滞在しているアメリカの軍人たちは、ドイツの伝統とその文化の奥深さに感動する。戦後の貧しさの中でも人々は美味しいビールを飲み、酒場では美しい合唱を楽しみ、ピアノやオペラの演奏に心を震わせる。人々の心は優しく、「ドイツ人は世界が信じるような獣ではない」と一人一人が証明しようとしているかのようだ。戦勝国として入って来た軍人たちは、「僕たちは、まるで美しい宮殿に土足で踏み入るボーイスカウトのようなものだな」と自嘲してしまうのである。戦争さえなければドイツはアメリカ人にとっての文化的憧れであっただろうに。そんなヘイウッド判事や、検事を勤めるローソン大佐(リチャード・ウィドマーク)に国家のトップから、裁判を早々に切り上げて、ドイツを味方につけるために厳しい判決をくださないようにという暗黙のプレッシャーがかかってくる。

ヘイウッド判事とニュルンベルクに滞在しているアメリカの軍人たちは、ドイツの伝統とその文化の奥深さに感動する。戦後の貧しさの中でも人々は美味しいビールを飲み、酒場では美しい合唱を楽しみ、ピアノやオペラの演奏に心を震わせる。人々の心は優しく、「ドイツ人は世界が信じるような獣ではない」と一人一人が証明しようとしているかのようだ。戦勝国として入って来た軍人たちは、「僕たちは、まるで美しい宮殿に土足で踏み入るボーイスカウトのようなものだな」と自嘲してしまうのである。戦争さえなければドイツはアメリカ人にとっての文化的憧れであっただろうに。そんなヘイウッド判事や、検事を勤めるローソン大佐(リチャード・ウィドマーク)に国家のトップから、裁判を早々に切り上げて、ドイツを味方につけるために厳しい判決をくださないようにという暗黙のプレッシャーがかかってくる。

ローソン大佐を迎え撃つ被告の弁護士ロルフ(この映画でアカデミー賞主演男優賞を受賞したマクシミリアン・シェル)は鋭い理論でローソン大佐の主張を次々に論破していく。ローソン大佐はユダヤ人の強制収容所を解放した自分の経験から、ユダヤ人の連行を文書の上で承認した法律学者を徹底的に裁こうとする。反対にロルフは「ドイツと独ソ不可侵条約を結んだソ連、虐殺や不法占領を行ったソ連の戦争責任はどうなのか。共産主義を抑えるためにヒットラーに同意した英国のチャーチルの戦争責任はどうなのか」と激昂する。それは、ニュールンベルグ裁判で戦勝国の横暴を黙って耐えなければならなかったドイツ人の無念を代弁していたのである。

ローソン大佐を迎え撃つ被告の弁護士ロルフ(この映画でアカデミー賞主演男優賞を受賞したマクシミリアン・シェル)は鋭い理論でローソン大佐の主張を次々に論破していく。ローソン大佐はユダヤ人の強制収容所を解放した自分の経験から、ユダヤ人の連行を文書の上で承認した法律学者を徹底的に裁こうとする。反対にロルフは「ドイツと独ソ不可侵条約を結んだソ連、虐殺や不法占領を行ったソ連の戦争責任はどうなのか。共産主義を抑えるためにヒットラーに同意した英国のチャーチルの戦争責任はどうなのか」と激昂する。それは、ニュールンベルグ裁判で戦勝国の横暴を黙って耐えなければならなかったドイツ人の無念を代弁していたのである。

裁判の最大の焦点はヤニング博士がニュルンベルク法の基で犯罪を犯したかどうかであった。ニュルンベルク法はナチが作った法律で、ユダヤ人とドイツ人の交流を犯罪として定義している。ヤニング博士は判事として、少女イレーネ・ホフマン(ジュディ・ガーランド)と交際したという罪状でユダヤ人の老人を死刑に、その罪状を否定するイレーネを偽証罪で懲役に課していたのだ。

ヘイウッド判事は人々の予測に反して被告全員に有罪判決を下し、終身刑に課した。彼は検察側は実際の犯罪が行われたことを『beyond a reasonable doubt』まで証明し、被告たちの名による執行命令の文書がない限りはこの犯罪が行われなかったから、被告たちは実際に手を下さなかったが法的な共謀者であるという理論であった。これに対し、裁判の副審を勤めた米国人の判事は弁護士ロルフの理論に同意し、被告はドイツの国家法であるニュルンベルク法に従ったまでであり、もしこの法律に従わなければ被告は国家に対する謀反の罪を犯すことになったとし、主審であるヘイウッド判事の判決に反論を加えた。

ここには英米で行われている普通法(Common Law)と独仏で行われている成文法の解釈の対立という図式もみられる。ヘイウッド判事は普通法の国米国で法律を学んでいるから、裁判官による判例を第一次的な法源とし、裁判において先に同種の事件に対する判例がある時はその判例に拘束されるとする判例法主義の立場から有罪判決に至った。しかしもちろん英米にも成文法があるから、裁く領域に成文法が存在する場合には成文法の規定が普通法よりも優先する。成文法は基準がは明確だし、ナポレオン法典のように長期間模範になる法律もあるが、ニュルンベルク法はどうであるだろうか?狂った指導者が狂った成文法を作ることは可能であることを、ニュルンベルク法は示唆しているのではないだろうか。たとえば、米国でも新しい法律を作ることは可能である。しかし、その法律は議員の多数の賛成を得なくてはならないし、もしそれが憲法に反対していたら司法から否決されるのである。

ヘイウッド判事の有罪判決はドイツ人もアメリカ人も失望させた。人々は被告はニュルンベルク法に従っただけであり、責められるのは法律そのものだと信じていた。また同時期の他の裁判は概ね被告が無罪となり、たとえ有罪であったとしても刑が非常に軽かったからだ。ロルフはヘイウッド判事に面と向かい「被告は全員5年以内に無罪放免されるだろう。アメリカ人はきっと近い将来ソ連軍に不法裁判で裁かれるような事態に置かれるかもしれないから、せいぜい心せよ」という言葉を投げかけて去って行く。ヤニング博士の要望で個人として彼と対面したヘイウッド判事は「あなたは有罪だ。なぜならば、イレーネ・ホフマンの裁判に臨む前にあなたは既に有罪判決を決めていたからだ」と述べる。ヘイウッド判事も、無罪判決を下したら、自分の判決が判例となり、将来文書で死刑を宣告した人間は自分の判例を根拠にして無罪になるという拡大解釈が起こるのを防ぎたかったのであろう。

マレーネ・ディートリッヒがニュールンベルグ裁判で処刑された将軍の未亡人として出演している。彼女の夫は戦後すぐの戦勝国の集団リンチのようなニュールンベルグ裁判で有罪となったが、もし裁判が1948年に行われていたら無罪になった可能性もあると映画では示唆されている。ヘイウッド判事と友情を育てた夫人は、夫妻ともにヒットラーを憎み、夫はドイツ国民を守るために戦ったのであり、国民の大部分はナチが何をやっていたのかは知らされていなかったと述べ、ドイツ国民の魂をヘイウッドに伝えようとする。

マレーネ・ディートリッヒがニュールンベルグ裁判で処刑された将軍の未亡人として出演している。彼女の夫は戦後すぐの戦勝国の集団リンチのようなニュールンベルグ裁判で有罪となったが、もし裁判が1948年に行われていたら無罪になった可能性もあると映画では示唆されている。ヘイウッド判事と友情を育てた夫人は、夫妻ともにヒットラーを憎み、夫はドイツ国民を守るために戦ったのであり、国民の大部分はナチが何をやっていたのかは知らされていなかったと述べ、ドイツ国民の魂をヘイウッドに伝えようとする。

マレーネ・ディートリッヒの生涯がこの将軍夫人のキャラクターを生んだと言えよう。ドイツ出身の彼女は渡米後、ユダヤ人監督スタンバーグとのコンビでハリウッドのトップスターになった。アドルフ・ヒトラーはマレーネが気に入っておりドイツに戻るように要請したが、ナチスを嫌ったマレーネはそれを断って1939年にはアメリカの市民権を取得したため、ドイツではディートリッヒの映画は上映禁止となる。その後彼女は身の危険を冒してまで、アメリカ軍人の慰問に尽くした。

戦後アメリカを訪問した女優の原節子はマレーネ・ディートリッヒに紹介された時の感想を次のように述べている。映画ではとても美しく見えるのですが、実際に会ったディートリッヒはさばさばとあっさりした人で、顔も平板で映画での怪しい美しさが感じられませんでした。綺麗な人という印象は全くありませんでした・・・・

マレーネ・ディートリッヒの美しさは、そのたぐい稀なプロフェッショナリズムと人生への決意から来ているのではないだろうか。ディートリッヒがこの映画で若く美しい未亡人を演じた時、彼女は既に60歳であったのだ。原節子ももちろん戦争中は(他の日本人がそうであったように)大変苦労したであろうが、マレーネ・ディートリッヒがどれだけのものを乗り越えて来たのかを考えることはなかったであろうと思わされるような彼女の発言であった。

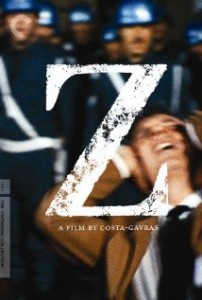

[映画] Z (1969年)

ギリシャから亡命した世界的監督コスタ・ガブラス( 『ミッシング』)による監督、フランスの名優として誉高いジャック・ペランの製作、俳優としてシャンソン歌手(『枯葉』)として一世を風靡したイヴ・モンタン、そして『男と女』でフランスのトップ俳優となったジャン=ルイ・トランティニャンというこれ以上望めない陣営で作られた『Z』は1970年のアカデミー賞の最優秀映画賞と最優秀外国語映画賞の両方でノミネートされるという前代未聞の快挙をなしとげ、最終的には最優秀外国語映画賞を受賞した。40年経った今でも、映画のテクニックは全く古臭さを感じさせず、映画の主張も今日的な価値がある。

ギリシャから亡命した世界的監督コスタ・ガブラス( 『ミッシング』)による監督、フランスの名優として誉高いジャック・ペランの製作、俳優としてシャンソン歌手(『枯葉』)として一世を風靡したイヴ・モンタン、そして『男と女』でフランスのトップ俳優となったジャン=ルイ・トランティニャンというこれ以上望めない陣営で作られた『Z』は1970年のアカデミー賞の最優秀映画賞と最優秀外国語映画賞の両方でノミネートされるという前代未聞の快挙をなしとげ、最終的には最優秀外国語映画賞を受賞した。40年経った今でも、映画のテクニックは全く古臭さを感じさせず、映画の主張も今日的な価値がある。

これはフランスとアルジェリアの合作映画であり、撮影はアルジェリアの首都のアルジェで行われている。映画の本当の舞台はどこであるかということに対しては堅く口が塞がれているが、これが1960年代のギリシャを舞台にしていることは明らかだろう。コスタ・ガブラス監督はその左翼的思想の故に故国を追われているし、映画にはギリシャのビールが頻繁に登場する。全篇に流れる音楽は美しいギリシャ音楽である。映画の最初の断り書きに『この映画で何か実際に起こったことを連想させる箇所があるとしたら、それは意図的であるとあらかじめお断りしておきます。』と言うのがでる。政治映画にありがちな『この物語は実際の事実とは関係ないということをあらかじめお断りしておきます』という弁解とは違うことが面白い。

物語は左翼の有力な政治家が演説の後に轢き逃げされるところから始まる。その事件の起訴を任命された予審判事は、これは単に酔っ払い運転手が間違ってその政治家を轢き逃げした過失致傷害だからそのように処理するようにと命令され、その理解のもとに仕事に着手したが、その直後にその政治家は死亡し、判事はより慎重に捜査を進めることにした。その過程で彼はその裏にある陰謀を発見し、同時に彼の捜査に対する妨害の手が上司から下りてくる。一方もう1人の主要人物であるジャーナリストが色々な手を使い、報道者として事件の真相に迫るという大筋である。この映画が成功し、今日でも古くなっていないのは、政治的な主張を声高くせず、判事として、報道者として正しい行為は何なのかというところにテーマを絞ったからであろう。

物語は左翼の有力な政治家が演説の後に轢き逃げされるところから始まる。その事件の起訴を任命された予審判事は、これは単に酔っ払い運転手が間違ってその政治家を轢き逃げした過失致傷害だからそのように処理するようにと命令され、その理解のもとに仕事に着手したが、その直後にその政治家は死亡し、判事はより慎重に捜査を進めることにした。その過程で彼はその裏にある陰謀を発見し、同時に彼の捜査に対する妨害の手が上司から下りてくる。一方もう1人の主要人物であるジャーナリストが色々な手を使い、報道者として事件の真相に迫るという大筋である。この映画が成功し、今日でも古くなっていないのは、政治的な主張を声高くせず、判事として、報道者として正しい行為は何なのかというところにテーマを絞ったからであろう。

この映画は1963年に右翼によって暗殺されたギリシャの政治家グリゴリス・ランブラキスをモデルにしているといえる。ランブラキスは名門アテネ大学医学部で訓練された医師で、運動選手としても1936年から1959年に渡り走り幅跳びのギリシャ記録の保持者でもあった。ギリシャ、ユーゴスラヴィア、ブルガリア、ルーマニア、トルコとの近隣友好国の間で行われていたバルカン国際競技大会での優勝経験もある。第二次世界大戦中のナチス・ドイツ占領下のギリシャ国時代はレジスタンス運動にも参加した。彼は共産主義者ではなかったが、反戦・平和主義者としてベトナム反戦運動などに参加した。文武両道に優れた道徳心の高い政治家として国民からの人気も高かった。

この映画は1963年に右翼によって暗殺されたギリシャの政治家グリゴリス・ランブラキスをモデルにしているといえる。ランブラキスは名門アテネ大学医学部で訓練された医師で、運動選手としても1936年から1959年に渡り走り幅跳びのギリシャ記録の保持者でもあった。ギリシャ、ユーゴスラヴィア、ブルガリア、ルーマニア、トルコとの近隣友好国の間で行われていたバルカン国際競技大会での優勝経験もある。第二次世界大戦中のナチス・ドイツ占領下のギリシャ国時代はレジスタンス運動にも参加した。彼は共産主義者ではなかったが、反戦・平和主義者としてベトナム反戦運動などに参加した。文武両道に優れた道徳心の高い政治家として国民からの人気も高かった。

1963年5月22日、テッサロニキで行なわれた反戦集会に来賓として出席した帰り道、ランブラキスは突如後ろから爆進してきたサイドカーに乗った男から棍棒で頭を殴打され負傷、5日後に、脳挫傷で死亡した。この事件は右派による犯行であることが明らかとなっている。どうして右派の犯行だということが明らかになったかというと、その事件をたまたま担当した捜査官フリストス・サルゼタキスが上司の捜査官長官のP. デラポタスの支持を得て、軍部や政府内の右翼勢力の圧迫にも負けず事実を公表して関係者を全員起訴したからである。しかし二人は軍部から憎まれ、1967年に起こった軍部クーデターのあと罷免される。特にサルゼタキスはクーデターの後投獄されてしまう。彼はギリシャの警察から拷問を受け、彼が起訴した犯人は放免されてしまう。サルゼタキスはのちに釈放されたが、それはギリシャ市民が彼の投獄に強い反対運動を起こしたからである。

1974年にギリシャの軍部独裁制が倒れたあと、サルゼタキスの名誉は回復され、その後も彼は法律家としてのキャリアを築き、1985年にはギリシャの大統領に選出された。彼は右派左派中道派で揺れるギリシャにおいてどの派にも属さず、全く政治的に中立だったので、混乱するギリシャをまとめる最善の人物だと国民が認めたのである。

サルゼタキスは政治的な弾圧にも負けずランブラキスの殺人罪で右派を起訴し、軍部にも弾圧されたことから、左派をふくめた国民から英雄視されているが、彼自身は自分にとって職務を果たすことが一番大切であり、ランブラキスの犯人の起訴は真実の追究の結果としての起訴に過ぎず、自分は左派でもないし、左派に有利なように起訴を行ったことは全くないということを常に明言していたという。