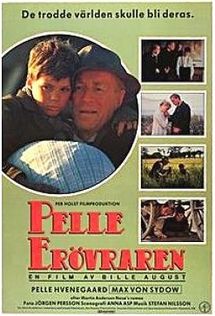

この映画はブラジルの往年の名サッカー選手ペレのお話ではない。これは、デンマークの共産主義者でプロレタリア作家でもあるマーティン・アンダーソンによって1906年から1910年までに出版された4部作の小説のうちの一つ『勝利者(征服者)ペレ』を原作とし、1987年に映画化されたものである。

この映画はブラジルの往年の名サッカー選手ペレのお話ではない。これは、デンマークの共産主義者でプロレタリア作家でもあるマーティン・アンダーソンによって1906年から1910年までに出版された4部作の小説のうちの一つ『勝利者(征服者)ペレ』を原作とし、1987年に映画化されたものである。

少年ペレは父に連れられて祖国スウェーデンを離れ、スウェーデンと目と鼻の先にあるデンマーク領のボーンホルム島に移住し、ある大きな農場で、牛小屋で牛と共に住みながら牛の世話をするという仕事にありつく。そこでの生活は過酷を極め、何か人生の希望が芽生えるとそれがすぐ挫折するということの連続で、映画には最初から最後まで半永久的な絶望感が溢れている。そして最後に、もう人生の希望を諦めた父を残し、ペレが一人新天地を求めて農場を脱出するところで終わる。冷たい風と凍った海の画像を二時間半見せ続けられて、寒々とした気持ちで映画館を出る人が多いのでは、と思わせる映画である。異国でお金もない少年が、家族も友人もいない、下手をすると一晩で凍死しかねない寒い国でこれからどうして生きていくのかと思わせる。原題は『勝利者(征服者)ペレ』だそうだが、一体何が勝利なのだろうか、と皮肉な気持ちになってしまう。

この映画は「深刻なテーマなのだから、いい映画なんでしょう」と頭で納得し、はらはらさせる展開と美しいシネマトグラフィーで何とか2時間半を乗り切り、「アカデミー最優秀外国語賞とカンヌ最高賞を受賞している数少ない外国映画なんだから、きっと名作なんでしょう」と思い込まされ、でも誰かに目をまっすぐに覗かれて「本当にこの映画が好き?心から感動した?」と聞かれたら、「実はあまりこの映画は好きではなかった」と答えてしまいそうな映画である。

何がいけないかと言えば、登場人物の描き方の画一性と矛盾である。画一性については、同じころの農場労働者の生活を描いたハネケ監督の『白いリボン』と比べてみればいい。『ペレ』では、悪いのはすべて農場主に依頼され農場主を管理する中間管理職のマネージャーである。マネージャーは雇用人にろくに満足な食事も与えず、雇用人を精神的肉体的に虐待する。農場主は経営をそんな鬼のようなマネージャーにまかせっきりで、遊び歩いている。とにかく、支配階級は一律に醜くて、残酷なのである。反対に『白いリボン』を見ていると、経営者は小作農に思いやりがあるわけではないが、自分の農場の生産性を高めるためあらゆる努力をしており、小作農が健康で生産的であるために気を配っている。小作農たちも身分の格差は苦々しく思いつつも、自分たちに仕事をくれ、家族を食べさせてくれる領主は、好きではないにしても尊敬できる存在であり、その領主がいなくなったりすれば自分たちの明日がどうなるかわからないという不安もある。いわば共生共存の関係なのである。また『白いリボン』では、小作農たちが純真無垢な存在だとは一言も言っていない。支配階級は一律に悪で、労働者は常に被害者であると訴える『ペレ』は、死ぬまでマルクス主義と共産主義を信じて疑わなかった作者マーティン・アンダーソンの気持ちを受け継ぎ、やはり階級闘争の理論で貫かれているのである。

人間の描き方の矛盾といえば、主人公のペレは勤勉で性格がいい子なので、結構農場の大人には好かれているが、自分よりももっと貧しい少年を「お金をあげるから、鞭で打たせろ」などといって、その子を自分が飽きて鞭打つのが面倒になるまで、結構厳しく打ちまくっているので、これを見て気持ちが悪くなる聴衆もいるのではないか。その貧しい子は貧しいなりに牛の扱い方をペレに教えてくれたりする、優しい生活力のある子である。その子がいつのまにか、白痴的な少年に描かれ始めている。また、映画の中での子供同士のいじめが凄惨である。私は結構北欧の映画は見ている方だと思うが、その中には子供同士のいじめのシーンが意外に多い。もちろん、子供の世界でのいじめは場所と時間を超えて常に存在するものなのかもしれない。しかし、なぜこれほどまでに、映画を作るときに「いじめ」を前面に押し出す必要があるのだろうか。また、農場労働者の生活の汚さを2時間半見せられてちょっと気持ちが暗くなる。ペレと父は自分たちの大便の排泄まで牛小屋でやり、夜はその横の小部屋で寝るのである。教会用の一張羅以外は着替えもあまりなく、洗濯もしていない服をいつも着ている。よく、伝染病や感染症にかからないものだと思う。移民だから、彼らは特別虐待されてでもいるのだろうか。

ペレは農場主の夫人に気に入られ、マネージャーになる訓練を受けるポジションに抜擢される。聴衆はようやくペレとその父が幸せになれるのかとほっとするが、ペレは父の「これでようやくお前も楽な仕事につけた。口先で労働者にああしろ、こうしろと言うだけでいいんだからな。ありがたいことだ。」という言葉を聴いたあと、そのポジションを受け入れるのをやめて農場から逃亡することを決心する。つまり、ここで示唆されているのは、「醜い搾取階級に入ることをやめて、闘うことを決心したペレは本当の意味で征服者であり、勝利者であるのだ」というメッセージではないのだろうか。そこには、苦しいけれどまじめに仕事を成し遂げて、一歩ずつ人生の階段を登っていくというメッセージはない。一歩下がってこの悲惨さが現実だったと認めたとしても、社会福祉のモデル国となった1987年のデンマークやスウェーデンでこの階級闘争の映画を作る今日的価値は一体なんなのだろうと思ってしまう。

「征服者」という意味には、農場でペレを可愛がってくれた同僚の労働者のエリックがいつも言っていたように、「まずアメリカに移民して、それから世界を征服するんだ」という言葉によっているのかもしれない。18世紀から19世紀にかけて起こった産業革命に続き、西ヨーロッパでは一連の農業技術上の改革が起こり、貨幣経済が浸透し、ヨーロッパの社会体制にも大きな変化が起こっていた。自給自作の自営農であった者たちの多くは、自営農から賃金労働者に転落した。貧富の差がますます厳しくなり、アイルランド人、ドイツ人、スカンジナビア人、イタリア人などがどんどん新天地アメリカへの移民をしていた。これは政治的迫害で移民したフランス人やドイツ人、宗教的迫害で移民したロシア系ユダヤ人とはちょっと異なる理由かもしれないが、それらの移民は皆、閉塞し始めたヨーロッパにない可能性を求めて新天地をめざしたのである。

島を飛び出したペレのその後を、同時代を生きた同年代の同じく架空の人物『タイタニック』のジャック・ドーソン(レオナルド・ディカプリオが演じた)と重ね合わせることもできるだろう。ジャック・ドーソンは1912年に20歳で、アメリカでの活躍を夢見て、タイタニックに搭乗した。彼は、アメリカ移民を夢見る二人のスウェーデン人と競ったポーカー・ゲームで競り勝って、タイタニック号の無料搭乗券切符を手にしたのである。