Category Archives: United Kingdom

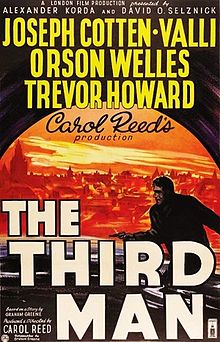

[映画] 第三の男 The Third Man (1949年)

この「映画史上に残る不朽の名作」と呼ばれる『第三の男』を見終わった後、思わず静かな笑いが込み上げて来て、「ああ、映画史上に残る最もoverrated(褒められすぎ)の映画を見てしまった」という思いが残った。もちろん、この映画が作られた当時からその後30年くらいの間、これが絶対の名作と言われただろうということは推測できる。しかし「名作」と言われる映画の中には、封切られた当時の技術や方法が斬新で聴衆を驚かしたということで評価されているものが案外多いのではないだろうか。たしかにこの映画は1940年代には全く使われていなかった撮影角度や、闇や光を極端に対比した斬新な手法を用いている。それらの手法が後輩の映画人に模倣され尽くして、その斬新な手法が次第に「古典」「正統派」或いは「時代遅れ」とみなされるようになった現在この映画を見るとあまり面白さを感じない。当初そのテクニックは面白かったのだろうが、ストーリーは面白くないし、映画の背景にある「思い」が浅いのである。その点をちょっと書いてみたい。

この「映画史上に残る不朽の名作」と呼ばれる『第三の男』を見終わった後、思わず静かな笑いが込み上げて来て、「ああ、映画史上に残る最もoverrated(褒められすぎ)の映画を見てしまった」という思いが残った。もちろん、この映画が作られた当時からその後30年くらいの間、これが絶対の名作と言われただろうということは推測できる。しかし「名作」と言われる映画の中には、封切られた当時の技術や方法が斬新で聴衆を驚かしたということで評価されているものが案外多いのではないだろうか。たしかにこの映画は1940年代には全く使われていなかった撮影角度や、闇や光を極端に対比した斬新な手法を用いている。それらの手法が後輩の映画人に模倣され尽くして、その斬新な手法が次第に「古典」「正統派」或いは「時代遅れ」とみなされるようになった現在この映画を見るとあまり面白さを感じない。当初そのテクニックは面白かったのだろうが、ストーリーは面白くないし、映画の背景にある「思い」が浅いのである。その点をちょっと書いてみたい。

舞台は第二次世界大戦後、米英仏ソの四ヶ国による四分割統治下にあったオーストリアの首都ウィーン。アメリカの大衆小説家ホリー・マーチンは、幼馴染のハリー・ライムから仕事を依頼したいと誘われ、占領下のウィーンにやって来た。マーチンがライムの家を訪ねた時、門番からライムが自動車事故で死亡したと告げられる。ライムの葬儀に出席したマーチンは、そこでイギリス軍のキャロウェイ少佐と知り合い、少佐からライムが闇社会で物資を取引をしていて、警察から目をつけられていたと告げられる。またマーチンは、式に参列していたライムの恋人であった美貌の女優のアンナ・シュミットに心惹かれる。

ライムの友達だったという男爵、謎めいたルーマニア人のビジネスマン、後ろ暗そうな医師など、胡散臭い男たちが、ライムの死の真実を突き止めようとするマーチンの前に出現する。事故現場にいたのは男爵とルーマニア人の男だけであるはずなのに、マーチンは門番から、事故の現場にライムの二人の友達以外に未知の「第三の男」が居たことを聞かされる。しかし貴重な証言をしようとする門衛は何者かに殺害され、マーチンがその下手人だと疑われてしまう。

なぜこの映画が古いかを語るために、フィギュア・スケートを例に取ってみよう。スケート史上伝説的名選手とみなされるスウェーデンのウルリッヒ・サルコウが、1909年に史上初めて1回転サルコウジャンプを跳んだ。女子では1920年にはアメリカのテレサ・ウェルドが女子選手として初めて1回転サルコウジャンプに成功した。現代では、サルコウジャンプは体の動きのエネルギーを自然に利用して飛べるので難易度が低いジャンプとみなされており、事実1998年には、アメリカのティモシー・ゲーブルが男子選手として初めて4回転サルコウジャンプに成功し、2002年には日本の安藤美姫が女子選手として初めて4回転サルコウジャンプに成功している。現在では、1回転サルコウジャンプを国際競技で跳んで点数を稼ごうとする選手などいない。しかし、これはウルリッヒ・サルコウの偉大さを卑小化するものではない。ウルリッヒ・サルコウが1909年にやったジャンプは当時としては奇跡的なものであり、それに追いつき追い越そうとする人が自分を磨きあげたことで、フィギュア・スケートは発展を遂げてきたのである。

同じことが『第三の男』にも言える。この斬新な画像手法が多くの映画人を触発して成長させてきたのは明らかであろう。しかし、具体的なものはすべて他人に模倣されてしまうのである。映画人は常に先達の傑作を研究しまくり、取り入れれるものはすべて取り入れてしまおうと虎視眈々なのである。その時斬新だった画像も、コピーされまくられているうちに陳腐になってしまう。映画とはそういうものである。肝心なことは、コピーしようとしても完全にはコピーできない、画像の背後にある抽象的な「思い」の深さが、時代の流れに耐えられるかということである。『第三の男』は残念ながらその普遍的な思いがない。

『第三の男』はいちおうミステリーなのだが、最初から「第三の男」が誰なのかがみえみえである。しかし、見終わったあとでプロットに穴があきすぎて、説明できないことが多すぎる。なぜライムは20年も会ったことのない友人のマーチンをアメリカから呼び寄せたのか。捜査権をもっているキャロウェイ少佐がなぜ棺桶の中の死体が本当にライムであると確認しなかったのか。恋人の死に際してはアンナも死体を見せられているはずなのに、彼が死亡したと信じているということは、彼女も悪党の一派なのか。誰が棺桶の中に納められていた男を殺したのか。誰が門番を殺したのか。マーチンが講演に出るというのは、全く無駄なシーンのようだが、一体それがどんな意味を持っているのか。あれやこれやの展開に辛抱強く付いて行った結果、腑に落ちない点が山ほど残ったまま突き放された感じである。

この映画はウィーンという非常に魅力的な都市を借景に使用している。外国勢力により四分割統治下にあるということは大変な状況だとは思うが、そこは戦勝国イギリスの視点で描かれている映画だから、ウィーンの市民のやるせない鬱屈には全く目が行かず、ソ連の司令部の胡散臭さを用心することしか描かれていない。アンナ・シュミットにしても、非常に美貌なはずなのだが、私としてはピンと来ない顔立ち。前述したように、ライムの悪業に加担しているのかどうか、謎のままである。彼女の心について何も描かれないから、どんな人なのかもわからない。

原案では、マーチンもライムも英国人という設定で、最後のシーンもマーチンとアンナが並木道を歩いて行く様子を同じく英国人のキャロウェイ少佐が後ろから見送る中で、二人が軽く腕を組むのが見えるという設定になっていたようだ。しかし、製作の過程でマーチンもライムも米国人に変更され、マーチンがちょっと「KY - 空気が読めない」アメリカ人に変更されて、結局アンナへの思いも拒否されて映画が終わる。その最後のシーンは「映画史上に残る名シーン」なのだそうだが、このアンナ・シュミットがどういう人間かわからないままなので、他の人がいうほど感動できなかったのである。映画ではマーチンの一方的な思いのみでアンナからの心の交流はなかったし、自分の男が死んだからさっさと新しい男に切り替えるというのもあざといし、また悪業に手を染めていたとしたら、その手で新しい男の手を握るというのも汚いし、というわけで、二人が一緒にならない最後のシーンはいわば当たり前の結論である。このシーンのどこが特筆すべきものなのだろうか。二人が一緒になれないのが切ないとでも言いたいのだろうか?

オーストリアの楽器ツィターによって奏でられるテーマ曲も大変ヒットし、「映画史上に残る名主題歌」とみなされるようになったが、この曲は大変明るくて脳天気な曲である。この映画は、外国の占領にあえぐ陰鬱な社会を背景に、映画で殺される4人以外にも、ライムの悪業で死亡した無数の赤ちゃんを描いている暗い映画と思いきや、実は占領国の視点から、カッコいい男と美貌の女の軽いロマンスを描いたカッコいい軽い映画なのである。この主題曲の軽さは、映画の軽さそのものである。そしてこの映画で一番大切なのは、マーチンとライムがカッコよく振舞うということである。要するにこれは二人のダンディーと一人の美女の、あまり説得力のないがカッコいいラブロマンスなのであった。

一言で言えば「この映画は次世代の映画人に大きな影響を与えた重要な作品で、歴史的な価値はある。でも軽々しく不朽の名作と言うのは、遠慮しておきましょうか」と自分を戒めた映画である。

[映画] レ・ミゼラブル Les Misérables (2012年)

ヴィクトル・ユーゴーの原作を基にしたヒットミュージカルの映画化『レ・ミゼラブル』はなかなかの出来である。映画ならではのコンピュータ;グラフィックによる当時のパリの町並みの再現、汚い歯並びや汚れた服を強調した登場人物のクローズ・アップ、斬新なアングルの美しい絵画的なシネマトグラフィー。そして演技派俳優による心のこもった歌唱。ラッセル・クローやアン・ハサウェーなどの俳優たちは勿論歌も立派に歌えるのだが、俳優ならではの陰翳のある歌い方をしていて、これが単なるミュージカルの二番煎じではないことを証明している。『レ・ミゼラブル 』はナポレオン1世が敗北した1815年に出獄したジャン・ヴァルジャンが、1830年に起こったブルジョワによる七月革命の後の1832年の六月暴動とそれが鎮圧されて王政復古が起こるのを目撃し、年老いて1833年に死亡するまでの18年間を描く。

ヴィクトル・ユーゴーの原作を基にしたヒットミュージカルの映画化『レ・ミゼラブル』はなかなかの出来である。映画ならではのコンピュータ;グラフィックによる当時のパリの町並みの再現、汚い歯並びや汚れた服を強調した登場人物のクローズ・アップ、斬新なアングルの美しい絵画的なシネマトグラフィー。そして演技派俳優による心のこもった歌唱。ラッセル・クローやアン・ハサウェーなどの俳優たちは勿論歌も立派に歌えるのだが、俳優ならではの陰翳のある歌い方をしていて、これが単なるミュージカルの二番煎じではないことを証明している。『レ・ミゼラブル 』はナポレオン1世が敗北した1815年に出獄したジャン・ヴァルジャンが、1830年に起こったブルジョワによる七月革命の後の1832年の六月暴動とそれが鎮圧されて王政復古が起こるのを目撃し、年老いて1833年に死亡するまでの18年間を描く。

ジャン・ヴァルジャンの養女コゼットの夫になるマリウスが作者ヴィクトル・ユーゴーの投影であるということはよく言われるが、このマリウスという男がよくわからない。裕福な祖父に反抗して六月暴動に参加したはずだが、同志が全員死亡してもジャン・ヴァルジャンに救出され祖父の援助でコゼットと豪華な結婚式をあげ、めでたしめでたしとなる。マリウスのモデルになったと言われるヴィクトル・ユーゴーはどういう人物だったのだろうか。彼のどの部分がマリウスに投影しているのだろうか。

ブルボン王朝及び貴族・聖職者による圧制に反発したブルジョワジーに率いられた民衆が1789年7月14日にバスティーユ牢獄を襲撃したことにより始まったフランス革命は、1792年にルイ16世を処刑したあたりから次第に過激化し、第一次共和制の恐怖政治に発展して行った。この混乱の中で人民の心をつかんだのはナポレオン・ボナパルトであり、1799年のブリュメールのクーデターによりナポレオンは執政政府を樹立し独裁権を掌握した。1804年に彼は帝政を樹立した(第一帝政)。

ヴィクトル・ユーゴーは1802年に共和派でナポレオン軍の軍人である父と、熱烈な王党派である母の間に生まれた。両親は当然ながら大変不和であり、それが彼の青年時代に暗い影を投げることになる。ヴィクトル・ユーゴーは別居が続いた両親の関係上、その幼少時代の大半を母と過ごすことになる。1814年のナポレオン1世の没落で父はスペイン貴族の地位を剥奪され、フランス軍の一大隊長に降格されてしまう。

ナポレオン1世の失脚後、ウィーン会議で、フランス革命を否定して、すべての体勢をフランス革命以前の状態を復活させ、大国の勢力均衡を保つことが図られた。英・独(オーストリアとドイツ)仏・伊(及びバチカン)・ロシアの五大国でヨーロッパの体勢を決めるというこのウィーン会議の精神は結局 第二次世界大戦まで続いたのである。フランスではルイ16世の弟であるルイ18世がフランス国王に即位した。ルイ18世はフランス革命の最中に兄を捨てドイツに亡命し、その後も諸国を転々としてフランス共和制への攻撃を主張していた。彼は1815年にナポレオンが一旦エルバ島を脱出して復権するとまた亡命するが、ナポレオンの最終的失脚にともなって復位した。ルイ18世の死後、弟のシャルル10世(彼もフランス革命勃発と共に兄のルイ16世を捨ててロンドンに亡命していた)が即位し、亡命貴族への補償を行うなどさらに反動政治を推し進めた。

この王政復古の時期はヴィクトル・ユーゴーにとっては家族に集中する時であった。母の死後1821年に幼馴染のアデール・フシェ(彼女はコゼットのモデルであるといわれる)と結婚し、1823年には長男、1824年には長女が生まれ、1825年にはレジオン・ドヌール勲章という最高勲章を受け、準貴族待遇を受けるようになる。また少年時代は疎遠であった父との仲も親密になっていき、それまで嫌っていたナポレオン1世に対しても理解を深めるようになり、ナポレオン1世を次第に尊敬するようになる。1826年には次男、1828年には三男が、1830年には次女が生まれる。彼はルイ18世から年金をもらっていたので、生活はかなり裕福であったが、作家としての成功も既に始まっていた。

この王政復古の時期はヴィクトル・ユーゴーにとっては家族に集中する時であった。母の死後1821年に幼馴染のアデール・フシェ(彼女はコゼットのモデルであるといわれる)と結婚し、1823年には長男、1824年には長女が生まれ、1825年にはレジオン・ドヌール勲章という最高勲章を受け、準貴族待遇を受けるようになる。また少年時代は疎遠であった父との仲も親密になっていき、それまで嫌っていたナポレオン1世に対しても理解を深めるようになり、ナポレオン1世を次第に尊敬するようになる。1826年には次男、1828年には三男が、1830年には次女が生まれる。彼はルイ18世から年金をもらっていたので、生活はかなり裕福であったが、作家としての成功も既に始まっていた。

シャルル10世は反動的な政治を行い、言論の自由を認めず、ブルジョワジーの大部分に選挙権も与えないなど中産階級の利益を守らなかったので中産階級、知識人そして貧しい労働者が不満を持ち始めた。また後にフランスの汚辱であり将来に渡り政治的負債となるアルジェリア侵略まで始めてしまった。こういった愚策の繰り返しが1830年のブルジョワジーに主導された七月革命勃発の原因となった。ヴィクトル・ユーゴーは保守的な貴族ではあったが、一方では尊敬されている知識人であり、自分の親友の文学者たちが七月革命の中心人物なので自分の立場は安全だとわかっていたし、シャルル10世は愚王だと思っていたので、七月革命にも反対の立場は取っていなかった。七月革命では、革命軍を鎮圧しなければならないはずの政府軍にすら鎮圧軍の意欲はなく、シャルル10世は慌てて外国から傭兵を雇わなければならないほどであった。このフランス七月革命は、1830年7月27日から29日までのわずか三日間の革命であった。この革命はシャルル10世が亡命し、開明的で自由主義に理解があるという名声のあったブルボン家の遠縁にあたるルイ・フィリップ1世を王位につけ、立憲君主国を樹立する(七月王政)ということで収拾された。ルイ・フィリップ1世は1797年から1799年までアメリカ合衆国に住み、アメリカ独立運動を助けたという経験もあり、人民からの期待も高かった。

シャルル10世は反動的な政治を行い、言論の自由を認めず、ブルジョワジーの大部分に選挙権も与えないなど中産階級の利益を守らなかったので中産階級、知識人そして貧しい労働者が不満を持ち始めた。また後にフランスの汚辱であり将来に渡り政治的負債となるアルジェリア侵略まで始めてしまった。こういった愚策の繰り返しが1830年のブルジョワジーに主導された七月革命勃発の原因となった。ヴィクトル・ユーゴーは保守的な貴族ではあったが、一方では尊敬されている知識人であり、自分の親友の文学者たちが七月革命の中心人物なので自分の立場は安全だとわかっていたし、シャルル10世は愚王だと思っていたので、七月革命にも反対の立場は取っていなかった。七月革命では、革命軍を鎮圧しなければならないはずの政府軍にすら鎮圧軍の意欲はなく、シャルル10世は慌てて外国から傭兵を雇わなければならないほどであった。このフランス七月革命は、1830年7月27日から29日までのわずか三日間の革命であった。この革命はシャルル10世が亡命し、開明的で自由主義に理解があるという名声のあったブルボン家の遠縁にあたるルイ・フィリップ1世を王位につけ、立憲君主国を樹立する(七月王政)ということで収拾された。ルイ・フィリップ1世は1797年から1799年までアメリカ合衆国に住み、アメリカ独立運動を助けたという経験もあり、人民からの期待も高かった。

ルイ・フィリップ1世はブルジョワジーに大変人気のある王であった。ヴィクトル・ユーゴーもルイ・フィリップ1世を「万事に優れている完璧な王である」と絶賛しており、1845年にはついに彼はルイ・フィリップ1世から子爵の位を授けられた。彼は永久貴族になったことで政治活動にも興味を示すようになった。彼にとっては理解のあるルイ・フィリップ1世のような英君を理性的な知識人がサポートする七月王政が理想の体制であったようだ。

しかし、ヴィクトル・ユーゴーとマリウスには決定的な相異がある。マリウスは共和派の秘密結社ABC(ア・ベ・セー)の友に所属する貧乏な弁護士という設定になっている。ブルジョワ出身の彼は幼い頃に母を亡くし、母方の祖父に育てられたが、17歳のとき、ナポレオン1世のもとで働いていた父の死がきっかけでボナパルティズムに傾倒し、王政復古賛成派の祖父と対立して家出していた。マリユスが『レ・ミゼラブル』で参加したのは、七月革命ではなく、その2年後に起こった六月の暴動である。六月暴動(1832年)はより過激な学生と労働者による蜂起であったが、僅か二日間で鎮圧されてしまった。

フランスでは政治の体制は次第にブルジョワジー対労働者という図式に移行していた。1948年の労働者や農民主導の二月革命により、ルイ・フィリップ1世は退位しイギリスに亡命し、七月王制は終わりを告げる。フランスでは、王制は撤廃され、1848年憲法の制定とともに共和制(第二共和政)に移行した。この年の6月にやはり六月蜂起と呼ばれる労働者の反乱が起こっているので、上述した1832年の六月暴動と混乱してしまいそうになる。結局11月に大統領選挙が行われ、ナポレオンの甥にあたるルイ・ナポレオン・ボナパルトが大統領に選出された。その後、ルイ・ナポレオン・ボナパルトは、自身を皇帝にして(ナポレオン3世)1852年にフランス第二帝政を開始するのである。

ルイ・フィリップ1世がイギリスへ亡命した後ですら、ヴィクトル・ユーゴーはあくまで、ルイ・フィリップの嫡孫である幼いパリ伯を即位させるべきだと主張したほどである。第二共和制で次第に独裁化していくナポレオン大統領には常に強力な反対者であったユーゴーは、1851年のナポレオンのクーデターの後にナポレオンに弾圧されるようになり、命の危険を感じたユーゴーはベルギーへと亡命することになり、ベルギーの首都ブリュッセルからナポレオンへの批判を開始することになった。しかしベルギーにも弾圧の手が伸び、彼はさらにイギリスの辺境の島に身をひそめることになる。この時期に六月暴動の挫折を記録した『レ・ミゼラブル』を執筆し、それが全世界的なベストセラーとなった。

1870年に勃発した普仏戦争はフランスの大敗北に終わり、セダンの戦いでプロイセン王国の捕虜となったナポレオン3世は失脚した。これによってユーゴーは帰国を決意し、19年ぶりに祖国の土を踏むこととなったが、彼を待っていたのは、彼を世界的文豪或いは国民的英雄として熱狂的に歓迎するフランスの国民であった。

普仏戦争を収拾するために臨時政府が成立したが、この政府がビスマルク率いるドイツ政府に対して屈辱的な講和予備条約を結んだ。それに激怒した民衆が蜂起して、社会主義政権を標榜するパリ・コミューンの成立が宣言された。このコミューンの政策には労働条件の改善など社会政策的な要素が含まれており、世界初の社会主義政権と言われたが、パリ・コミューンの指導者は内部対立を収拾することもできず、すぐに政府軍によって鎮圧された。コミューン参加者の多くが射殺ないしは軍事法廷によって処刑された。パリ・コミューンの鎮圧は、多くのフランス国民にとっては政治的安定をもたらすものとして受け入れられた。

19世紀のヨーロッパ諸国では、王党派、ブルジョアを中心とする共和派、軍部政権、マルクス主義の影響を受けた労働者・プロレタリアートの武力闘革命による階級闘争主義が思想的な争いを繰り返したが、ユーゴーの目指したものは王制と共和制の中間、開明的な国王を賢いブルジョアが理性的な憲法と普通選挙で支持するものであっただろう。これは隣国の英国が追求したものと同じであり、七月革命の犠牲を経て誕生した七月王制が彼にとっては理想の政権であっただろう。しかし、その後の亡命生活を経て、ユーゴーの政治観も深まったのであろう。貧困にあえいでいるレ・ミゼラブル(貧しき人々)を救わずして理想国家は作りえないということを心から感じたのだろう。だから。七月革命をただのばら色の栄光と描かず、六月暴動の陰翳を『レ・ミゼラブル』に入れたところにこの物語の深さがあるのだろう。

19世紀のヨーロッパ諸国では、王党派、ブルジョアを中心とする共和派、軍部政権、マルクス主義の影響を受けた労働者・プロレタリアートの武力闘革命による階級闘争主義が思想的な争いを繰り返したが、ユーゴーの目指したものは王制と共和制の中間、開明的な国王を賢いブルジョアが理性的な憲法と普通選挙で支持するものであっただろう。これは隣国の英国が追求したものと同じであり、七月革命の犠牲を経て誕生した七月王制が彼にとっては理想の政権であっただろう。しかし、その後の亡命生活を経て、ユーゴーの政治観も深まったのであろう。貧困にあえいでいるレ・ミゼラブル(貧しき人々)を救わずして理想国家は作りえないということを心から感じたのだろう。だから。七月革命をただのばら色の栄光と描かず、六月暴動の陰翳を『レ・ミゼラブル』に入れたところにこの物語の深さがあるのだろう。

ユーゴーは1885年5月22日、パリにて84歳で逝去した。国民の英雄、文豪としてパンテオンへ敬意を持って埋葬されたのである。

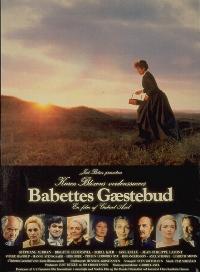

[映画] バベットの晩餐会 Babettes gæstebud、 Babette’s Feast(1987年)、ラヴェンダーの咲く庭で Ladies in Lavender (2004年)

最近立て続けに非常によく似た映画を二本観た。『バベットの晩餐会』と『ラヴェンダーの咲く庭で』である。『バベットの晩餐会』は1871年のパリーコミューン事件前後の50年に渡る時期を描くし、映画『ラヴェンダーの咲く庭で』は1936年の英国を舞台にしており、『バベットの晩餐会』より約20年後に作られているので、映画として大成功だった『バベットの晩餐会』の物まねなのだろうか、とも思ったが、この二つの映画が描く時代の精髄とか、映画の精神の色彩があまりにも似ている。二つの映画から受ける印象は20世紀初頭の北欧の空気なのである。

最近立て続けに非常によく似た映画を二本観た。『バベットの晩餐会』と『ラヴェンダーの咲く庭で』である。『バベットの晩餐会』は1871年のパリーコミューン事件前後の50年に渡る時期を描くし、映画『ラヴェンダーの咲く庭で』は1936年の英国を舞台にしており、『バベットの晩餐会』より約20年後に作られているので、映画として大成功だった『バベットの晩餐会』の物まねなのだろうか、とも思ったが、この二つの映画が描く時代の精髄とか、映画の精神の色彩があまりにも似ている。二つの映画から受ける印象は20世紀初頭の北欧の空気なのである。

調べてみると『バベットの晩餐会』の原作者カレン・ブリクセンは1885年に生まれて1962年に没しており、『ラヴェンダーの咲く庭で』の原作者ウィリアム・ジョン・ロックは1863年生まれで1930年に没している。同世代とは言わないが、同時代に生きている。道理で、その感性が似ているはずだ。『ラヴェンダーの咲く庭で』は原作の時代を20年間新しくしているが、実際の原作は1916年に出版されており、『バベットの晩餐会』の原作よりも若干早い時期に出版されている。つまりこの映画が表現している時代の空気は、第一次世界大戦前のまだ帝国主義が健在なヨーロッパで、その経済的な繁栄は楽しみつつも、北欧の田舎で政治的な荒波には揉まれておらず、隣人の共同体がしっかりして、人々が善意でお互いを助け合っていた、よき時代のヨーロッパの心なのである。カレン・ブリクセンもウィリアム・ジョン・ロックもそういった時代は近い未来に消え去るだろうという予感は感じていたのであろう。何か儚さの予感のようなものを感じさせる。原作は読んでいないので、この二つの映画を比較して、その相似点と相違点を書いてみたい。

まず映画として似ているのは、両方とも父親の死後独身で同じ家に暮らしている仲のいい老姉妹の物語である。二人が暮らしているのは北海に沿った海辺の美しい寒村である。『バベットの晩餐会』ではデンマークのユトランド半島、『ラヴェンダーの咲く庭で』は英国という設定であるが、映画の風景は全くそっくりである。女中が買い物籠をさげて丘を下りて、漁師が浜辺に乗りつけた小船に魚を買いに行くという毎日も似ている。毎日判で押したような、父を懐かしみ日々の無事を感謝していく姉妹の生活が、漂流者のような芸術的な異邦人(『バベットの晩餐会』ではパリの一流レストランの女シェフだったバベット、『ラヴェンダーの咲く庭で』ではミステリアスなポーランド人の天才バイオリニストのアンドレー)の出現で生活が一気に活気つき、姉妹は半ば忘れかけていた自分の若かりし頃を振り返るというのも似たテーマである。

作者として似ているのは、カレン・ブリクセンもウィリアム・ジョン・ロックもアフリカで長い間生活していたということだ。ウィリアム・ジョン・ロックは英国人だが2歳の時にトリニダード・トバゴに移住し、1881年にケンブリッジ大学に入学するために英国に帰国した。一方カレン・ブリクセンはデンマーク人であるが、1913年に父方の親戚のスウェーデン貴族のブロア・ブリクセンと結婚し、翌年ケニアに移住した。夫婦でコーヒー農園を経営するが、まもなく結婚生活が破綻して離婚し、1931年にデンマークに帰国した。アフリカ在住時代の思い出を綴った『アフリカの日々(Out of Africa)』が 『愛と哀しみの果て』として映画化され、アカデミー作品賞を受賞した。『バベットの晩餐会』はアカデミー賞外国語映画賞を受賞している。

それでは相違点は何か。原作を読んでいないので、映画化されたものだけに関していえば二人の姉妹の過去の振り返り方の差である。『バベットの晩餐会』では、姉妹の心には過去に対する後悔は全くない。美しい姉妹だから思いを寄せる男性はたくさんいたが、独身を保ったのは村で教会を立ち上げた父を助けるためであり、年老いて信者が老人ばかりになり傾きかかった教会を死ぬまで維持しようと心に決めている。何も欲はないし自分から求めるものはないが、人生の果てで自分に思いを寄せてくれた男たちの暖かい魂が姉妹を守ってくれているかのようだ。パリ・コミューンで家族全員を虐殺されて身寄りのなくなったバベットをパリからデンマークに送ってくれたのも、姉妹に想いを寄せた男なのである。バベットも姉妹のもとで暮せることを感謝して、ずっと姉妹と人生を共にしようとする。信じる心があり欲のない人間が得ることのできる静かな幸せを『バベットの晩餐会』は描いている。

『ラヴェンダーの咲く庭で』は逆に漂流した若くて魅力的な男性によって、姉妹のの妹の方の老女が自分の中に隠されていた異性への欲望に気づく物語である。若者は漂流して死にかかった自分を助けてくれた老女に感謝の気持ちを持ち、母を慕うのに近い気持ちで老女を慕うのであるが、やはり恋愛感情を持つのは自分の年に近い若い女性であるし、自分のキャリアに対する野心もあり、片田舎にくすぶっていることはできない。妹は「あの人が手に入らないなんて、人生不公平!!と嘆く。他人から見たら滑稽でグロテスクに見える老女の感情も、老女からみれば真剣で尊い感情なのだ。

『ラヴェンダーの咲く庭で』は逆に漂流した若くて魅力的な男性によって、姉妹のの妹の方の老女が自分の中に隠されていた異性への欲望に気づく物語である。若者は漂流して死にかかった自分を助けてくれた老女に感謝の気持ちを持ち、母を慕うのに近い気持ちで老女を慕うのであるが、やはり恋愛感情を持つのは自分の年に近い若い女性であるし、自分のキャリアに対する野心もあり、片田舎にくすぶっていることはできない。妹は「あの人が手に入らないなんて、人生不公平!!と嘆く。他人から見たら滑稽でグロテスクに見える老女の感情も、老女からみれば真剣で尊い感情なのだ。

映画としては『バベットの晩餐会』の方がはるかに優れており、『バベットの晩餐会』は多分映画史に残るだろう。悔やまない、妬まない、受け入れる、感謝するという、幸せを得るための心構え、言うのは容易いがなかなか身についてくれない人生態度を、年老いてなお美しい女優たちが示してくれる。

『ラヴェンダーの咲く庭で』で老姉妹を演じているのがジュディ・デンチとマギー・スミスである。アカデミー賞受賞者で英国女王から女爵士を授けられた彼女たちは勿論大女優である。しかし『ラヴェンダーの咲く庭で』の姉妹たちは原作ではずっと若く、原作の精髄は、40代のもはや若いとはいえないが、まだ十分女性である独身の女性が、若い男性に恋心を触発され、自分の失われた青春時代を渇望する物語である。監督のチャールズ・ダンスも、40代の女性の心の翳りと発揚を70代のジュディ・デンチとマギー・スミスに演じさせることの懸念はあったが、「まあ、彼女たちは女神に近い名優だからできるだろう」と思って二人をキャストしたという。これは演技というものを冒涜しているアプローチだと思う。極端にいえば役柄は黒木瞳か松島菜々子の年代だけど、まあ神に近い名優だから70代の杉村春子や山田五十鈴が黒木瞳を演じられるだろう、と言っているようなものである。

70代の彼女たちが40代を演じるのはちょっと無理だから、映画は結局老女の物語になってしまっている。映画を見ている人が、主人公は実は40代だと理解するのはまず不可能だろう。というわけで、映画は、70代の女性が嫉妬混じりに20代の男性を家の中に拘束し、同年代の女性との交際を妨げ、いつまでも繋ぎとめておこうと企む(というか淡い希望を持つ)というものになっている。ジュディ・デンチとマギー・スミスへの尊敬が、結果としてこんな映画になってしまったのは皮肉である。

原作は読んだことがないが、私としての『ラヴェンダーの咲く庭で』の主人公のイメージは、何らかの理由で独身である、若いともいえないが老境でもない40代の女性が、自分の子供ほど若くないが、かといって自分の相手としても社会的には受け入れられない年下の男性へ惹かれていく想いを抑制する「つかの間の緊張の美」である。彼女が独身であったのは、自分のふさわしい世代の男性が戦死して数が少なくなっているとか、出会いの機会がなかったとか何か社会的な理由があるような気がする。何歳になっても人を想う気持ちがあってもいいが、40代女性を70代のの女優が演じることにより、原作の精神が変わってしまったように想われる。つまり、この映画の原作は時代背景こそ似ていても全く異なった女性の心を描いたのだが、『ラヴェンダーの咲く庭で』の二人の女優の名演のために映画が結果として似てしまったということらしい。

[映画] 戦火の馬 War Horse (2011年)

『戦火の馬』は、1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる児童小説を基にして、2007年からニック・スタフォードの脚色により戯曲化されロンドンの劇場で好評を得ていた『軍馬ジョーイ』を、スティーヴン・スピルバーグ監督により2011年に映画化されたものである。映画のロンドン・プレミアでは、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。スティーヴン・スピルバーグの絶妙な語りと、どこで泣かせるかを完璧に心得たツボを抑えた演出、そして最初から最後まで計算され尽くした美しい画像は、黒澤明の力量を彷彿させる。

『戦火の馬』は、1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる児童小説を基にして、2007年からニック・スタフォードの脚色により戯曲化されロンドンの劇場で好評を得ていた『軍馬ジョーイ』を、スティーヴン・スピルバーグ監督により2011年に映画化されたものである。映画のロンドン・プレミアでは、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。スティーヴン・スピルバーグの絶妙な語りと、どこで泣かせるかを完璧に心得たツボを抑えた演出、そして最初から最後まで計算され尽くした美しい画像は、黒澤明の力量を彷彿させる。

この映画は戦争用に売られた馬を通じて、その持ち主のイギリスの小作農家の少年、馬に乗って戦死する英軍将校、脱走兵として処刑されるドイツの少年兵たち、戦火でドイツ軍に親を殺され自分の農場を略奪されるフランス人の少女とその祖父、そしてその他の戦争に翻弄される英独仏の人々を描く。言い換えると、馬という美しい動物を最大限に利用して観客を引っ張り、人々が都合よく登場しては殺される映画である。

この映画で一番興味深いと思ったのは、騎兵隊が第一次世界大戦を最後として消滅して行く、つまり馬が戦争の役に立たなくなったという背後には戦争の技術の革命があるというメッセージである。スピルバーグは別にそれを伝えるためにこの映画を作ったわけではないだろうが。

歴史上、騎兵は戦術的に重要な兵種と考えられてきた。高速度で馬と共に移動できるし攻撃性も強いので、奇襲・突撃・追撃・背面攻撃・側面攻撃・包囲攻撃など、幅広い用途に使われた。また敵陣の偵察などにも効果的に活用された。19世紀前半のナポレオン戦争時代に、騎兵は全盛を迎え、戦場を駆け抜けて突撃する騎兵隊はナポレオンの勝利に大きく貢献した。しかし1870年に起こった普仏戦争ではフランス騎兵隊がプロイセン軍の圧倒的火力の前に全滅し、フランスはプロイセン軍に敗北を遂げる。

この背後にあるのは新しい武器の導入である。南北戦争(1861年から1865年)あたりから、機関銃やライフルの使用が始まり、それから身を守るために塹壕が掘られ、戦争は個人戦から、集団による打撃戦へと変化していった。突撃してくる馬は相手側による格好の射的となり、また狭いノーマンズランドに対峙して持久戦に持ち込むという地形の中でもはや馬が闊歩する時代ではなくなった。馬を維持するコストを考えると、騎兵は勝率効果の低い高コストの戦術となってしまったのだ。英軍を率いる将校たちは貴族の出身で、近代戦や機関銃に対する知識は叩き込まれていても、心の奥底ではまだ古い時代の騎士が馬に乗って名誉を重んじて勇敢に戦うことに憧れる精神が残っており、この映画では、騎兵で奇襲をかけた英軍が、徹底的に近代化したドイツ軍の機関銃に壊滅されるということがリアルに描かれている。

馬と象とラクダは古来から人類の友人であり、貴重な労働を提供してくれる存在だった。高い知能を持ち、一度飼い主と信頼尊敬の関係を築くと忠誠に尽くしてくれる。しかしただ穏やかなだけではなく、怒ると信じられないような強さも見せる。人類にとって、馬そして犬は永遠に友人であり続けるだろう。この映画を観て、主人公の馬に泣かされた人も多いだろうが、私は最初から最後まで醒めた気持ちを感じざるを得なかった。その理由を述べてみよう。

馬と象とラクダは古来から人類の友人であり、貴重な労働を提供してくれる存在だった。高い知能を持ち、一度飼い主と信頼尊敬の関係を築くと忠誠に尽くしてくれる。しかしただ穏やかなだけではなく、怒ると信じられないような強さも見せる。人類にとって、馬そして犬は永遠に友人であり続けるだろう。この映画を観て、主人公の馬に泣かされた人も多いだろうが、私は最初から最後まで醒めた気持ちを感じざるを得なかった。その理由を述べてみよう。

まず、馬を前面に押し出すために使われる登場人物の描き方が浅いというか不可解である。少年の親は、馬の購買を競っている自分の地主に負けたくないという意地で、大金を叩いてこの馬を買うが、借金が払えなくなるという状況に追いやられ、腹立ち紛れに自分が買った馬を射殺しようとする。この無茶苦茶な馬の紹介シーンが最初にでてくるので、その後はいかに馬が美しい演技をしても同感ができなくなってしまうのである。この馬は軍部に理不尽に徴収されたのではなく、父親が自分の借金の穴を埋めるために自ら軍に売りに行くのである。これは一例であるが、とにかく登場人物の描き方が浅い。ノーマンズランドを挟んで敵対する英独軍の兵士が馬を助けるために一時仲良くなるというシーンは『戦場のアリア』を彷彿させるが、『戦場のアリア』ではそれが映画の主題であるからその顛末を丁寧に描いているが、『戦火の馬』では映画の数多いエピソードのてんこ盛りの一つに過ぎず、とにかく唐突な感じがするのである。たくさんの負傷兵をかかえている野戦病院は人間の負傷兵で溢れかえっているが、軍医が「馬を助けるために出来る限りの手を尽くそう」というくだりでは、涙がでてくるより「ウ~ム、何故?」と思ってしまった。

次にこの映画では英独仏の登場人物が皆英語をしゃべるので、話のわけがわからなくなる時がある。ドイツ兵の将校のドイツ語の掛け声にあわせて行進する兵士が英語でしゃべっているので、捕虜になった英兵?と思ったらドイツ兵である。フランスの農場を略奪する軍隊も英語を話すので、英軍が味方のフランス人を虐待しているの?とびっくりするが、これはどうあってもドイツ軍という設定でなくてはならないのだろう。スピルバーグが全員に英語を話させているのは、アメリカでのこの映画の興行の成功を狙ったからに違いない。アメリカ人は字幕のある外国映画が好きでない。これは「洋画は実際の俳優のしゃべる声を聞いて、その微妙さを味わいたい」と思い、吹き替えよりも字幕を好む日本人にはわかりにくいかもしれないが、私はアメリカ人の映画のディスカッションサイトで「なんでこの映画、吹き替えじゃないの?字幕なんて面倒くさくて観る気もしない」と文句を言っているアメリカ人の投稿を何回か読んでいるので、そう思うのである。(今のところ)世界のナンバーワンであるアメリカ人は、世界中の人が英語を話すのが当然だと思っているという気持ちがどこかにあるのだろう。

ハリウッド映画は音楽を効果的に使う。この映画でも音楽は確かに美しいのだがスピルバーグは使いすぎているような気がする。今までずっと成功していたジョン・ウィリアムズとのコラボではあるが、音楽の力は認めるとしても、これは濫用というレベルに来ているのではないか。特に音楽をあまり使用しない非ハリウッド映画を見たあとでスピルバーグの映画を観ると「はい、ここで泣いてください」と言われているような気がして「Enough(やり過ぎ)!」と感じてしまう。しかし、兵士をバグパイプで送り出すシーンでは思わず鳥肌がたった。スピルバーグにまんまと嵌められたと思った一瞬であった。

ハリウッド映画は音楽を効果的に使う。この映画でも音楽は確かに美しいのだがスピルバーグは使いすぎているような気がする。今までずっと成功していたジョン・ウィリアムズとのコラボではあるが、音楽の力は認めるとしても、これは濫用というレベルに来ているのではないか。特に音楽をあまり使用しない非ハリウッド映画を見たあとでスピルバーグの映画を観ると「はい、ここで泣いてください」と言われているような気がして「Enough(やり過ぎ)!」と感じてしまう。しかし、兵士をバグパイプで送り出すシーンでは思わず鳥肌がたった。スピルバーグにまんまと嵌められたと思った一瞬であった。

またシンボル的な小細工が鼻につく。たとえば、主人公の少年の父はアル中だが、実はボーア戦争で名誉の負傷をしたということが明らかになる。その名誉のペナントを少年が馬に結びつけ、ペナントは友情の象徴として次々に馬の所有者の手で守られ、馬と共に少年のもとに戻ってくる。私はそのペナントを見るたびに「どうだ、すっごくカッコいいシンボルを考え付いただろう」という得意げなスピルバーグのドヤ顔がちらついてしまったのである。

聴衆の反応は「感激した。泣けた」というものと「小手先の映画の泣かせる技術に心が醒めた」との二つに分かれる映画ではあると思う。

[映画] 戦場のアリア Joyeux Noël Merry Christmas (2005年)

1914年、クリスマス前夜フランス北部の塹壕で、フランス・スコットランド連合軍は旧フランス領を占拠し進撃して来たドイツ軍と、狭いノーマンズランドを挟んでで対峙していた。ドイツ軍に徴兵されその陣にいた国際的なオペラ歌手ニコラス・スプリンクを恋人のソプラノ歌手アナ(ダイアン・クルーガー)が訪ねてくる。クリスマス前夜、衛生兵としてスコットランドに奉仕していたパーマー神父がスコットランド陣営でバグパイプでクリスマスの曲を奏でると、ドイツ陣営のニコラスもクリスマス聖歌を歌い始める。フランス・スコットランド連合軍は思わず拍手を送り、ニコラスは中立地帯のノーマンズランドに立ち歌い続けた。それがきっかけになり、三国の将校は中立地帯で面会し、クリスマスイヴだけは戦闘を中止することを決定する。パーマー神父がクリスマスミサを行い、アナが聖歌を歌った。翌日も彼らは戦争を停止し、中立地帯に放棄された同胞の死体を埋葬し、サッカーを楽しみ、チョコレートとシャンペーンを分け合い、家族の写真を見せ合う。しかし、つかの間の友情を交換した彼らにも、戦いを開始しなければいけない時が来る。この友情の交流を知ったそれぞれの軍部や教会の上層部は怒り、友情を交わした兵士たちはその行為に対する厳しい結果を受け止めなければならなかった。

1914年、クリスマス前夜フランス北部の塹壕で、フランス・スコットランド連合軍は旧フランス領を占拠し進撃して来たドイツ軍と、狭いノーマンズランドを挟んでで対峙していた。ドイツ軍に徴兵されその陣にいた国際的なオペラ歌手ニコラス・スプリンクを恋人のソプラノ歌手アナ(ダイアン・クルーガー)が訪ねてくる。クリスマス前夜、衛生兵としてスコットランドに奉仕していたパーマー神父がスコットランド陣営でバグパイプでクリスマスの曲を奏でると、ドイツ陣営のニコラスもクリスマス聖歌を歌い始める。フランス・スコットランド連合軍は思わず拍手を送り、ニコラスは中立地帯のノーマンズランドに立ち歌い続けた。それがきっかけになり、三国の将校は中立地帯で面会し、クリスマスイヴだけは戦闘を中止することを決定する。パーマー神父がクリスマスミサを行い、アナが聖歌を歌った。翌日も彼らは戦争を停止し、中立地帯に放棄された同胞の死体を埋葬し、サッカーを楽しみ、チョコレートとシャンペーンを分け合い、家族の写真を見せ合う。しかし、つかの間の友情を交換した彼らにも、戦いを開始しなければいけない時が来る。この友情の交流を知ったそれぞれの軍部や教会の上層部は怒り、友情を交わした兵士たちはその行為に対する厳しい結果を受け止めなければならなかった。

戦争中に敵国兵が友情を交わしたというのは本当に起こったのかと思われるかもしれないが、この映画は実際に起こった事実をいろいろ繋ぎ合わせて製作されたという。クリスマス休戦や敵国間での友情の交流は第一次世界大戦の公式の記録に残っていない。しかし西部戦線で生き残った兵士が帰還後、家族や友人に口承や写真で事実を伝えたのである。

1914年に実在のドイツのテノール歌手、ヴァルター・キルヒホフがドイツ軍に慰問に行き、塹壕で歌っていたところ、ノーマンズランドの反対側にいたフランス軍の将校がかつてパリ・オペラ座で聞いた彼の歌声と気付いて、拍手を送ったので、ヴァルターが思わず中立地帯のノーマンズランドを横切り、賞賛者のもとに挨拶に駈け寄ったことは事実であるし、独仏両軍から可愛がられていたネコが仏軍に逮捕されたことも事実である。このネコは後にスパイとして処刑されたそうだ。また敵軍の間でサッカーやゲームを楽しんだことも事実であるらしい。

このクリスマス停戦は第一次世界大戦が始まった直後のクリスマスに起こっている。第一次世界大戦は史上初の総力戦による世界大戦であり、誰もがその戦いがどういう方向に発展して行くか予想もつかず、最初は戦争はすぐ終わるという楽天的な気持ちが強かったようだ。しかし戦争が長引くにつれて危険な武器や毒ガスが使用され、また最初はのんびりした偵察のために使用されていた飛行機が恐ろしい戦闘機に変化していった。戦争が激しく残酷になるにつれてこの映画に描かれているようなクリスマス停戦が行われることは稀になっていったという。

彼らを瞬間的にでも結びつけたのは、音楽とスポーツ、そして宗教の力である。戦闘国の独仏英はみなキリスト教国で、この頃は人々の信仰も強く、クリスマスが本当に大切なものであったということも、クリスマス休戦の動機になっていたであろう。同じキリスト教国の国であるということで、敵国も理解しやすかったのであろう。もしこれがイスラム教徒とキリスト教徒、或いはイスラム教徒とユダヤ教徒との間の戦争であったなら、クリスマス休戦などは起こらなかったであろう。

彼らを瞬間的にでも結びつけたのは、音楽とスポーツ、そして宗教の力である。戦闘国の独仏英はみなキリスト教国で、この頃は人々の信仰も強く、クリスマスが本当に大切なものであったということも、クリスマス休戦の動機になっていたであろう。同じキリスト教国の国であるということで、敵国も理解しやすかったのであろう。もしこれがイスラム教徒とキリスト教徒、或いはイスラム教徒とユダヤ教徒との間の戦争であったなら、クリスマス休戦などは起こらなかったであろう。

第一次世界大戦で一番大きな政治的な変動を遂げたのはドイツである。当時ドイツはまだ帝国であり、臣民はドイツ皇帝兼プロイセン王ヴィルヘルム2世の名の下に戦ったのである。しかし大戦が続く中で国民の厭戦気分は高まり、1918年11月3日のキール軍港の水兵の反乱に端を発した大衆的蜂起からドイツ革命が勃発し、ヴィルヘルム2世はオランダに亡命し、これにより、第一次世界大戦は終結し、ドイツでは議会制民主主義を旨とするヴァイマル共和国が樹立された。

その後もドイツの政権は安定せず、敗戦後は戦勝国側からの経済的報復を受けドイツ国民は悲惨な生活を送っていた。その不満の中で1920年にナチスが結成され、それが第二次世界大戦に繋がっていくのである。映画の中では、ドイツ軍を率いたホルストマイヤー中尉はユダヤ人であった。クリスマス停戦を知った西部戦線の最高司令官であったヴィルヘルム皇太子は激怒し、ホルストマイヤー中尉の部隊を危険な東部戦線に送ってしまうが、その際にヴィルヘルム皇太子は中尉の胸にあるドイツ軍の鉄十字を自分の剣で突き「貴様は鉄十字に値しない」と怒鳴るが、それは20年後にドイツ市民権を剥奪され、ドイツ兵にも志願できず強制収容所に送られるユダヤ人の運命を暗示しているシーンであった。

この映画のメッセージを一言でいえば、「戦意は国家指導者によって形成されるものである」ということではないだろうか。この映画は英独仏の小学生が周辺の国に対する戦意を学校で愛国教育として叩き込まれるシーンから始まる。国民は敵国の兵士は顔のない獣だと思わされているから、戦争で戦えるのである。しかしクリスマスイブの夜の交流によって、初めて相手を人間と認識した兵士たちにとって、殺し合いは難しいものとなる。フランス軍を率いるオードゥベール中尉が、クリスマス停戦への非難を受けた時「ドイツ人を殺せと叫ぶ連中よりも、ドイツ兵の方がよほど人間的だ!」と反論する。また戦争に戻らなければならない兵士の「我々は(今日だけでも)戦争を忘れることができる。でも戦争は我々を忘れはしない」という言葉がいつまでも聴衆の心にのこるだろう。

この映画は美しい細部の描写が印象的な佳品なのだが、もし私が難点をつけるとしたら、オペラ歌手を演じたダイアン・クルーガーのあまりにも明らかな口パクだろう。彼女が兵士の前で歌う聖歌がこの映画の大きな転換点になるはずなのだが、歌っている彼女の体の震えもないし、口も平板にパクパクさせているだけで、素人目にも歌詞と彼女の口の動きが外れているのが明らかな瞬間が多すぎるのだ。美しい絵のような彼女の口だけがパクパクと切れたように動いているので、ここで映画の感動から冷めた聴衆も案外多いのではないか。ダイアン・クルーガーは確かに美しいがこの映画では本物のオペラ歌手、たとえばこの映画で実際に歌声を提供しているナタリー・デセイなどに任せた方がよかったのではないか。聴衆はダイアン・クルーガーの口パクより、むしろスコットランド軍のパーマー神父が奏でるバグパイプの演奏に感動するのではないか。『ムッソリーニとお茶を』でも、映画はナチスに占領されたイタリアの町を解放したスコットランド軍がバグパイプを弾きながら町に入ってくるところで終わる。バグパイプの音はなぜあれほど明るくて、楽天的で、悲しくて、感動的なのであろうか。

この映画は美しい細部の描写が印象的な佳品なのだが、もし私が難点をつけるとしたら、オペラ歌手を演じたダイアン・クルーガーのあまりにも明らかな口パクだろう。彼女が兵士の前で歌う聖歌がこの映画の大きな転換点になるはずなのだが、歌っている彼女の体の震えもないし、口も平板にパクパクさせているだけで、素人目にも歌詞と彼女の口の動きが外れているのが明らかな瞬間が多すぎるのだ。美しい絵のような彼女の口だけがパクパクと切れたように動いているので、ここで映画の感動から冷めた聴衆も案外多いのではないか。ダイアン・クルーガーは確かに美しいがこの映画では本物のオペラ歌手、たとえばこの映画で実際に歌声を提供しているナタリー・デセイなどに任せた方がよかったのではないか。聴衆はダイアン・クルーガーの口パクより、むしろスコットランド軍のパーマー神父が奏でるバグパイプの演奏に感動するのではないか。『ムッソリーニとお茶を』でも、映画はナチスに占領されたイタリアの町を解放したスコットランド軍がバグパイプを弾きながら町に入ってくるところで終わる。バグパイプの音はなぜあれほど明るくて、楽天的で、悲しくて、感動的なのであろうか。

[映画] マリリン 7日間の恋 My Week with Marilyn (2011年)

アメリカでのこの映画の批評は一般的に「マリリン・モンローを演じるミッシェル・ウィリアムズは素晴らしいが、映画自体は大したことがない。」というものであったが、その批評にもめげず観てみてびっくり。なかなか素敵で面白い映画であり、観た後もいろいろ楽しい会話ができる映画だった。

アメリカでのこの映画の批評は一般的に「マリリン・モンローを演じるミッシェル・ウィリアムズは素晴らしいが、映画自体は大したことがない。」というものであったが、その批評にもめげず観てみてびっくり。なかなか素敵で面白い映画であり、観た後もいろいろ楽しい会話ができる映画だった。

イギリスの監督サイモン・カーティスはマリリン・モンローに関する映画を作りたく、プロデューサーのデイビッド・パーフィットに話を持ちかけたが彼の反応は「マリリン・モンローについては世界中の人が知っている。今更、何か新しいものが出てくるのか?」とういうものだった。サイモンはドキュメンタリ映画作家の故コーリン・クラークの回想録が、マリリンがローレンス・オリビエと英国で共演した時のことを短く綴っているのに着眼し、デイビッド・パーフィットもそのユニークな視点が気に入リ、エイドリアン・ホッジが脚本を担当した。しかし、そんな地味な映画に製作費を出してくれる会社がなかなか見つからず、彼らはハリウッドの大物ハービー・ワインスタインに財政の交渉に行った。ハービーはコーリン・クラークの原作を読んだことがあるが、それは全く地味な本でまさかこれが映画化の対象になるとは思っていなかったが、エイドリアン・ホッジの脚本は案外よくできていると思い、また自分が高く評価しているミッシェル・ウィリアムズにマリリン・モンローを演じさせてみたいと思い、映画制作費を捻出することに同意したという。

この映画が素晴らしいのは、その当時の英国と米国の映画界の対比が適切に描かれていることだろう。一方には、英国王室シェークスピア劇団で徹底的に演技の基礎をたたきこまれたローレンス・オリビエがいる。彼は、1947年にナイト位を授けられ、自身が製作・監督・脚色・主演した映画『ハムレット』が1948年度の米国アカデミー作品賞、主演男優賞を受賞して名実共にイギリスを代表する名優にまでのし上がた。片やマリリン・モンローは1957年に『王子と踊子 』でローレンス・オリビエと共演した時は、セックス・シンボルとして世界一の人気女優になっていた。この映画は古典的なメソッドで叩き上げられたローレンス・オリビエと、専門的な演技の訓練を受けていないが、ツボに嵌ると天才的な演技を見せてしまうマリリン・モンローの対比をうまく描いている。それに付け加えて、ローレンス・オリビエの妻で一時代前のスーパースターだったヴィヴィアン・リーの内面の葛藤もあり興味深い。ヴィヴィアン・リーは『王子と踊子 』の舞台版では踊り子を演じていたが、映画で同じ役を演じるには年を取りすぎていると夫のローレンス・オリビエに言われてしまい、またマリリン・モンローの余りにも素晴らしい映画版での演技に、思わず感嘆し同時に嫉妬するという、何となく悲しい女優の業も描かれている。ローレンス・オリビエですら、演技力では表現しえないマリリンのオーラに感嘆し嫉妬してしまうくらいなのだ。余談になるが、製作者はローレンス・オリビエにはレイフ・ファイン(『ナイロビの蜂』『イングリッシュ・ペイシャント』)、ヴィヴィアン・リーには、キャサリン・ゼータ・ジョーンズを希望していたという。キャサリン・ゼータ・ジョーンズには中年のヴィヴィアン・リーを是非演じてもらいたかった。彼女はその時夫のマイケル・ダグラスが癌の闘病中で、仕事ができる状態ではなかったのでそのオファーを断った。代役のジュリア・オーモンドは往年の大女優のヴィヴィアンのオーラが全く出せていなかったのが残念。

この映画が素晴らしいのは、その当時の英国と米国の映画界の対比が適切に描かれていることだろう。一方には、英国王室シェークスピア劇団で徹底的に演技の基礎をたたきこまれたローレンス・オリビエがいる。彼は、1947年にナイト位を授けられ、自身が製作・監督・脚色・主演した映画『ハムレット』が1948年度の米国アカデミー作品賞、主演男優賞を受賞して名実共にイギリスを代表する名優にまでのし上がた。片やマリリン・モンローは1957年に『王子と踊子 』でローレンス・オリビエと共演した時は、セックス・シンボルとして世界一の人気女優になっていた。この映画は古典的なメソッドで叩き上げられたローレンス・オリビエと、専門的な演技の訓練を受けていないが、ツボに嵌ると天才的な演技を見せてしまうマリリン・モンローの対比をうまく描いている。それに付け加えて、ローレンス・オリビエの妻で一時代前のスーパースターだったヴィヴィアン・リーの内面の葛藤もあり興味深い。ヴィヴィアン・リーは『王子と踊子 』の舞台版では踊り子を演じていたが、映画で同じ役を演じるには年を取りすぎていると夫のローレンス・オリビエに言われてしまい、またマリリン・モンローの余りにも素晴らしい映画版での演技に、思わず感嘆し同時に嫉妬するという、何となく悲しい女優の業も描かれている。ローレンス・オリビエですら、演技力では表現しえないマリリンのオーラに感嘆し嫉妬してしまうくらいなのだ。余談になるが、製作者はローレンス・オリビエにはレイフ・ファイン(『ナイロビの蜂』『イングリッシュ・ペイシャント』)、ヴィヴィアン・リーには、キャサリン・ゼータ・ジョーンズを希望していたという。キャサリン・ゼータ・ジョーンズには中年のヴィヴィアン・リーを是非演じてもらいたかった。彼女はその時夫のマイケル・ダグラスが癌の闘病中で、仕事ができる状態ではなかったのでそのオファーを断った。代役のジュリア・オーモンドは往年の大女優のヴィヴィアンのオーラが全く出せていなかったのが残念。

ミシェル・ウィリアムズが描くマリリン・モンローがまた素晴らしい。歌い方とか動き方とか、彼女の雰囲気をよく出しているが、もっと素晴らしいのはマリリン・モンローが世間が思い勝ちな白痴美ではなく、意外と頭がよく自分のイメージを壊さないように結構そこはプロフェッショナルに徹しているところをうまく描いていることだ。やはり、ハリウッドでトップを張って行くのは大変なことだが、それを頑張って維持していこうという野心も感じさせるし、それだからこそ精神的にも大変で薬に頼ってしまうのもわかるし、名声で寄って来る男ではなく本当に自分を愛してくれる人を捜す気持ちもよくわかる。しかし、そんなあれやこれやがあっても、自分が築き上げてきたスターダムを捨てて普通の生活にはもう戻ることもできないジレンマもうまく表現されている。

ミシェル・ウィリアムズは文句なく美しく、現実にマリリンを演じる女性としては、彼女以外は考えられないような気すらする。しかし、やはり物足りない。ミシェル・ウィリアムズを見ていると、マリリン・モンローの方がもっと綺麗だったよ、もっとセクシーだったよ、もっと可愛かったよ、もっと悲しかったよ、と誰もが思うのではないだろうか。ミシェル・ウィリアムズを通じて、聴衆は図らずしも、マリリン・モンローがどんなに超越した存在だったかということを思い知らされる。ミシェル・ウィリアムズはそう思ってマリリンを熱演したのではないだろうが、図らずも彼女の好演はマリリン・モンローが誰にも真似ができない別世界の存在だということを、知らせてしまったのではないだろうか。

[映画] ムッソリーニとお茶を Tea with Mussolini (1999年)

『ムッソリーニとお茶を』は1935年から1945年にかけてイタリアのフロレンスで暮らした英国人及びアメリカ人婦人と、彼らと深く関わり合う一人のイタリア人の少年・青年ルカの生活を描いたコメディータッチの映画である。ムッソリーニ率いるファシストの台頭、英米のイタリアへの宣戦布告後の英米人の強制収用所での生活、ユダヤ人狩、パルチザンの動きなどが中心なのだが、銃声も殺人もほとんどなく、最初から最後まで映画は上品なお茶とビスケットの香りを失わないという不思議な映画である。実はこの映画の脚本、監督を担当したゼッフィレッリは、自分の経験をルカに投影させているというのだから、案外映画の内容は正確なのかもしれない。ゼッフィレッリは戦争当時反ファシズムのパルチザンとして反戦活動をしていたという。

『ムッソリーニとお茶を』は1935年から1945年にかけてイタリアのフロレンスで暮らした英国人及びアメリカ人婦人と、彼らと深く関わり合う一人のイタリア人の少年・青年ルカの生活を描いたコメディータッチの映画である。ムッソリーニ率いるファシストの台頭、英米のイタリアへの宣戦布告後の英米人の強制収用所での生活、ユダヤ人狩、パルチザンの動きなどが中心なのだが、銃声も殺人もほとんどなく、最初から最後まで映画は上品なお茶とビスケットの香りを失わないという不思議な映画である。実はこの映画の脚本、監督を担当したゼッフィレッリは、自分の経験をルカに投影させているというのだから、案外映画の内容は正確なのかもしれない。ゼッフィレッリは戦争当時反ファシズムのパルチザンとして反戦活動をしていたという。

第二次世界大戦の前夜、フィレンツェのコロニー(外国人居留区)に、元駐伊外交官未亡人のレディ・ヘスターをリーダーとする英国婦人たちのグループがあった。アメリカ人の歌手エルサもそのグループと親しいが、誇り高い昔気質のヘスターはアメリカのエルサを成金として嫌っていた。グループの一員のメアリはイタリア人のビジネスマンの秘書であったが、その上司は非嫡子のルカを英国紳士に育てあげようと希望し、メアリにルカの教育を依頼する。一方エルサは、自分が亡くなったルカの母と友人だったので、ルカの教育を援助する基金を立ちあげる。しかしイタリアが英国との友好関係を断絶しドイツに接近したので、ルカは方針を変えた父の意向で、ドイツ語を学ぶためにオーストリアの学校に送られてしまう。ヘスターはファシストの台頭を心配し、フロレンスの英国人社会を守るために、自分が面識のあるムッソリーニに会いに行き、アフタヌーン・ティーをふるまうムッソリーニに「イギリス人は何が起こっても守ってあげる」と言われて安心して帰って来る。しかしイタリアが英国に宣戦布告した後、イギリス人の女性たちは強制収用所に収容されてしまう。

エルサは大金を積み、ヘスターたちを収容所から高級ホテルに移し、彼らの住まいを確保してあげる。また彼女は、イタリア国内のユダヤ人に偽パスポートを提供し、彼らの海外逃亡を助ける。そのエルサの使命を手足となって助けているのは、美しい青年へ成長し、オーストリアから帰国したルカだった。やがて真珠湾奇襲により、ようやくアメリカが参戦し、イタリアとアメリカは敵国になり、実はユダヤ人であったエルサの身に危険が迫る。ルカはパルチザンにエルサの逃亡を依頼し、今や自分を守ってくれているのはイタリア人のムッソリーニではなく、アメリカ人のエルサであることを知ったレディ・ヘスターも、エルサの逃亡に一役買う。ルカはレディ・ヘスターの孫が加わったパルチザンに自分も加わり、また後にスコットランド兵に率いられる連合軍に合流し、ナチに占領されているイタリア解放のために戦う。映画はヘスターたちが暮らしているイタリアの町からドイツ軍があたふたと引き上げ、ルカたちのスコットランド軍がその町に到着し、町民の熱狂的な歓迎を受けるところで終わる。

エルサは大金を積み、ヘスターたちを収容所から高級ホテルに移し、彼らの住まいを確保してあげる。また彼女は、イタリア国内のユダヤ人に偽パスポートを提供し、彼らの海外逃亡を助ける。そのエルサの使命を手足となって助けているのは、美しい青年へ成長し、オーストリアから帰国したルカだった。やがて真珠湾奇襲により、ようやくアメリカが参戦し、イタリアとアメリカは敵国になり、実はユダヤ人であったエルサの身に危険が迫る。ルカはパルチザンにエルサの逃亡を依頼し、今や自分を守ってくれているのはイタリア人のムッソリーニではなく、アメリカ人のエルサであることを知ったレディ・ヘスターも、エルサの逃亡に一役買う。ルカはレディ・ヘスターの孫が加わったパルチザンに自分も加わり、また後にスコットランド兵に率いられる連合軍に合流し、ナチに占領されているイタリア解放のために戦う。映画はヘスターたちが暮らしているイタリアの町からドイツ軍があたふたと引き上げ、ルカたちのスコットランド軍がその町に到着し、町民の熱狂的な歓迎を受けるところで終わる。

この映画は歴史に残る名作というよりも、良い味わいの小品という感じだが、それでも実際のその時期を暮らした人間の映画だからこそわかる細かな点が幾つかあった。

一つは第一次世界大戦後から1930年代の初めまでは英伊関係が良好であったことである。従ってイタリア人にとって、英語が堪能だということは、大きなプラスだったのだ。またイギリス人の間では、ムッソリーニはある時点までは好意的に見られていたようだ。またイギリス人も戦争は主にイタリア・ドイツ対ドイツ周辺の国々という小規模で終わる戦争で、イギリス政府は上手に戦争を回避してくれると信じていたようだ。ある時点までは、戦争はある意味では他人事だったのだ。しかし、いったんイギリスが参戦せざるを得なくなった時点で、アメリカの存在がいっぺんに大きなものになってくる。今までイギリス人にとってアメリカは海の向こうのいい意味でも悪い意味でも遠い国だったのが、今や救世主のような立場になってくる。アメリカの参戦はヘスターたちに感謝をもって受け止められる。

また英国内でのイングランドとスコットランドの敵対関係も面白く描かれている。連合国参加を目指して戦場をさすらうルカが、連合国軍らしい軍団を見つけた時大声で訪ねる。「アメリカ軍か?」「NO!」「イングランド軍か?」「まさか!!俺たちはあんな残酷な奴らではない!!!」唖然とするルカに兵隊たちは大笑いする。「俺たちはスコットランド人だ!安心しろ!」そしてほっとしたルカを彼らは大笑いして迎えるのである。

ルカが参加したスコットランド軍の使命は、ヘスターを含む英国人捕虜を釈放して安全な場所に輸送することであった。町でヘスターに会ったスコットランド兵は「皆さんの身の安全のため、すぐさま荷物をまとめ、安全地帯に移ることを命令します。」と述べるが、ヘスターは「スコットランド人が(イングランド人の貴族である)私に命令をするのは、許しません!!」と怒るが、ルカとスコットランド兵が「しょうがないね。」といった感じで微笑を交わすところでこの映画は幕を閉じる。

[映画] クィーン The Queen (2006年)

今年はエリザベス女王の在位60年の式典とロンドンオリンピックがあり、英国民にとっては思い出深い年になったと思う。過去60年間は誰にとっても激動の時であっただろうが、特に女王にとっては、第二次世界大戦からの復興、英国病からの回復、冷戦、IRAの反乱、フォークランド戦争、対イラク、対アフガニスタン戦争、英連邦内の軋轢等数々の困難を越えての60年の治世であった。

今年はエリザベス女王の在位60年の式典とロンドンオリンピックがあり、英国民にとっては思い出深い年になったと思う。過去60年間は誰にとっても激動の時であっただろうが、特に女王にとっては、第二次世界大戦からの復興、英国病からの回復、冷戦、IRAの反乱、フォークランド戦争、対イラク、対アフガニスタン戦争、英連邦内の軋轢等数々の困難を越えての60年の治世であった。

この映画は1997年のダイアナの突然の死に際して、エリザベス女王が取った決断を描いている。「国民のプリンセス」として深く敬愛されたダイアナの死に対し、女王は、王室を去った女性の死は「プライベートマター」であるとして、彼女の死後もバルモラルの別荘にこもり続けたが、その態度は「王室の冷たさ」と国民の目に映り、国民の王室支持率は、突然過半数を割ってしまった。保守党政権を倒して新たに政権をとったブレア首相は、ダイアナに対する親愛を自分の支持に結びつける機敏な動きを取るが、同時に、女王にこれ以上王室がダイアナ無視し続けるのは王室に対するダメージになると忠言する。かつて保守党のサッチャー首相が公席で衣装かぶりをするのを怖れ「女王陛下は何をお召しになりますか?」と訪ねた時、きっぱりと「臣下の衣装には興味がない!」と述べ、王室と臣民の差を明らかにさせた位の女王であるから、なぜ離婚して王室を去っていった女性を王室の一員として扱わなければならないのか納得できない。しかし、心の底からダイアナを悼む国民を目の当たりにして、父ジョージ六世が即位した瞬間から、自分の一生は24時間365日国民に奉げると決意した女王は、もしダイアナの死は真の王妃の死であると国民が望むことなら、自分が今まで信じて来たことを変えてもいいと決意するのだ。

バッキンガム宮殿の前でに積まれたダイアナへの花束の山を見ている女王に一人の少女が花束を差し出す。「ダイアナ妃へのお花を私が奉げてあげましょうか?」と花束の山を見る女王に対して少女はきっぱりと「いいえ!!!」と答える。驚く女王にその少女は美しい瞳で、「この花はあなたに奉げたいのです。」と答える。その時の女王の感動の表情、女王と女王を演じる女優ヘレン・ミランが魔法のように融合した瞬間であった。テレビの実況で、国民に王室からのダイアナの死の追悼を述べる女王は、一人の暖かい義母であり、ダイアナの王子を心配する祖母であることを国民に強く印象付け、それをきっかけに国民の女王に対する敵意は解けていくのであった。

バッキンガム宮殿の前でに積まれたダイアナへの花束の山を見ている女王に一人の少女が花束を差し出す。「ダイアナ妃へのお花を私が奉げてあげましょうか?」と花束の山を見る女王に対して少女はきっぱりと「いいえ!!!」と答える。驚く女王にその少女は美しい瞳で、「この花はあなたに奉げたいのです。」と答える。その時の女王の感動の表情、女王と女王を演じる女優ヘレン・ミランが魔法のように融合した瞬間であった。テレビの実況で、国民に王室からのダイアナの死の追悼を述べる女王は、一人の暖かい義母であり、ダイアナの王子を心配する祖母であることを国民に強く印象付け、それをきっかけに国民の女王に対する敵意は解けていくのであった。

エリザベス女王の世代に取って、皇太子妃は他国の王家の娘か、最低でも英国の貴族の娘であるべきだった。チャールズ皇太子がカミラと恋仲であった時も、カミラは英国の上流階級の出ではあるが、最高位の貴族の出ではないということで反対にあい二人の結婚はかなわなかった。ダイアナは名門中の名門スペンサー家の娘であり、若くて早速王子を二人生むという快挙を成し遂げたという点では完璧な皇太子妃であったが、結局いろいろな理由で離婚ということになった。離婚協議中の泥沼劇と離婚後のダイアナの奔放な行動は、女王にとって「王室に泥を塗った」行為と移ったであろう。その中で女王も、もはや皇太子妃を階級で選ぶ時代は過ぎたということを、学んだであろう。英国の親戚筋にあたるヨーロッパの若い世代の皇太子のお妃はほとんど平民で、離婚経験のある者、大麻喫煙の経験のある子連れ、麻薬王の元愛人、政府高官の元愛人、南米の独裁虐殺者の内閣の要人政治家の娘、アジア系やブラックの血の入った女性など、女王の世代では考えられないような女性たちなのであるが、彼女たちはそれなりに国民の支持を受け、公務もてきぱきと行っているのである。

女王はずっとカミラに好感を持っていたそうだ。カミラは「ダイアナを追い出した憎むべき醜い女性」として長く国民から嫌われていたが、一言も自分を弁護することはなく、チャールズに従い大変な激務である公務を黙々と果たし続ける彼女を見て、「公務に対する責任感があるし、私!私!という野心もない。これだけの困難を乗り越えてチャールズに添い続けるのは、もしかしたら真実の愛というものなのかも知れない」と国民の見方も変わり始めた。カミラが訪米した際アメリカのジャーナリストは次のように書いている。「素顔のカミラは想像していたよりもずっと美しいし、優しさのこもったユーモアに溢れている。彼女をみていると、もしダイアナが生きていたら、カミラのように自然に美しく年を取るのは案外難しかったのではないかとすら思わさせるものがあった。」

ダイアナの忘れ形見ウィリアム王子の永年の恋人ケイト・ミドルトンもなかなか女王の結婚の同意がえられなかった。ケイトの家は一代で成しあがった富豪の家で、父親はまあ中流階級といえるが、母親は労働階級出身で野心たくましい印象を与え、また母方の叔父は麻薬の所持販売で逮捕されたという過去もある。しかし女王の懸念は、大学卒業後も働かずウィリアムからの結婚を待っているだけだとからかわれている彼女の評判にあり、ウィリアムに真剣に「彼女は健康なのに、なぜ働かないのか?」と訪ねたこともあるという。結局二人の間には一番大切なもの、愛と信頼があると確信した女王は二人の結婚を承認したわけだが、ウィリアムの妻になったケイトは、公務もきちんとこなし国民の人気も絶大なものがある。

エリザベス女王の人気は衰えることをしらず、ロンドンオリンピックの開会式でもボンドガールとしてヘリコプターから飛び降りて、開会式に臨席する(とみえる演出であるが)というセレブリティーまがいのことをやってしまったが、これも国民のためならば、オリンピックの成功のためならばという女王の意図であろう。これからもずっと長生きをしてほしい女王であるが、彼女の逝去の際は国民は深い悲しみに襲われるだろう。しかしその悲しみはダイアナの死と異なり、彼女の永年の国民への奉仕への感謝と、次世代への希望が込められたものになることは間違いない。

[映画] マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 The Iron Lady (2011年)

この映画を一言で言えば、サッチャーを演ずるメリル・ストリープの熱演以外は見る価値のない映画であるということにつきる。

この映画を一言で言えば、サッチャーを演ずるメリル・ストリープの熱演以外は見る価値のない映画であるということにつきる。

サッチャーの夫デニス・サッチャー を演じたジム・ブロードベント はこう語っている。

「アメリカ女優がサッチャーを演ずると聞いて、まず、えっ?大丈夫かな?と思いました。あまり期待できなかったのです。しかし、撮影が始まってメリルと夕食を共にした時、彼女がさりげなく会話にブリティッシュアクセントを混ぜた時、もしかしたら彼女はサッチャーを演じることができるのではないかという希望を感じました。」

別に彼は意地悪でこう言っているのではないだろう。多くの優れた演技派英国女優と共演し、過去にオスカーやゴールデングローブなどを受賞した名優の誉れ高きブロードベント は、たとえメリルがハリウッドで「世界一の女優」と持ち上げられてても、それを盲目的に信じるのではなく、「まあ、お手並み拝見」といった感じで見ていたのであろう。

別に彼は意地悪でこう言っているのではないだろう。多くの優れた演技派英国女優と共演し、過去にオスカーやゴールデングローブなどを受賞した名優の誉れ高きブロードベント は、たとえメリルがハリウッドで「世界一の女優」と持ち上げられてても、それを盲目的に信じるのではなく、「まあ、お手並み拝見」といった感じで見ていたのであろう。

もちろんメリルも馬鹿ではない。彼女はサッチャーを演ずる心意気を次のように語っている

「ええ、サッチャーを演じるのは俳優としてとても怖い経験でした。でも英国俳優の中にただ一人の米国の俳優として放り投げられた自分をみて、自分と、当時の政界に女たった一人で孤軍奮闘しているサッチャーとの共通性があるとわかり、それから彼女を演じる勇気が湧いてきたのです。」

映画の予告編はサッチャーに酷似したメリルが演説するシーンが散りばめられており、「さて、製作者は賛否両論だが、英国病を立て直したサッチャーの偉業の解釈と彼女の真髄をどのように見せてくれるのだろうか?」と期待して見たところ、なんと!!!政治家のサッチャーは予告編で見せたシーンくらいで、後は引退後認知症を患う彼女を描くことに終始しているのだ。

だからこの映画は、「鉄の女」と言うよりも、「茶碗を洗う女」というべきだろう。若かりし頃に「私は一生お茶碗を洗うだけの女になりたくないわ!!!」と啖呵をきったサッチャーが老境の今、誰もいない台所でひっそりと茶碗を洗うシーンで映画が終わるのだから。かつては英国で一番知られた顔の女性だったサッチャーが買い物にいっても、誰も彼女だと気がつく者もいない。要するにこの映画が言いたいのは、「エラそうなことを言ったのに、この結末か?ハハハ」「家庭も顧みず、家族も放置してあなたが得たものは、結局は茶碗を洗う毎日だったのか?」という意地悪な目なのではないかと思っている。どうして英国に貢献した職業婦人のサッチャーがこのように裁かれなければいけないのか?女性の自立をサポートする(はず)の左翼はどうしているのか?とつい思ってしまうのだが、サッチャー陣営に言わせると、この映画は左翼陣営の陰謀なのだそうである。なるほど。

賢いメリル・ストリープはこう語っている。

「年を取るということは素晴らしいことだと思います。今までわからなかったこと、見過ごしてきたことにも、ある日突然新しい意味合いを発見するのです。たとえば、茶碗を洗うとう行為一つにしても、その中に人生への愛おしさを感じるのは年輪を重ねたものにしかわからないものではないのかしら。」

確かに、メリルは年を重ねる毎にますますいい作品に出ている。ハリウッドは若くてきれいでグラマラスな女優しかいい役をあたえていないという批判があるが、メリルはまさにハリウッドの映画人がハリウッドはそんなに心が狭くないよと宣伝する広告塔みたいだ。彼女にどんどんいい役がいくので、同世代の女優たち、ダイアン・キートン、サリー・フィールド、グレン・クロースなど、特に、雰囲気も演技の領域も似ているグレン・クロスなどは役を奪われている感じがして気の毒である。しかし、メリルは節制と同僚に対する礼節と人並みはずれた努力でハリウッドでの不動の地位を築いているのだから、まあ許してあげよう。