Category Archives: 1990s

[映画] 青いパパイヤの香り L’odeur de la papaye verte, The Scent of Green Papaya (1993年)

映画監督を私なりの三角形理論で分類してみると、一つの頂点にヌリ・ビルゲ・ジェイランやアンドレイ・タルコフスキーやセルゲイ・パラジャーノフのようにシネマトグラフィーの絵画性で度肝を抜いてやろうという監督がおり、もう一つの頂点にはアスガル・ファルハーディーのように巧みなストーリーの語りでしぶとく勝負をかけてくる監督がいる。三番目の頂点には、わかりやすく面白いストーリーと計算を尽くしたシネマトグラフィーを併せ持って直球で勝負してくる黒澤明やスティーブン・スピルバーグのような監督がいる。『青いパパイヤの香り』のトラン・アン・ユン監督は最初のタイプ、ビジュアル派である。

映画監督を私なりの三角形理論で分類してみると、一つの頂点にヌリ・ビルゲ・ジェイランやアンドレイ・タルコフスキーやセルゲイ・パラジャーノフのようにシネマトグラフィーの絵画性で度肝を抜いてやろうという監督がおり、もう一つの頂点にはアスガル・ファルハーディーのように巧みなストーリーの語りでしぶとく勝負をかけてくる監督がいる。三番目の頂点には、わかりやすく面白いストーリーと計算を尽くしたシネマトグラフィーを併せ持って直球で勝負してくる黒澤明やスティーブン・スピルバーグのような監督がいる。『青いパパイヤの香り』のトラン・アン・ユン監督は最初のタイプ、ビジュアル派である。

この映画には、はっきりしたストーリーは全くない。舞台は1951年のフランス支配下のベトナム。最初の三分の二は女中奉公に来た若い少女が年増の女中に、「あの人は誰?、どうなっているの?」と聞き登場人物や設定を説明するのが少しで、後はその家の少年たちが虫を殺したり、爬虫類をおもちゃにしたり、所かまわず放尿したり、物体のクローズ・アップに費やされる。残りの三分の一は突然十年後に飛び、成長した少女が他の家に女中奉公の勤め先を変え、その家の男主人に愛され、彼の妻となるシンデレラ・ストーリに変わるが、全くと言ってよいほど台詞がない。前半で稚拙なメッソドで与えられた最初の家の人間関係の情報は全くといっていいほど後半の理解には役立たない。私なりに穿って解説すると、前半は女として苦しい生活を強いられた監督の母を、奉公先の優しく忍耐強い女主人として描き、後半は自分が幸福にしてあげている若い世代を、成長した少女の姿で描くという意図なのかもしれない。成長した女中をトラン監督の妻が演じている。まあ、全くストーリーも台詞もないのだから、私のような解釈をした人などいなかもしれない。観衆に「綺麗な画面は時々あるけど、何が言いたいの」「異国情緒を利用して得している部分がありそうでずるい」と思わせる映画である。

トラン監督はサイゴン陥落の時に、両親と共に共産主義政権から逃げてフランスに移住したベトナム人である。フランスの名門の映画大学で映画を学んだから、ヌーベル・バーグの理論やアンドレイ・タルコフスキーのシネマトグラフィーの手法をそこで叩き込まれただろう。この映画は彼の卒業後の第一作で、監督はこの映画を作製したときは30歳そこそこであった。自分の作風について、この映画が大評判になった時「僕は伝統的なストーリー・テリングは完全に否定し、新しい言語、ボディ・ラングイッジで、映画を作りたいと思っています。思考的な理性に変わってボディ・ラングイッジを駆使することにより、聴衆をチャレンジし、映画のエッセンスを感じ取ってもらいたいのです。」という青臭いマニフェストを宣言している。要するに、ストーリや言語や思想や情報は映画には不必要なもので、自分は映像だけで聴衆を説得してやるんだ、ということである。20年経った今でも、トラン監督は同じ考えなのだろうか、と興味深々である。というのも、美しい映像さえ提供すれば、優れた映画作家だというのは間違っていると私は思うからだ。映画とは、思索、主張、事実、想像、感性、情報、ストーリー、演技、音声、シネマトグラフィーなど無限な要素を最適に統合した最終結果を観衆に提出するものであり、その様々な映画作成の要素の中でもストーリー性は非常に重要な地位を占めている。もし映像だけで勝負したいのなら、別のメディアを使えばよいのである。映画というメディアを表現の媒体として使用しているなら「綺麗な画像だからいいでしょう、ストーリなんてなくっても」というのは、傲慢であり怠惰であると私は思う。ヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督はその美しい映像で見る者の度肝を抜くが、彼の作品には一貫した問題意識と思想があり、美しい画像はその心象風景である。アスガル・ファルハーディー監督の画像は情報に溢れた見事なものであり、彼のストーリー性を補強している。「映像が斬新じゃないから、アスガル・ファルハーディーは才能がないね」という人は一人もいないであろう。要するに、ストーリーとシネマトグラフィーは手に手を取って相手を助けるものであり、映画ではいい画像さえあればストーリがいらないという考え方は間違っている。それなら、映画というメディアを使う必要はないのである。

トラン監督は30代前半で、カンヌやベネチアという国際映画祭で錚々たる賞を受賞している。これらの賞は、新進監督を発掘し勇気づけるという要素もあるし、国際的な映画界ではベトナム戦争から回復しているベトナムを応援しようという気持ちもあるのだろう。しかし、大学を卒業したばかりの青年が「名作」を作る前に早々と「名声」だけを得てしまったのは、幸運なことばかりとはいえないのではないか。賞を取ったということで、誰も彼の作品に厳しい批判をしてくれる人はいなくなっただろうし、人生が楽になりすぎるのは、或る意味では「呪い」でもある。彼がこの後、20年間に『ノルウェイの森』を含めて数作のみを作っている寡作監督なのも興味深い。

この映画は、男性の観衆から賞賛され、女性の観衆に嫌われる映画のような気がする。何が女性の神経を逆撫でするかというと、最初の家の女主人と成長した女中の受身的な、男性第一、男性に気に入られるのがすべてという人生態度である。女主人は主人が浮気をして全財産を持って飛び出した後姑に「息子がそうしたのは、お前に女性としての魅力が無いからだ」と言われ、もっともだと泣くだけである。女中は小さい時から憧れていた年上の男性の家に奉公先を移し、嬉々として真面目に働き、その男の婚約者から男を奪い取る。なぜ男が金持ちで上流階級の婚約者から女中に鞍替えし、愛人でなく妻としようと思ったのかには一切の説明はない。結構深刻な女性たちの人生を美しい画像だけで描こうとしても、こちらには何も伝わって来ないのだ。こういう女性は男性にとっては魅力的かもしれないが、女性の神経を逆撫でする。男の方から婚約破棄をしたのに、女に婚約指輪を返還させ、その指輪を「ふん」といった表情で自分のポケットに入れる男があざとくていやな感じである。

もう一ついけないのは、成長した少女を演じるトラン監督の妻の演技である。彼女は全く台詞をしゃべらないで、従属した女性を表現するために猫背で首をいつも45度傾けていて、下目遣いで、ねちっと体をくねらせ、唇をいつもにたりにたりさせているだけだ。いかんせん彼女が演じる映画の中の女中は不気味で不自然で不愉快である。私なりの穿った見方を言わせてもらうと、トラン監督はもちろん才色兼備の妻を愛しているから、自分の映画の主演に使いたい。しかし多分彼女は幼い頃にベトナムから亡命しているので、ベトナム語は理解できるがネイティブではないのだろう。またトラン監督にしても彼女が女優としても才能があるという確信はないのだろう。だから万が一ベトナム人の人が見てもあまりボロがでないように、彼女の台詞はゼロにしたのではないか?猫背にして体をくねらせていれば、女らしさ、従順さが出るから大丈夫だと彼が踏んでいたのなら、それは問題である。成長した女優が唯一しゃべるのは、男主人から読み書きを教えてもらって、詩の一行を短く読むくだりである。今まで映画で使われていたパパイヤは青いのだが、この時だけ彼女は黄色いアオザイを着て、子供を孕んで成熟したパパイヤのような女という感じの演技をしていたが、口を開いた彼女の表情は一転して現代っ子的な西欧的な快活さに満ちている。詩の一行を読んでいるだけなのに彼女が「はい、ぶりっ子をして、旦那様を陥落して、みごと勝ち組になりました。めでたし、めでたし」と言っているような気がしたのは私一人であろうか。

一言で言えばこの映画は、「彼と一緒にこの映画を見にいきました。彼は、見終わった後で、見事な画像だな、情緒たっぷりでこれぞ芸術、あの女優はすごい美人だったな、やはり女は従順がいい、従順な女だからこそ幸せになれるんだ、悲しいことにああいう女はもう現代では消滅してしまったな、と感激しぱなっしで、私はバ~カと思ったけど、それは口に出さないで心で笑っていました」と女性が思う映画なのではないだろうか・

[映画] 太陽の雫 Sunshine (1999年)

『太陽の雫』は、19世紀のオーストリア=ハンガリー帝国時代から1956年のハンガリー動乱までのハンガリーの歴史を、5世代に渡る、あるユダヤ人一家を中心に描く歴史大河ドラマである。

『太陽の雫』は、19世紀のオーストリア=ハンガリー帝国時代から1956年のハンガリー動乱までのハンガリーの歴史を、5世代に渡る、あるユダヤ人一家を中心に描く歴史大河ドラマである。

この映画の魅力は、ハンガリーの歴史をわかりやすく描いていることである。一家の第一世代はオーストリア=ハンガリー二重帝国の田舎の村の居酒屋のオーナー。彼が若くして死んだあと長男(第二世代)がブタベストの工場に出稼ぎに出て、家伝の薬草酒のレシピを用いた酒メーカーのオーナーとして大成功する。その息子(第三世代)は法学者となり、ユダヤ系の苗字をハンガリー風の苗字に変え、皇帝に忠実な裁判官となる。しかし、ハンガリーが第一次世界大戦で敗北したあとハンガリー・ソビエト共和国が誕生すると、彼は戦犯として自宅監禁になり失意のうちに世を去る。

ハンガリー・ソビエト共和国はルーマニアの介入で打倒され、王政が復古するが、第一次世界大戦や、その後のハンガリーの共産党を打倒したルーマニアにより、国土の大半を失ったハンガリーは苦い思いでナチス政権に近づいて行く。第二次世界大戦では失地回復のため、枢軸国に加わったハンガリーも、1944年に枢軸国からの離脱を望むようになるが、ナチスドイツ軍に阻止されてしまう。第四世代は、フェンシングのナショナル・チャンピオンになり、ベルリンオリンピックの金メダリストにもなる。彼は1936年のベルリン・オリンピックに出場資格を得るためにカトリックに改宗した。しかし彼は結局強制収容所に送られて殺害されてしまうのだが。

命からがら強制収容所から戻って来た第五世代はソビエト連邦の後押しで成立したハンガリー人民共和国で秘密警察に参加し、ナチスに加担した人間の告発を始める。しかし、彼の仕事は次第に反スターリン派の愛国者を告発することに変質していく。1956年のハンガリー動乱の勃発で反ソビエト連邦軍の演説をした彼は逮捕され投獄された。釈放して家に戻った彼は今や一家の唯一の生き残りであった。彼は自分の苗字を再び元のユダヤ系の苗字に戻し、ユダヤ人として生きて行こうと誓う。

この映画でもう一つ面白いのは、なぜハンガリーのユダヤ人がひたひたと押し寄せるナチスの反ユダヤ主義を感じつつも、逃げずにハンガリーに留まったかをうまく説明していることである。反ユダヤ主義は裕福で社会的地位の高かったユダヤ人の特権を部分的に抑圧する法改正で始まったが、第一次世界大戦で皇帝のために戦った兵士とその家族にはその法は適用されなかった。また国威高揚に貢献した者、例えばオリンピックのメダリスト等もその例外の対象となった。つまりこの一家には反ユダヤ法は適用されなかったのだ。そんな状況で、すべての財産を捨てて言葉もわからない異国に逃亡しなければならない理由はなかった。しかし、この映画は、なぜ結局すべてのユダヤ人が強制収容所に送られてしまうようになってしまったのかについては、一言も説明していないが。

壮大なテーマを描いた力作であるにも拘わらず、この映画は名作或いは偉大な映画とはみなされないような気がする。なぜこの映画が名作になれなかったのかを、私なりに考えてみたい。

まず最初の理由は、第三、四、五世代(この三人はすべて英国の俳優レイフ・ファインズによって演じられている)の主人公の描かれ方である。この三人は権力志向、上昇志向が強くて、それを得るためには苗字を変えたり、宗教を変えたりという努力をする。しかし、女性に対する愛はあまり無い男たちである。女性からの熱烈なアタックで、「だめ、だめ」と言いつつも結局情欲におぼれてしまい関係を持つが、最後にはその女性の誘惑を「お前のせいで、自分の人生が破壊された」と冷たく非難する男である。彼らが相手にした女性も、自分の妹として育てられた女性(第三世代)、自分の兄の妻(第四世代)、自分の上司である冷徹なスターリン主義者の妻(第五世代)とすべて背徳というか危険な匂いが漂う関係である。女性が好きな男性のタイプは「実力はあるが、権力べったりではなく、女性を心から愛し、その愛を貫く」というものであろう。この映画の主人公はすべてその逆を行き、背徳とか、肉体だけの関係などという女性の最も嫌いな匂いをぷんぷんさせているので、女性の感情を逆撫でするのは無理もなかろう。しかし、映画の聴衆の50%は女性なのであるから、女性の支持を失ったらこわいのである。

この人物描写は、ホロコーストという重いテーマを描く映画としては、かなり危険なやり方である。下手をすれば、「なるほど、ホロコーストが実際にあった事実ということは認めましょう。でも、それを起こした際には、ユダヤ人にも責任があったのではないのですか?」という非常に危険な議論を起こしかねないのである。もちろん、誰だって完璧無欠の聖人君子であるはずはない。しかし、これだけの重いテーマを描くのなら、それなりの注意深さも要求されるのではないだろうか。

この映画の作者であり監督でもあるのは「メフィスト」でアカデミー外国語賞を受賞するなど、ハンガリーを代表する映画人である、サボー・イシュトヴァーンである。彼については2006年に、1956年のハンガリー動乱の後にスパイとして、仲間の監督や俳優に関するレポートを書いていたことが報道された。彼は最初はそれを否定していたが、結局後にそれを事実として認めることになるのだが、彼の周囲には彼を擁護する人が多かったという。ハンガリー動乱の後の異様な政治的締め付けを受け、警察国家となったハンガリーで生き延びることは容易でなかったに違いない。そういう残酷な時代だったのである。

もう一つの理由は、この映画は五世代の一家の流れを3時間で追う大河ドラマなので、個人の描写が表層的になり、事件の一つ一つが継ぎはぎな印象を受けることである。しかし、そのモデルになった人々は非常に魅力的である。

ハンガリーがフェンシングに強く、その金メダリストの中にユダヤ人がいたのは事実である。アッティラ・ペッチョーは1928年のアムステルダムオリンピックと1932年のロサンジェルスオリンピックでサーベルの団体戦で優勝している。アンドレ・カボスは1932年のロサンジェルスオリンピックではサーベルの団体戦で、1936年のベルリン・オリンピックではサーベルの個人戦と団体戦両方で金メダルを獲得している。二人ともナチス政権化で強制収用所に送られて死亡している。この映画の第四世代の男は、アンドレ・カボスがベルリンオリンピックの個人戦で優勝したことと、アッティラ・ペッチョーが収容所で同胞のハンガリー人に非常に残酷な手法で処刑されたことを基にして描かれているように思われる。

また第五世代の男の上司は実在の人物ライク・ラースローをモデルにしている。彼はユダヤ人の共産党主義者で、アウシュビッツから奇跡的に生還し母国ハンガリーの復興に全力をつくしたが、スターリン主義者に嫌われ1949年に処刑された。その後、ハンガリー動乱で一時名誉回復されたが、その後ハンガリーは動乱の鎮圧と共に警察国家として暗黒期に移行していくのである。

[映画] Four Days in September, Que É Isso, Companheiro? (1997年) 日本未公開

『Four Days in September』は、ブラジルの左翼過激派集団MR-8が、1969年9月に駐ブラジルのアメリカ大使チャールズ・エルブリックを誘拐し、四日間彼を人質に取り、獄中にいる自分たちの仲間15人の釈放を要求した事件を描く。この映画の基になっているのは、その事件の首謀者で後にジャーナリスト・政治家として活躍することになるフェルナンド・ガベイラが1979年に出版したメモワールである。彼は現在では、1995年からリオ・デ・ジャネイロで国会議員を勤めている実力者である。MR-8は中産階級の若い子弟や大学生や知識階級を中心に生まれた。MR-8が当初目指したものは、当時ブラジルを支配していた軍部政権を倒し、マルクス主義を標榜し、人民の自由を許す政権を樹立することであった。「未経験の子供たちの革命ごっこ」が心もとないので、スペイン内戦でフランコと戦っていた筋金入りの革命家が彼らを支援にくるというシーンもあり、ここに当時のスペインと南米のつながりを見ることができる。

『Four Days in September』は、ブラジルの左翼過激派集団MR-8が、1969年9月に駐ブラジルのアメリカ大使チャールズ・エルブリックを誘拐し、四日間彼を人質に取り、獄中にいる自分たちの仲間15人の釈放を要求した事件を描く。この映画の基になっているのは、その事件の首謀者で後にジャーナリスト・政治家として活躍することになるフェルナンド・ガベイラが1979年に出版したメモワールである。彼は現在では、1995年からリオ・デ・ジャネイロで国会議員を勤めている実力者である。MR-8は中産階級の若い子弟や大学生や知識階級を中心に生まれた。MR-8が当初目指したものは、当時ブラジルを支配していた軍部政権を倒し、マルクス主義を標榜し、人民の自由を許す政権を樹立することであった。「未経験の子供たちの革命ごっこ」が心もとないので、スペイン内戦でフランコと戦っていた筋金入りの革命家が彼らを支援にくるというシーンもあり、ここに当時のスペインと南米のつながりを見ることができる。

1960年代から70年代にかけて、南米の多くの国では軍部が政権を握っていた。ブラジルの隣国のアルゼンチンでは、1960年代には軍部とゲリラの間での抗争が激化した。1973年にはスペインに追放されていたペロンが選挙で大統領に選ばれ帰国したが、1年後の彼の死でアルゼンチンは再び混乱に陥る。1976年にホルヘ・ラファエル・ビデラ将軍がクーデターを起こし、再び独裁政権がアルゼンチンに生まれた。ビデラ政権は国民に対する強い抑圧、弾圧を進め、周辺の軍事政権と協調した「汚い戦争」でペロン信奉者や左翼を大弾圧した。

チリでは1970年の大統領選挙により、アジェンデ大統領を中心とする社会主義政権が誕生した。これは民主的選挙によって成立した社会主義政権であったが、その政権は不安定であった。社会的混乱の中で1973年、アメリカ合衆国の後援を受けたアウグスト・ピノチェト将軍らの軍事評議会がクーデターを起こして1974年にピノチェトは軍事独裁体制を敷いた。ピノチェト軍政は徹底的に反体制派の市民を弾圧し、これはやはり「汚い戦争」と呼ばれた。

ボリビアでは、民族革命運動党(MNR)が1952年に市民革命を起こし社会改革および経済改革を行っていたが、1964年にMNRは分裂して、軍部がクーデターを起こし革命政権は幕を閉じた。

ブラジルでは1946年に新憲法が制定されたが、なかなか民主主義が定着せず、ほかの南米の国のように政治経済での不安が続いていた。1964年にアメリカ合衆国の支援を受けたカステロ・ブランコ将軍が、クーデターによって軍事独裁体制を確立した。この時期には「ブラジルの奇跡」と呼ばれたほどの高度経済成長が実現したが、、軍事政権による人権侵害も大きな問題となった。『Four Days in September』はこの時代を背景にしている。

それまでスペインあるいはポルトガル領だった南米が独立したのは、ヨーロッパ大陸でナポレオン戦争が起こり、ナポレオン率いるフランスが両国を攻撃し、またフランス革命の自由平等の思想が南米まで伝わったからである。しかし南米では、独立し次第に共和制に移行した後でも、まだ貴族制は或いは大地主制が残り、貧富の格差あるいは西欧系の子孫と原住民との差別などの問題があった。また政治は独裁制あるいは軍部政権になりがちであった。こうした専制政治に対抗する人々がその精神的支柱として選んだのが、マルクス主義であった。

当時アメリカ合衆国とソ連は冷戦で対立していたので、米国は南米に広がる共産主義の脅威を非常に恐れた。そして、マルクス主義に傾く民族主義者に対抗するため、それを抑圧する専制政権を支援した。自由主義を標榜する米国としては、共産主義と専制主義の選択を迫られて、人民の権利を弾圧する専制主義の政府を選んだのである。半面、自由を求める人民はマルクス主義を指導原理に選んだのである。マルクス主義が自由を保障すると言うのは今では信じがたいが、南米の民族主義者にとって、米国は大地主や貧しい人々を搾取している資本主義の象徴であり、金持ちを守る恐ろしい専制権力と結びついているものだったのだろう。南米の民族主義者を独裁政府を援助することによって排撃しようとした米国は「世界の嫌われ者」になってしまう。

映画での外交官チャールズ・エルブリックの描かれ方は好意的である。自分はここで殺されてしまうかもしれないと覚悟した彼は、アメリカ政府の政策に「私個人としては」反対であると語る。彼は、アメリカのベトナム戦争への介入は誤りであったとも述べる。1969年の段階では作者のフェルナンド・ガベイラは社会革命の情熱に燃えていたが、後に彼は、大使誘拐事件を起こした自分は間違いを犯したと公式に認めている。フェルナンド・ガベイラはチャールズ・エルブリックの処刑役に任命されるが、それは彼にとってもつらい仕事であったと、この映画は語っている。

ブラジルに赴任する前にチャールズ・エルブリックが赴任したのはユーゴスラヴィアであった。南米とは逆に東欧のソ連の衛星国では、共産主義こそ人々の自由を奪うものだと信じている人々がいた。ハンガリーでの動乱はソ連に鎮圧され、1968年に起こったプラハの春もソ連に鎮圧された。ソ連に対して一歩置いた行動を取っていたユーゴスラヴィアの指導者チトーは、当時のアメリカの大使であるチャールズ・エルブリックに「今、同じことがユーゴスラヴィアで起こったら、アメリカ合衆国はどうするか」と尋ねたという。チャールズ・エルブリックは「ユーゴスラヴィアの独立と尊厳を守るために助けます。今、私たちの助けが必要ですか?」と答えたという。チトーは「今はまだ必要ではありませんが、その言葉に感謝します」と述べたらしい。そのあとすぐに、チャールズ・エルブリックはブラジルの大使としてリオ・デ・ジャネイロに赴任し、MR-8に誘拐されたしまったのだ。

1980年代のソ連の崩壊による冷戦の終結で、もはやマルクス主義はアメリカの脅威ではなくなり、アメリカの対南米政策は劇的な方向転換を遂げた。もはや、南米の専制国家はアメリカの必要悪ではなくなったのである。

[映画] The Last Days (日本未公開)1998年

『The Last Days』はShoah 財団の財政援助で作成された、ホロコーストの生き残りの人たちの証言のドキュメンタリーの一つで、これはハンガリー系ユダヤ人でホロコーストから生還した5人の証言である。5人の証言者の一人は後に米国の下院議員に選挙されたトム・ラントスである。

『The Last Days』はShoah 財団の財政援助で作成された、ホロコーストの生き残りの人たちの証言のドキュメンタリーの一つで、これはハンガリー系ユダヤ人でホロコーストから生還した5人の証言である。5人の証言者の一人は後に米国の下院議員に選挙されたトム・ラントスである。

Shoah財団は、スティーヴン・スピルバーグが『シンドラーのリスト』でアカデミー賞を受賞したのを契機に設立した財団であり、ホロコーストの生存者及び関係者の証言を記録し、その結果を次ぎの世代に伝えることを目的にしている。Shoah とはヘブライ語でホロコーストを意味する。スティーヴン・スピルバーグの祖先は17世紀あたりにオーストリアに住んでいたらしいが、自分たちをウクライナ系ユダヤ人と呼んでいる。彼の一族は早くからアメリカに移民しており、ホロコーストとは無縁である。また彼の家族はユダヤ人の多いニューヨークではなくオハイオ州とかアリゾナ州という田舎で暮らしているので、彼はアメリカでのユダヤ人のコミュニティーとはあまり縁がなかったようだ。しかし、『シンドラーのリスト』の成功により、ホロコーストは彼のライフワークの一つになった。彼はユダヤ人のみならず、奴隷で連れてこられたアフリカ系のアメリカ人や同性愛者の権利などにも深い関心があるようだ。

ホロコーストの生還者はすでに非常な高齢であり、彼らの証言は何らかの形で残されるべきであるし、「ホロコーストのことは戦時中聞いたこともなかった」或いは「ホロコーストは史実ではない」と主張する人が多数いる中で、それを事実だと証明するのが彼のミッションなのだろう。骨と皮までに痩せこけた収容所のユダヤ人の写真や、非常に大規模な収容所の建物を実際に見せられると、映画とは違う現実感がある。あれだけの広大な施設を設計した人、構築した人、管理した人がいるはずで、それに対する予算もあったはずだ。予算なしにはいかなるプロジェクトもなりたたないからである。

このドキュメンタリーは、ホロコーストの実態を5人の視点から描いているが、なぜヨーロッパで第二次世界大戦中にあれだけ大規模なユダヤ人狩りが起こったかについては、説明がない。これは彼らにもわからない謎なのだ。5人は非ユダヤ人の隣人や友人たちに囲まれ、社会的に成功している両親の愛にはぐくまれ、少しづつ厳しくなって行く反ユダヤ的法的規制も戦時の緊急の一時的なもので、戦争さえ終わればまた元の幸せな日常に戻れると信じていた。チェコ映画の『Protektor』やポーランド映画の『ソハの地下道』には、死を覚悟して自分たちを匿ってくれる人の努力にも拘わらず、「もうこんな汚い不便な生活はイヤ!!」と怒って、自分からユダヤ人の収容所に自発的に入った女性たちが登場する。すべてではないが、ヨーロッパでは裕福なユダヤ人が多かったし、その家庭で育った女性は何一つ不自由のないお嬢様お坊ちゃまだったのだろう。彼女たちには収容所の先に何があるかの予測がつくわけではないし、同じユダヤ人に囲まれている方が安全だし、外の空気も吸えるし、楽だと思ったのかもしれない。殆どのハンガリーのユダヤ人は、強制収容所は強制労働をさせられる所で、同胞のハンガリー人が戦争で苦労している時は自分も働くのは当然だと思い、収容所に行くことに納得したのではないか。しかし、彼らは、自分たちがトイレもない家畜専用の輸送列車で何日もかかってアウシュビッツに送られ、そこで自分たちが愛する祖国の政府からの命令でどんな目にあうかなどとは想像もつかなかったであろう。

ドイツに占領されて、大戦勃発の比較的初期からユダヤ人をアウシュビッツなどの収容所に送ったポーランド、チェコ、フランスなどと違い、ハンガリーではユダヤ人狩りが始まったのは遅く、1944年、ドイツの敗北が決定的になったころであった。ハンガリーはドイツの同盟国であり、ユダヤ人にとって比較的安全な地域であった。『この素晴らしき世界』にもでてくるように、お金をもらってチェコやポーランドのユダヤ人をハンガリーに逃亡させるビジネスをしている人もいた。命からがら逃亡して来たそんなユダヤ人がポーランドの収容所で何が起こっているかを説明しても、ハンガリー国籍のユダヤ人はまさかドイツ政府がそんなことをするわけがない、と半信半疑だったという。彼らはポーランドやチェコ或いはソ連国籍のユダヤ人と違い、ハンガリー政府が自分たちを守ってくれると信じていたのだ。

しかし、ハンガリー人の間での反ユダヤ人感情は1920年から30年代にかけて次第に強まっていったようだ。ハンガリーのユダヤ人は全人口の5%にすぎなかったが、彼らの大半は富裕な階層であった。1921年にブダペストの株式上場のメンバーの88%、為替ブローカーの91%はユダヤ人であった。ハンガリーの産業の50%から90%はユダヤ人が所有しているとも言われていた。ハンガリーの大学生の25%はユダヤ人の子弟であり、エリート校のブダペスト工業大学の学生の43%はユダヤ人の子弟であった。ハンガリーの医師の60%、弁護士の51%、民間企業のエンジニアと化学者の39%、雑誌編集者の29%はユダヤ人であったといわれている。ナチスやそれと共同するハンガリー政府はは生活苦にあえいでいる下層階級の不満の捌け口を、こういったエリートで裕福であった少数民族のユダヤ人への憎しみの気持ちに向けたのではないだろうか。

後に米国の下院議員になったトム・ラントスは収容所からすぐに脱出して、ラウル・グスタフ・ワレンバーグの隠れ家に逃げ込み、そこから反ナチスの地下活動を行った。ワレンバーグはスウェーデンの外交官で、外交官特権を利用して自分の事務所に逃亡して来たユダヤ人を匿った。一説によると彼の努力で10万人のユダヤ人が救出されたという。しかし、彼はドイツ撤退後に進駐してきたソ連軍の事務所にユダヤ人の戦後の安全について話し合いに行ったきり、行方不明となってしまった。彼は、危険を顧みず戦時中にユダヤ人を救ったとしてイスラエル政府のヤド・ヴァシェム・ホロコースト記念館から「諸国民の中の正義の人(Righteous Among The Nations)」賞を送られている。一説では、ワレンバーグはアメリカのスパイとみなされてソ連軍に会談に行った際に即逮捕され、その直後にボルシェビキの強制収容所で死亡したという。ゴルバチョフが政権を取ってから、こうした記録が次第に公表されるようになったのである。

ドイツ占領下のポーランドでは、ユダヤ人を支援した場合、支援を提供した本人だけでなくその一家全員、時には近所の人々も全て死罪とされたが、多くのポーランドがその危険を顧みずユダヤ人を救うことを選んだ。6135人のポーランド人が「諸国民の中の正義の人」賞の受賞者が出ている。日本からは外交官であった杉原千畝がただ一人この賞を受賞している。

[映画] 太陽に灼かれて Burnt by the Sun (1994年)

この映画の最初の2時間ほどは、ソ連の田舎にある芸術村で夏を過ごす家庭の団欒を描くことに終始し、まるでチェーホフの世界を眺めているようである。そうするうちに、一家の父親はロシア革命の伝説的な赤軍英雄のコトフ大佐であり、その若い妻はどうも元貴族の家系であり、彼女の一族がそこに召使と一緒に住んでいることから、この芸術村は妻の一家の別荘であったらしいと推測がつく。大佐は妻との間に ナージャという可愛らしい娘がいる。突然ディミトリという若くてハンサムな貴族風の芸術家が訪ねて来て、妻の家族に大歓迎される。そうこうしているうちに、ディミトリも元貴族で妻の嘗ての恋人であるということが知らされ、大佐以外は皆フランス語で楽しげに会話を始め、フランス語を知らない大佐はちょっと仲間はずれになる。これは恋の三角関係なのかと思っているうちに最後の20分で、ディミトリは実は秘密警察の一員であり、スターリンの命令でコトフ大佐を逮捕に来たという裏の背景がわかってくる。元貴族だから白軍派のはずなのに、ディミトリはなぜ赤軍の英雄のコトフ大佐を逮捕する権限を持っているのか、と観ている者は煙につつまれるはずだ。

この映画の最初の2時間ほどは、ソ連の田舎にある芸術村で夏を過ごす家庭の団欒を描くことに終始し、まるでチェーホフの世界を眺めているようである。そうするうちに、一家の父親はロシア革命の伝説的な赤軍英雄のコトフ大佐であり、その若い妻はどうも元貴族の家系であり、彼女の一族がそこに召使と一緒に住んでいることから、この芸術村は妻の一家の別荘であったらしいと推測がつく。大佐は妻との間に ナージャという可愛らしい娘がいる。突然ディミトリという若くてハンサムな貴族風の芸術家が訪ねて来て、妻の家族に大歓迎される。そうこうしているうちに、ディミトリも元貴族で妻の嘗ての恋人であるということが知らされ、大佐以外は皆フランス語で楽しげに会話を始め、フランス語を知らない大佐はちょっと仲間はずれになる。これは恋の三角関係なのかと思っているうちに最後の20分で、ディミトリは実は秘密警察の一員であり、スターリンの命令でコトフ大佐を逮捕に来たという裏の背景がわかってくる。元貴族だから白軍派のはずなのに、ディミトリはなぜ赤軍の英雄のコトフ大佐を逮捕する権限を持っているのか、と観ている者は煙につつまれるはずだ。

ニキータ・ミハルコフがこの映画の監督、脚本、主演を勤めており、大佐の娘ナージャを演じた少女は彼の実の娘である。ニキータ・ミハルコフの兄は『僕の村は戦場だった』を監督したアンドレイ・タルコフスキーの親しい友人のアンドレイ・コンチャロフスキーである。ニキータ・ミハルコフの父はソ連国歌の作詞家であるセルゲイ・ミハルコフである。セルゲイ・ミハルコフによるソ連国歌は眩しいまでのスターリン崇拝の歌で、1944年に国歌となったが、セルゲイ・ミハルコフはスターリン批判の影響で1977年にはその歌詞の一部を書き換え、その後2001年には新しいロシアのために完全に歌詞を変更している。

スターリンの大粛清は1930年代に起こっているが、1953年のスターリンの死後、ソ連共産党第一書記ニキータ・フルシチョフにより公式にスターリン批判が始まり、スターリンの個人崇拝は公的に批判された。1964年のフルシチョフの失脚後、レオニード・ブレジネフの政権下では一時改革派の力が衰え、チェコに軍事介入するプラハの春事件を起こしたりというジグザグもあったが、1985年にはミハイル・ゴルバチョフによって再びスターリン批判が再確認され、多くの犠牲者たちの名誉が回復された。この映画は1994年に作られているから、或る程度の言論の自由も保証されているはずだが、この映画の中でのスターリン批判は非常に象徴的である。そのシンボリズムはフランコの弾圧を恐れて、批判の気持ちをシンボリズムに託し、恐ろしいほど美しく妖しい映像をつくったスペインの現代映画に似ている。

この映画も映像の美しさ、シンボリズムの怪しさには恐るべきものがある。映画の中で具体的な粛清の恐ろしさを最小限に押さえ、はかない美を描くことに徹底したのはなぜだろうか。私はニキータ・ミハルコフという人間を知らないので何ともいえないが、私が感じるのは、ニキータ・ミハルコフという人は政治的な人ではないのではないか、ということである。彼にとって美しい心や、何か美しいものが一番大切なのであり、革命という仮面を被った暴力行為や、粛清という名の殺人行為は、それが醜いから、美しくないから、憎いのである。しかし、彼自身は繊細な心で政治というものに引っかかってしまっても、それを器用に扱っていくという資質の人ではないと思う。彼を理解するためには、彼が「親友で、一番大切な心の友」と常に呼んでいた黒澤明のことを考えれば、わかりやすいのではないか。黒澤がスターリンの大粛清を映画化するとしたらどうしたであろうか?私の答えは、「黒澤はそんな映画を作らなかっただろう」ということだ。たとえスターリンの大粛清の真実を知っていたとしてもである。たとえ、たとえだが、もし作ったとしても、非常にシンボリックな映画になったであろう。こう考えるとこの映画の極端なシンボリズムにも納得がいくのではないか。

しかし、ニキータ・ミハルコフという人は正直に自分の気持ちを表現する人である。彼は ボスニア戦争で一方的に犯罪者的な判断を下されて国際的な悪漢にされてしまった感のあるセルビア人を支持し、「民族としての誇りを忘れないでほしい」と述べ、セルビアの対コソヴォ政策も支持している。またウラジーミル・プーチンのリーダーシップにも支持の姿勢を明らかにしている。他の人の思惑はとにかく、自分の感情を正直に認めるタイプの人のように思われる。彼の政治信念を彼の言葉を借りていえば「個人的な考えとして、私は1917年以降のいかなる政府も合法的とは認めていない。なぜなら彼らの権力は暴力と流血とによって得たものだからです。」ということになろうか。だから『太陽に灼かれて』は革命という名の“偽りの太陽”に灼かれた犠牲者たちに捧げられているのであろう。ある日突然、何の前ぶれもなく連行され、家族たちにもその後がどうなったのか知らされなかった人々。大衆の前での偽りの公開裁判で晒し者にされた後で処刑された人々。全く政治に関係ないのに、逮捕されて殺された人々。この映画はそういう人々へのニキータ・ミハルコフとしての鎮魂歌なのであろう。

大粛清は、当時のソビエト連邦(ソ連)の最高指導者ヨシフ・スターリンが1930年代にソ連邦でおこなった大規模な反対陣営に対する政治弾圧を指す。スターリンに対抗したと看做された者は全て見せしめ裁判でスパイ罪などの自白を強要され死刑の宣告を受けたもので、その対象は幹部政治家のみならず、一般党員や民衆にまで及んだ。その目的はスターリンが自分の政敵を殺すこと、なかなか進まぬ経済の発展への大衆の不満を「裏切り者への憎しみ」に向けてそらすことであった。この粛清はついには革命を成功させた赤軍の英雄や、尊敬されている芸術家、そして海外からソ連に安全を求めて亡命して来た共産主義者にまで及ぶことになった。

大粛清は、当時のソビエト連邦(ソ連)の最高指導者ヨシフ・スターリンが1930年代にソ連邦でおこなった大規模な反対陣営に対する政治弾圧を指す。スターリンに対抗したと看做された者は全て見せしめ裁判でスパイ罪などの自白を強要され死刑の宣告を受けたもので、その対象は幹部政治家のみならず、一般党員や民衆にまで及んだ。その目的はスターリンが自分の政敵を殺すこと、なかなか進まぬ経済の発展への大衆の不満を「裏切り者への憎しみ」に向けてそらすことであった。この粛清はついには革命を成功させた赤軍の英雄や、尊敬されている芸術家、そして海外からソ連に安全を求めて亡命して来た共産主義者にまで及ぶことになった。

大粛清が1938年後半にようやく収まったのは、虐殺によって優秀な人間が殺され、国家機能に支障を来たすほどになり、またナチスの脅威が現実のものとなったので、国民の不満をナチスに対する憎しみに向けることが可能になったからである。1938年末になると、スターリンはこれまで大粛清の中心的組織であった秘密警察NKVDを批判し、弾圧することになった。皮肉なことに、あれだけたくさんの人間を死に追いやった秘密警察の関係者も次々と殺害され、NKVD関係の人間でスターリン時代を生き残れた者は殆どいなかったという。

[映画] 暗い日曜日 Gloomy Sunday – Ein Lied von Liebe und Tod (1999年)

舞台はナチスの影が忍び寄る1930年代後半のハンガリー・ブダペスト。ラズロは高級レストランを経営するユダヤ人。美貌のウェイトレスのイロナとは「大人の仲」である。彼らはレストランのピアニストとしてアンドラーシュを雇ったが、会った瞬間にアンドラーシュとイロナの間に恋の火花が飛び交う。しかしイロナはラズロと別れることもできない。またラズロとアンドラーシュの間にも友情が育つので、三人は奇妙な三角関係に陥る。またドイツ人の若者ハンスはイロナに横恋慕するのだが彼女に拒絶されて自殺をはかる。彼を救ったのはラズロであった。

舞台はナチスの影が忍び寄る1930年代後半のハンガリー・ブダペスト。ラズロは高級レストランを経営するユダヤ人。美貌のウェイトレスのイロナとは「大人の仲」である。彼らはレストランのピアニストとしてアンドラーシュを雇ったが、会った瞬間にアンドラーシュとイロナの間に恋の火花が飛び交う。しかしイロナはラズロと別れることもできない。またラズロとアンドラーシュの間にも友情が育つので、三人は奇妙な三角関係に陥る。またドイツ人の若者ハンスはイロナに横恋慕するのだが彼女に拒絶されて自殺をはかる。彼を救ったのはラズロであった。

アンドラーシュは彼女のために『暗い日曜日』という曲を作曲して、その歌をイロナへの誕生日プレゼントとして贈る。この曲はラズロの力添えでレコードとして発表され大ヒットするのだが、その曲を聴きながら自殺する人々が続出した。やがて、ハンスがナチスの幹部としてブダペストに戻ってきたことにより、イロナとラズロとアンドラーシュの運命は暗転する。

この映画は単に甘ったるい作り事ではなく、一部事実に基づいている。映画の中で流される『暗い日曜日』は、1930年代にハンガリー人の作曲家シェレッシュ・レジェーにより作曲され、それに歌詞をつけたのは、彼がピアニストとして働いていたレストランのオーナーのヤーヴォル・ラースローであった。またこの曲を聴いて自殺する人が続出するという都市伝説までできた。イギリスやアメリカの放送局では一時放送禁止曲に指定されたこともある。またシェレッシュ・レジェーもこの映画の中のアンドラーシュのように自殺している。

この映画は単に甘ったるい作り事ではなく、一部事実に基づいている。映画の中で流される『暗い日曜日』は、1930年代にハンガリー人の作曲家シェレッシュ・レジェーにより作曲され、それに歌詞をつけたのは、彼がピアニストとして働いていたレストランのオーナーのヤーヴォル・ラースローであった。またこの曲を聴いて自殺する人が続出するという都市伝説までできた。イギリスやアメリカの放送局では一時放送禁止曲に指定されたこともある。またシェレッシュ・レジェーもこの映画の中のアンドラーシュのように自殺している。

この曲を聴いて自殺するというのは、都市伝説に過ぎないと思うが、この曲は世界大恐慌、第一次世界大戦の敗北、そしてナチスの支配という暗い30年間を送ったハンガリー人の気持ちの暗さを反映しているのではないか。

ハンガリーは19世紀後半からオーストリアとオーストリア=ハンガリー二重帝国を形成し、経済的にも文化的にも世界のトップに躍り出たが、第一次世界大戦で破れ、オーストリアとも切断され、領土の半分を奪われ屈辱的な経済制裁を受けなければならなかった。1920年に結ばれたトリアノン条約により、ハンガリーは二重帝国時代の王国領のうち、面積で72%、人口で64%を失い、ハンガリー人の全人口の半数ほどがハンガリーの国外に取り残されることになった。国家としてこれ以上の屈辱があるだろうか?一方古来より領土争いなどでライバルであったチェコや北方のポーランドが共和国として独立し、この世の春を謳っている時だった。その苦い気持ちから、ハンガリーはドイツを結んで枢軸国の一員となった。ドイツの支持を追い風に1939年のスロバキア・ハンガリー戦争で領土を回復したし、ポーランドやチェコが後に辿ったドイツの一部となる、つまり地図上から国が消えてしまうという運命からは免れることができたが、ハンガリーの国民の大半は次第に枢軸国から脱退することを願うようになっていた。しかし、その時はすでに手遅れで、どうにもならなかったのだが。

結局枢軸国は第二次世界大戦で負けるのだが、一時はトルコ、ブルガリア、ルーマニア、チェコ、ポーランドの東欧とオランダ、ベルギー、ノルウェイ、フランスの北部までを支配し、スペインと英国以外はすべて枢軸国の支配化になっていた時期があった。スペインは参戦こそしなかったがドイツの『親友』であったから、中立のソ連を含めて英国以外のヨーロッパが殆どヒットラーの支配下に墜ちた時期もあったのである。

この映画は、単なるソープ・オペラだと思っていた。ソープ・オペラとは『昼メロ』とでも訳すべきか。洗剤会社が主婦の購買層をターゲットにして、昼に流す甘ったるいロマンティックな連続メロドラマのスポンサーになったことから、安っぽいメロドラマのことをソープ・オペラと言う。しかし、この映画は知性を売り物にする(はずの)映画批評家の仲で異常に評判がいい。何故なのだろうかと思って見てみてわかったのだが、この映画は宝塚の劇なのである。宝塚のショーの切符を買う時に、知的な批評や歴史的な事実の再現、或いは変な芸術至上主義を期待して買う人はいないだろう。2時間美しいものにうっとりして、楽しくすごせればそれでいいのだ。この映画はまさにそれである。

しかし、この映画はただ甘いだけでなく苦い汁もあり、結構食えない映画なのである。映画の中で一番憎むべき人物、自分が愛するイロナの体当たりの懇願も無視して、自分の命の恩人のラズロをユダヤ人収容所に平気で送ってしまうハンス。彼はユダヤ人を楽々助けれる状況にいたのである。事実数多くのユダヤ人を大金や大量の宝石などをもらって国外逃亡させている。その時に「何かあったら、私がたすけてあげたと証言してほしい」とダメ押しまでしているのである。いわば、『シンドラーのリスト』のシンドラーのような男である。スピルバーグの映画では英雄として描いていても、同じ人物を別の角度から見ると結構醜いですよ、という感じである。彼はナチスのSSであったにもかかわらず、ユダヤ人を助けた英雄だということで戦後も生き抜き、非常に成功した実業家として妻と共にブダペストに観光旅行で戻ってくる。

イロナは3人の男から愛されて、その3人を上手に操っている。まあ本人はそれが愛であるから、操るなどとはゆめゆめ思ってもいなかったのだろうが。アンドラーシュが自殺した後は彼の巨額のロイヤリティーは彼女のもとに譲られることになった。またラズロは自分の店を守るために、収容所に送られる前にイロナに店の権利を譲り、イロナはその伝説的なレストランを自分のものにするのである。またアンドラーシュは美男で天才的なピアニストではあるが、金に対する理解力もあって、金の交渉など現実的な面でも結構長けているのである。この映画ではそうした財政的な議論がちゃんと描かれている。ただ甘く切なく哀しいだけの映画ではないのである。

イロナは3人の男から愛されて、その3人を上手に操っている。まあ本人はそれが愛であるから、操るなどとはゆめゆめ思ってもいなかったのだろうが。アンドラーシュが自殺した後は彼の巨額のロイヤリティーは彼女のもとに譲られることになった。またラズロは自分の店を守るために、収容所に送られる前にイロナに店の権利を譲り、イロナはその伝説的なレストランを自分のものにするのである。またアンドラーシュは美男で天才的なピアニストではあるが、金に対する理解力もあって、金の交渉など現実的な面でも結構長けているのである。この映画ではそうした財政的な議論がちゃんと描かれている。ただ甘く切なく哀しいだけの映画ではないのである。

一番の極めつけはイロナの子供の育て方である。アンドラーシュとラズロが死んだあと、彼女が妊娠しているということが描かれる。アンドラーシュの子供であってほしいのだが、彼が死んだのはちょっと早すぎる感じである。イロナの子供は母を助けてずっとレストランの経営をしているので、聴衆は彼がラズロの子供だという印象を受ける。しかし一番の可能性があるのはこれがハンスの子供であるということだ。そうなるとイロナがその子供を育てたやり方がまことに見事である。最後に聴衆はハンスに裏切られて死んだラズロの恨みをやっとイロナが果たすのを目撃するのだが、もしイロナの子供の父親がハンスであるとしたら、これは結構恐ろしい復讐である。言葉は悪いが「たいしたタマだ」と言いたくなるのである。

[映画] コーリャ 愛のプラハ Kolya (1996年)

この映画は1988年、当時のチェコスロバキアで、冷戦の雪解けの動きを受けて共産党政府を比較的平和に打倒した、そのビロード革命に至る激動の時代に生きたチェコ人の初老の音楽家とロシア人の男の子の心の交流を描いた物語である。

この映画は1988年、当時のチェコスロバキアで、冷戦の雪解けの動きを受けて共産党政府を比較的平和に打倒した、そのビロード革命に至る激動の時代に生きたチェコ人の初老の音楽家とロシア人の男の子の心の交流を描いた物語である。

かつてのトップチェリストであったロウカは、今は落ちぶれて色々なアルバイトをやって生計を立てている。気が進まない中で、金目当てにチェコのパスポートを狙う子持ちのロシア人の女性と偽装結婚するが、その女性はコーリャという5歳の男の子を叔母のもとに残して西ドイツに亡命してしまう。しかしその叔母は突然亡くなってしまい、ロウカがコーリャの面倒を見ざるを得なくなる。最初はお互いにぎこちない感じだったが、二人の間には次第に親しみの心が湧いてくる。しかしロウカの兄も西側に亡命していることもあり、偽装結婚でロシア人の亡命を助けたのではないかと疑う秘密警察が調査を始め、またコーリャをロシアの孤児施設に送ろうとするソーシャル・サービスの女性も現れて・・・という感じで話が展開して、チェコスロバキアがビロード革命に成功して、ソ連の支配を打倒するというところで話が終わる。

コーリャを演じる少年があまりにも可愛らしいし、話は軽快なユーモアとウィットと共に進んで行くので、この映画は少年とチェリストの心温まる愛情物語であると思われがちだが、この映画で描きたいのはソ連の支配に対するチェコ人の反感、その中で一日一日を生きる人々の生活、激動の時代を生きた市井の人々の感情などではないだろうか。可愛らしいコーリャは映画を魅力的にするために使われているのであり、コーリャは大人の眼から見て可愛い子供であるが、その内面についての描写が平板であるという印象を受ける。ロウカの人間描写にしても、彼は女にだらしないいい加減な男だというように描かれている。体制の中で地位を奪われた男、女たらしに見せかけているのか、それが地なのかわからない複雑な男の内面などはあまり掘り下げられていない。ロウカがいい加減な男に描かれているのは、最初のいい加減さと最後の愛情深さのコントラストを強くしたいのであろう。しかし、外面の可愛らしさだけを強調された子供と戯画的に作られた大人の間で愛情ができあがっていく過程がどうも説得力がない。もしこれが愛情物語であるのなら、かなり頭で作った物語であると言わざるを得ない。

コーリャを演じる少年があまりにも可愛らしいし、話は軽快なユーモアとウィットと共に進んで行くので、この映画は少年とチェリストの心温まる愛情物語であると思われがちだが、この映画で描きたいのはソ連の支配に対するチェコ人の反感、その中で一日一日を生きる人々の生活、激動の時代を生きた市井の人々の感情などではないだろうか。可愛らしいコーリャは映画を魅力的にするために使われているのであり、コーリャは大人の眼から見て可愛い子供であるが、その内面についての描写が平板であるという印象を受ける。ロウカの人間描写にしても、彼は女にだらしないいい加減な男だというように描かれている。体制の中で地位を奪われた男、女たらしに見せかけているのか、それが地なのかわからない複雑な男の内面などはあまり掘り下げられていない。ロウカがいい加減な男に描かれているのは、最初のいい加減さと最後の愛情深さのコントラストを強くしたいのであろう。しかし、外面の可愛らしさだけを強調された子供と戯画的に作られた大人の間で愛情ができあがっていく過程がどうも説得力がない。もしこれが愛情物語であるのなら、かなり頭で作った物語であると言わざるを得ない。

映画の中では何回もこれでもかと言う程ラジオや新聞の折々の時勢の報道が入り、外界で何が起こっているかを聴衆に確認させる。人々の会話はソ連の駐在兵がどれだけうっとおしいかということに終始する。やはりこの映画は「ソ連の圧政下で人々はどういう気持ちで暮らしていたのか?」「チェコ人はナチスを憎んだ。しかしその後にやって来たソ連も同じように悪かった。」ということを、ビロード革命の勝利の後、記録しておきたいという意図で作られたように感じられる。アレクサンデル・ドゥプチェク書記長を中心とした1968年の改革運動「プラハの春」が、ソビエト連邦を中心としたワルシャワ条約機構の軍事介入で潰された以後、チェコスロバキアは東ドイツと並ぶ秘密警察国家となり、密告を恐れた人々は息を潜めたように暮らさざるを得なかったのである。

しかし時代は間違いなく動いていた。1989年には遂に隣国ハンガリーがオーストリアとの国境を開放するに至った。東ドイツの人々はハンガリーまではなんとか旅行できるので、ハンガリーに入国してそこから何とかしてオーストリアとの国境を越え、そこから更に西ドイツに移ろうと考えるようになった。ちょうどこの映画のコーリャの母のように、ロシアから入国可能なチェコに移り、チェコのポスポートを使用してそこから西ドイツに亡命しようと企んだようにである。ハンガリーのパスポートを持たない東ドイツの住民も、ハンガリーまで行けば何とかして国境を越えられるのではないかと期待して多数の東ドイツ市民がハンガリーに移動して来た。

1989年の8月にショプロンというハンガリー内で一番オーストリアに近い町で「民主フォーラム」が主催する汎ヨーロッパ・ピクニックが開かれた。この集会に参加すれば国境を越えられるという噂が広まり、多数の東ドイツ市民がこの町に集まり次々と国境を越え始めたが、ハンガリーの当局は彼らを止めなかった。このニュースは東ドイツ中に広がり、さらに多くの東ドイツ市民がオーストリアや西ドイツに接するハンガリーやチェコスロバキアの国境地帯に押し寄せた。東ドイツではこのニュースに刺激されてますます自由を求める市民運動が高まり、ついに1989年11月10日にベルリンの壁は倒されたのである。11月17日にはチェコスロバキアでビロード革命が勃発し、共産党政権が崩壊していくのである。ソ連はもうそれに介入することもなかった。あの「プラハの春」の屈辱が繰り返されることはなかったのである。

この映画でロウカを演じたズディニェク・スヴェラークがこの映画の脚本も書き、彼の息子のヤン・スビエラークが監督を務めている。ヤン・スビエラークはこの映画のメガホンを取ったときは僅か30歳であり、ビロード革命が起こった時、彼は23歳の学生だったのである。この映画はソ連体制化で自分がどんな暮らしをしていたのかを息子を含めた若い世代に伝えたい、そして自分の息子の将来に希望を持ちたいというズディニェクの父としての想いが込められているように思われる。ズディニェク・スヴェラークが「プラハの春」を経験したのは彼が32歳の時であった。

[映画] ムッシュ・カステラの恋 The taste of Others Le goût des autres (1999年)

この映画はどこか『屋根裏部屋のマリアたち』に似ているが、別に美男美女が出てくわけでもないし、もっと地味で見過ごされてしまう話である。『屋根裏部屋のマリアたち』での恋の障壁は、わかり易い『人種』とか『社会階層』の差であるが、ここでは恋の障壁は、安定した中産階級の中での個人の教養の差というか、人生の楽しみ方や嗜好の差である。しかし、人生を静かに深く楽しむ『大人の人間』にはこの映画を心から推薦したくなる、そんな映画なのである。

この映画はどこか『屋根裏部屋のマリアたち』に似ているが、別に美男美女が出てくわけでもないし、もっと地味で見過ごされてしまう話である。『屋根裏部屋のマリアたち』での恋の障壁は、わかり易い『人種』とか『社会階層』の差であるが、ここでは恋の障壁は、安定した中産階級の中での個人の教養の差というか、人生の楽しみ方や嗜好の差である。しかし、人生を静かに深く楽しむ『大人の人間』にはこの映画を心から推薦したくなる、そんな映画なのである。

またハリウッド映画の大げさな表現、たとえば腹が立てば殴る、悔しければ物を投げつけるというテクニックに飽き飽きしている人に是非観てもらいたな、と思う。この映画に出てくる人物は皆それぞれの意味で善男善女であるが、それでも本当に自分が幸福にしてあげれて、幸福にしてもらえる人を捜すためには、性格の良さを超えた、人間の嗜好というものが致命的な役割を持つという当たり前のことをユーモアと仄かな哀歓で描いている。そしてその恋愛観といいユーモアの感覚といい全くフランス的なのである。フランス映画が好きな人には全く説明が不要であろう。

カステラは中堅企業の社長。金はあるが、若い子からはチビ、デブ、ハゲとからかわれかねない風采で、自分の事業を運営すること以外何の教養も趣味もない。イランの会社とビジネスをすることになり、その業務契約の中に彼の身辺を守るためボディーガードをつけるという項目がついたので、元警察官のフランクが雇われる。イラン人と会話をするために英語が必要となり、契約はカステラが英語の個人授業をつけることも要求するが、彼は英語の授業に興味もなく、英語教師のクララもすげなく追い返してしまう。

自分の姪が女優の卵なので、彼女が出ている舞台を妻とお義理で見に行ったが、演劇に興味も持たなかったカステラは思いもかけず、その劇に感動してしまい、自分を感動させた女優が自分の英語教師だと気がつく。そう、彼は恋に落ちたのだ。それから彼の彼女への熱烈(と本人は思っているのだが、傍から見れば滑稽)なアタックが始まる。この映画はそのカステラとクララを含む人物群像の、異性への(そして人生への)心の惹かれ方を描く。

カステラの妻はインテリア・デコレーターで、自宅を少女趣味でゴタゴタ飾り、カステラも自分は美的センスがないのでそれでいいと思っていた。しかしカステラはクララと彼女の取り巻きの芸術家と付き合っていくことにより、自分にも好みがあったということに気づく。その過程で彼は、妻は自分の気持ちを無視し、彼女の考えや好みだけが正しいと思い、自分より動物のことだけを気にかけ、表面的なことにしか興味がない人間に感じ始め、妻への心が離れていく。自分の好みに目覚めたカステラは花模様だらけの家に暮らすことがだんだん息苦しくなってくる。

カステラは自分と働く一流大学出身のエリートのビジネス・コンサルタントの高圧的な態度に劣等感を抱き、彼は自分を馬鹿にしていると嫌っていた。しかしそのコンサルタントがカステラと働くことに疲れ辞表を出した時のほっとした人間的な表情を見て、コンサルタントは自分の職務を熱意を持って執行するがために堅い態度を取っていただけだったが、彼は自分の仕事に取って大切な人間だとわかり、カステラは謙虚なな態度で彼が辞意を翻すよう懇願する。

カステラのボディーガードのフランクは一見クールでニヒルな悪っぽい男、カステラの運転手のブルーノは善良すぎるお人よしだが、二人は仕事を通じて仲良くなる。ブルーノはクララたち芸術仲間がたむろするバーにタバコを買いに行き、そこでバーテンダーをしているマニと知り合う。マニは優しい女性で、彼女は最初はブルーノの優しい部分に引かれて付き合うが、ブルーノを通じてフランクに会った瞬間、フランクの中にある虚無的で暗い部分と自分の中にある暗さが稲妻のように閃きあい一瞬で恋に落ちる。

フランクは一見虚無的に見えるが、心の中には自分が捨てたと思った正義感が残っていた。彼はマニが麻薬の売買で生計を立てているのを止めようとするが、マニはそれが気にいらない。そしてある日、自分の元同僚が、法律に隠れて悪事を働いていた大物を遂に逮捕することに成功したというニュースを目にする。フランクとその同僚はその大物を追っていたが、その大物は常に逃げるのに成功していた。フランクはそんな現実に嫌気がさして警官を辞めたが、同僚は決して捜査を諦めなかった。その事実はフランクに自分とマニとの関係を再考するきっかけとなった。

クララは最初は自分に付き纏う教養のないカステラの存在を迷惑に思っていた。しかし同時に自分の芸術仲間がカステラの教養の無さを軽蔑しているのに、彼の金を目当てにパトロンになってもらい、金を貰っているのに彼を馬鹿にするのをやめないという状況がいやになってきた。クララは次第に、カステラにも彼なりの鑑賞眼があり、その目で自分を女優として、人間として、そして女性として評価してくれているのに気がつき、彼に心を開いていく。

ブルーノはお人よし過ぎるということで恋人にもマニにも振られてしまう。自分の好きなフルートを吹くために街の素人オーケストラに入るが、そこで彼と波長の会いそうな優しそうな女の子に憧れの目で見られるというところでこの映画は終わる。とても前向きな気持ちを与えてくれる終わり方である。

要するにこの映画は何かに惹かれてしまうその過程のミステリーを描いている。その感情はある日突然稲妻のようにやって来るかもしれないし、思いもよらないところからじっくりとやって来るかもしれない。自分の中にはいろいろな人格や価値観が混ざっているが、人間は結局その中で自分の本当に大切な嗜好や価値観に基づいて異性や人生の機会を選んでいくという当たり前のことを、素敵な感覚で表現している映画である。

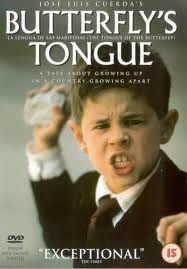

[映画] 蝶の舌 La lengua de las mariposas Butterfly’s Tongue (1999年)

この映画を『ベル・エポック』(1992年)と『みつばちの囁き』(1973年)と併せて観ると、スペインの1931年の第二次共和制の樹立から、1936年の内乱の勃発と、ファシストが政権を取ってからの苦しい沈黙の時代がよくわかる。『ベル・エポック』は共和制樹立を描き、『みつばちの囁き』は1940年代の沈黙の時代を描く。この『蝶の舌』は1936年の内戦に至る過程を描いている。映画が作成されたのも、フランコ政権が倒れ民主主義が戻ってきた1999年であるから、スペインの芸術家も沈黙を破り、自分を守るシンボリズムも捨て、自分の訴えたいことを率直に表現していると言える。

この映画を『ベル・エポック』(1992年)と『みつばちの囁き』(1973年)と併せて観ると、スペインの1931年の第二次共和制の樹立から、1936年の内乱の勃発と、ファシストが政権を取ってからの苦しい沈黙の時代がよくわかる。『ベル・エポック』は共和制樹立を描き、『みつばちの囁き』は1940年代の沈黙の時代を描く。この『蝶の舌』は1936年の内戦に至る過程を描いている。映画が作成されたのも、フランコ政権が倒れ民主主義が戻ってきた1999年であるから、スペインの芸術家も沈黙を破り、自分を守るシンボリズムも捨て、自分の訴えたいことを率直に表現していると言える。

1936年、スペイン、ガリシア地方の片田舎の町。喘息持ちのモンチョは1年遅れて小学校に入学する。人見知りをしてなかなか周囲に馴染めないモンチョに、担任のグレゴリオ先生は優しく接してくれた。グレゴリオ先生は、子供たちに授業以外にも、人生、文学、愛など色々なことを教えた。先生は、生物を勉強するために子供たちをフィールドトリップに連れていく。蝶の舌の話に興味を持ったモンチョに、先生は顕微鏡で見せることを約束する。モンチョの兄アンドレも町のバンドに入れてもらい、いろいろ演奏旅行をすることで人生を広げて行く。モンチョの父は共和党派であり、母は共和党を信じないが、それが夫婦の絆には何の障害もない。父とグレゴリオ先生の間には友情と尊敬があった。

しかし、遂に町がファシストに乗っ取られる日がやってきた。それまで共和党の支持者であることを明らかにしていた父は一家を守るために、逮捕された共和党派の人々の見せしめに加担するために、町の広場に他の町民と出て行く。一家を守るために、母は逮捕された人々に罵声を浴びせかけ、それを黙って見ていた兄弟だが、アンドレは自分に優しくしてくれたバンドリーダーが、モンチョは自分の親友の父がその逮捕された人々の中に入っているのに驚く。その逮捕された人々の最後に並んでいたのは、グレゴリオ先生だった。父も苦しそうに罵倒を始める。母に促されて、モンチョは自分の大好きだった先生に、「赤!」「無神論者!」と罵倒し、自ら進んで石を投げつけるのであった。

しかし、遂に町がファシストに乗っ取られる日がやってきた。それまで共和党の支持者であることを明らかにしていた父は一家を守るために、逮捕された共和党派の人々の見せしめに加担するために、町の広場に他の町民と出て行く。一家を守るために、母は逮捕された人々に罵声を浴びせかけ、それを黙って見ていた兄弟だが、アンドレは自分に優しくしてくれたバンドリーダーが、モンチョは自分の親友の父がその逮捕された人々の中に入っているのに驚く。その逮捕された人々の最後に並んでいたのは、グレゴリオ先生だった。父も苦しそうに罵倒を始める。母に促されて、モンチョは自分の大好きだった先生に、「赤!」「無神論者!」と罵倒し、自ら進んで石を投げつけるのであった。

この映画で一番怖いのは、平和に暮らしていた町の人々が内戦で一転して敵味方に別れてしまうことだ。内戦が始まる前は、夫婦の間でも、家族でも、学校でも、教会でもそれなりの小さな問題や意見の食い違いがあった。しかし、町というコミュニティーはそんな小さな違いを乗り越えて互いに助け合うことで成立していた。しかし、中央の政権争いが段々過激になるにつれて町の人々の顔つきまでが変わってきて、最後は憎しみと怖れと戦いと投石でコミュニティーが破壊していく。ファシストと共和党の戦いは遥か彼方の政権中央部で行われている抽象的な争いではない。ここでは、昨日の隣人が今日の迫害者になる恐ろしい現実なのだ。

もう一つ怖いのは、子供が親の保身を恐れを敏感に感じ取り、親以上の過激な行動にでてしまうことである。映画では、両親は戦争も望まないし、誰をも傷つけたくないのだが、もし逮捕された共和党派の味方をしたら、明日はわが身だということがわかって、保身のための罵倒を行う。しかし子供はその親の怖れを敏感に感じ取って、親以上の行動に出てしまうのだ。自分の行為に対する結末がわからないだけ、コントロールがきかないのが怖い。

しかし、この映画は自分をあれだけ可愛がってくれたグレゴリオ先生に投石をするモンチョを責めているのではない。何が起こっているかわからないが敏感に何かが起こっていることを感じ取れる子供をそのように行動させる時代が悪いのだ。中国の文化大革命でも、カンボジアのクメールルージュでも、子供が大人たちを裁いている。その背後には子供たちをそうさせた何者かがいたのだ。

フランコの死は1975年、スペインが本当に民主国家として安定したのは1981年、反フランコ者の名誉が回復するのは2008年まで待たなければならない。スペインにはグレゴリオ先生のように、名誉を奪われて死んだ人々はたくさんいるのだろう。