Category Archives: 2010

[映画] 4ヶ月、3週と2日 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007年)俺の笛を聞けIf I Want to Whistle, I Whistle (2010年)

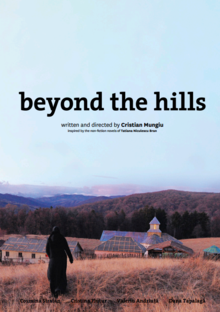

2000年代に入ってからのルーマニア映画の活況は非常に目覚しい。毎年、何らかの映画が国際映画祭の最高賞を受賞しており、これらの動きはルーマニアのニューウェーブと言われている。今年はついにクリスティアン・ムンギウによる『汚れなき祈り“Dupa dealuri(Beyond the Hills)”』がアカデミー賞外国語映画賞部門でのショートリストにまで残り、最終候補ノミネーションにあと一歩まで来ている。もしノミネートされれば、ルーマニア映画界で初の快挙となるだろう。ルーマニアのニューウェーブというのは、2000年代から始まった国際的に注目され続けるルーマニア映画の総称に過ぎないが、社会性が強く、素人っぽくミニマリストの写実性という手法を取るということでは、ある種の共通性がある。社会主義の崩壊時に10代20代だった世代が今30代40代となり、西欧やアメリカの映画技術に影響され、新しい映画を作っている。

2000年代に入ってからのルーマニア映画の活況は非常に目覚しい。毎年、何らかの映画が国際映画祭の最高賞を受賞しており、これらの動きはルーマニアのニューウェーブと言われている。今年はついにクリスティアン・ムンギウによる『汚れなき祈り“Dupa dealuri(Beyond the Hills)”』がアカデミー賞外国語映画賞部門でのショートリストにまで残り、最終候補ノミネーションにあと一歩まで来ている。もしノミネートされれば、ルーマニア映画界で初の快挙となるだろう。ルーマニアのニューウェーブというのは、2000年代から始まった国際的に注目され続けるルーマニア映画の総称に過ぎないが、社会性が強く、素人っぽくミニマリストの写実性という手法を取るということでは、ある種の共通性がある。社会主義の崩壊時に10代20代だった世代が今30代40代となり、西欧やアメリカの映画技術に影響され、新しい映画を作っている。

ルーマニアの映画は社会主義体制でほぼ壊滅してしまったので、若い世代である彼らの頭を抑える重鎮とか先輩の監督はいないので、彼らは比較的自由に活動ができる。彼らは感受性の強い十代で天地が引っ繰り返るような社会変化を経験し、その後の国家の再建の困難さも目撃しているので、表現したい題材には事欠かない。また全世界的に「今、ルーマニアの人々は何を感じ、考えているのか」という好奇心もあり、ルーマニアの映画に耳をすませている聴衆もいる。西欧の映画に関する情報もどんどん入ってくるし、EU加入後移動の自由も保証された。また世界的規模での名声を得た隣国トルコのヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督のようなロール・モデルも身近にいる。映画製作に対するすべての条件が熟してきたのだ。ルーマニアの映画がカンヌやベルリンの映画祭で大きな賞を受賞するたびに「国の名誉だ」という喜びの声が国内で沸き起こる。まるで、かつてオリンピックの体操競技で選手が金メダルを獲得した時のように。

『4ヶ月、3週と2日』は、ルーマニアのニューウェーブの中では国際的に最も成功した映画である。チャウシェスク大統領による独裁政権のルーマニアを舞台に、妊娠をしたルームメイトの違法中絶を手助けするヒロインの一日を描く。監督は『汚れなき祈り』で、2013年のアカデミー賞ノミネートに王手をかけているクリスティアン・ムンギウである。クリスティアン・ムンギウは1968年生まれであるから、まだ44歳であるが、経歴を考慮に入れるとルーマニアで最も成功している監督の一人だといえるだろう。

『4ヶ月、3週と2日』は、ルーマニアのニューウェーブの中では国際的に最も成功した映画である。チャウシェスク大統領による独裁政権のルーマニアを舞台に、妊娠をしたルームメイトの違法中絶を手助けするヒロインの一日を描く。監督は『汚れなき祈り』で、2013年のアカデミー賞ノミネートに王手をかけているクリスティアン・ムンギウである。クリスティアン・ムンギウは1968年生まれであるから、まだ44歳であるが、経歴を考慮に入れるとルーマニアで最も成功している監督の一人だといえるだろう。

社会主義政権下のルーマニアでは人工妊娠中絶は非合法であった。ルーマニアの若いカップルは多くても2~3人くらいしか子供をほしがらず、人口減少を恐れたチャウシェスク大統領は1968年に、人工妊娠中絶を法律で禁止としたからである。その結果、非合法に危険を冒して秘密裏に妊娠中絶を行って死亡する女性もいた。『4ヶ月、3週と2日』はエリートであるはずの大学生の主人公が、ルームメートの中絶を助けるために飛び回る様子が描かれる。その友達が妊娠した理由やその相手は一切描かれず、親にも相談せず違法の医師を友人の口コミで捜して行く現実、荒涼とした通りを野良犬が歩き回る首都ブカレストの様子、タバコを現金代わりに持ち歩く主人公、質素なアパートの中に一歩入ると密かに贅沢を楽しんでいる(どうやら金持ちらしい)主人公の恋人の家族、もし主人公が妊娠したらどうしようかと真面目に考えていない主人公の恋人など、社会主義政権崩壊の直前のブカレストの知識人の生活も垣間見える。

『俺の笛を聞け』は新人フローリン・セルバンの監督、ベテランのカタリン・ミツレスクの脚色、プロデュースによる映画で2010年のベルリン映画祭において銀熊賞(審査員グランプリ)とアルフレッド・バウアー賞の2冠に輝いてる。カタリン・ミツレスクは1972年生まれなのでまだ40歳である。2004年に作成した『トラフィック』がカンヌで短編映画大賞を受賞し、この映画がルーマニアのニューウェーブの隆盛のきっかけになったといわれる。2006年の『The Way I Spent the End of the World』が国際的に大きな注目を浴びた。監督のフローリン・セルバンは1975年生まれ、アメリカを中心に活躍している。

『俺の笛を聞け』は新人フローリン・セルバンの監督、ベテランのカタリン・ミツレスクの脚色、プロデュースによる映画で2010年のベルリン映画祭において銀熊賞(審査員グランプリ)とアルフレッド・バウアー賞の2冠に輝いてる。カタリン・ミツレスクは1972年生まれなのでまだ40歳である。2004年に作成した『トラフィック』がカンヌで短編映画大賞を受賞し、この映画がルーマニアのニューウェーブの隆盛のきっかけになったといわれる。2006年の『The Way I Spent the End of the World』が国際的に大きな注目を浴びた。監督のフローリン・セルバンは1975年生まれ、アメリカを中心に活躍している。

『俺の笛を聞け』は非行少年更生施設に収容されている18歳の少年が主人公である。なぜ彼がここに収容されなければいけなかったのかに関する説明は一切ない。しかし、ルーマニアの人々は大人の育児放棄によって孤児院に引き取られる子供がチャウシェスク政権下ではたくさんいたということを知っている。これらの子供たちは「チャウシェスクの落とし子」と呼ばれ、ストリートチルドレン化するなど、後々までルーマニアの深刻な社会問題となった。また、社会主義政権の崩壊後、現金収入を得るために自分の子供をルーマニアにおいてイタリアやスペインなどに出稼ぎに行く親が増えた。残された子供たちは何らかの手段で生きていかなくてはならず、そういった子供たちが犯罪を犯し、この映画の主人公のように少年刑務所に送られてきたのであろう。

『俺の笛を聞け』はハンドカメラを使い長いショットを取る。だから映像がぶれて、何となく素人が取ったドキュメンタリーのような印象を与える。フローリン・セルバンはアメリカの大学で映画学を専攻しているから、洗練された映画はたくさん観ているだろうし、作ろうと思ったらそれなりに洗練された映画を作れるだろうが、敢えてこういった素人的な、素材を生でぶつける手法を選んでいるように思われる。

ルーマニアには職業俳優もあまりいない。これらの映画に出演しているのは、全国的オーディションで選ばれた素人や、数少ない映画大学の学生たちである。しかし、中年にさしかかろうとしているカタリン・ミツレスクやクリスティアン・ムンギウによる俳優や映画人養成も始まるだろうし、ルーマニアのニューウェーブに新しい成熟が始まるのも時間の問題だと思われる。

[映画] 人事部長の出張旅行 The Human Resource Manager (2010年)

この映画は『シリアの花嫁』で一躍イスラエルのトップ監督の一人に躍り出たエラン・リキルスによる製作である。

この映画は『シリアの花嫁』で一躍イスラエルのトップ監督の一人に躍り出たエラン・リキルスによる製作である。

イエルサレムにあるイスラエルの大手製パン工場で働く出稼ぎ労働者の女性が、マーケットで自爆テロのため死亡するが、縁故者がいないので引き取り手もなく死体置き場に放置されていた。一人の新聞記者がそれを嗅ぎ付け、大企業の非人道さというテーマで記事にするという。パン工場の女社長は工場の評判が落ちないように、PRとして死体を彼女の母国で埋葬することを決定し、人事部長にそれに付き添えという出張命令を出す。記事をスクープした無礼な記者もそれを確認するために同行するという。

人事部長は、妻子と別居状態で、家庭崩壊の危機にある。娘の修学旅行の運転手をして娘との交流を考えていたのにそれもおじゃんになった。人事部長は記者と共に彼女の母国に到着するが、彼の夫はもう彼女と離婚しているので、遺体を引き取る権利がないという。彼女のティーネージャーの息子はぐれてしまい、家を追い出されたて仲間と路上で暮らしている。人事部長は、息子を連れ、1000キロ離れた村に住む祖母を訪ねていくがその途中でいろいろと思いがけないハプニングが起きる。

イスラエルの映画というと、日本人にも知られている映画はとしては『戦場でワルツを』 『ボーフォート レバノンからの撤退』『アジャミ』などの政治色の強い映画と、『迷子の警察音楽隊』や『ジェリー・フィッシュ』のようなイスラエルの庶民の心を描く路線とに大別できると思うが、これは後者である。『ジェリー・フィッシュ』では、建国者であるホロコースト世代から切り離されて建国の意義がぴんとこない若い世代の鬱屈した感情を描いているが、この映画も家族や人間関係や仕事に完全に幸せでない人事部長の心理を内面から描く。また『ジェリー・フィッシュ』と同じく、イスラエル人から無視されがちな外国人労働者の生活も一つのテーマになっている。

イスラエルでの低賃金労働は元来パレスチナ人に任せられていた。しかしパレスチナ人の自爆テロの増加、そしてパレスチナ人への隔離政策でパレスチナ人の入国が次第に困難になってくると、その労働を任せるために外国人労働者を雇うようになったのである。外国人労働者への無視というか冷たい視線はイスラエルに限らずどこの国でも共通であるかもしれないが、イスラエルではパレスチナ人に対する警戒心と上から目線が、その仕事を受け継いだ外国人労働者に受け継がれているという可能性もあるのではないか。

この映画は『シリアの花嫁』でも表現されたような、エラン・リキルス独自の強い主題が前面に押し出されている。それは、「国際社会におけるイスラエル人の良心を示すこと」である。人事部長は最初は仕事で従業員の故国に行ったのだが、次第に彼女の家族と生まれた国に対する理解と心の繋がりを深めて行く。そして彼女の家族から、イスラエルが彼女の選んだ祖国なのだから、そこに彼女を葬ってほしいという言葉まで引き出してしまうのだ。また彼の娘も修学旅行の運転手なんかどうでもいいから、その女性の死体の面倒をきちんと見てあげてほしいと主張するのだ。

自爆テロの犠牲者になった彼女が生まれた国は一体どこだったのだろうか。未だに社会主義政権の名残の官僚主義や賄賂が生きている国。虚無的なストリートキッズが町の隅々に隠れている、崩れかかったような活気のない首都。東方正教を信じている人々。馬が交通手段としてまだ残っている貧しい寒村。映画はこの国の名前を明示しないが、聴衆にはそれがルーマニアであることが次第にわかってくる。なぜルーマニアなのか。

ルーマニアにもユダヤ人が多数住んでいた。彼らは他の国に住んでいるユダヤ人と同じく第二次世界大戦下でホロコーストの被害にあったが、それはポーランドやチェコで起こったホロコーストのようには知られていなかった。その理由は、そのホロコーストがドイツのナチスの手によったものではないので、ドイツの非ナチ化の告発の対象にならなかったからである。ルーマニアのユダヤ人虐殺はルーマニア人の手でなされ、その後の40年に渡る社会主義政権の下では極秘にされ、或いは否定され、ルーマニアのユダヤ人ホロコーストが公式の話題になったのは、2000年代に入ってからであった。

第二次世界大戦でのルーマニアとドイツの関係は複雑である。ルーマニアは領土を巡ってソ連と争っていたので、第二次世界大戦ではドイツ側の枢軸国として参戦したが、次第に反ドイツの態度を強め、ドイツ敗戦の気配が見え始めると1944年には連合国側に鞍替えして、当時ドイツ支配下にあったチェコに対する攻撃を始めた。ユダヤ人への迫害は1940年ころから次第に顕著になったが、当時の政権の情勢により、ユダヤ人の迫害が緩和されたり厳しくなったりというジグザグを取り、また地域によってもその状態が異なったようだ。またユダヤ人虐殺の主導をしたのは、ルーマニアの各地域の指導者、ナチス、或いはソ連と混沌とした情報があり、すべてが明らかにされてはいない。第二次世界大戦後の社会主義政権の誕生後の秘密主義で肝心な情報が消滅してしまったのかもしれない。一番知られているのは1941年に起こったオデッサの虐殺であるが、その資料も十分とはいえないようだ。

ルーマニアのユダヤ人でイスラエルに移住した人も多いが、ドイツ圏でのホロコーストが色々な資料を保存して検証されているのに対し、ルーマニアでのそれは所謂unresolved issueである。しかしエラン・リキルスによるこの映画には告発の態度はない。ルーマニアの寒村を「地の果て」といって飛び出したこの女性は、首都に移り工学学士の学位を取得しても満足せず、イスラエルで自分の人生を試そうとした。イスラエルは、そんな女性を、自国を選んでくれたのなら、あなたを受け入れますよ、という広い心を持っているということをこの映画は伝えたいのではないか。

彼の思いを一言で言えば「イスラエル人を殺すために自爆テロをする人よ。あなたはイスラエル人を殺していると思っているが、結局イスラエルに暮らしている非ユダヤ人も犠牲にしているのだ。もうこんな行為はやめようではないか。イスラエル人は戦火を止める心の準備はできているのだ」というものではないか。国際的にはイスラエル人がテロに対する警戒をなかなか解かないのが問題であると非難されることがある。しかしユダヤ人は第二次世界大戦の終結から今日まで「どうして第二次世界大戦でのナチスの動きに対抗できなかったのか」「なぜ、そんな動きに気がつかずにナチスの収容所送還の命令にやすやすと従ったのか」といつも質問される続けるのである。彼らが歴史から学んだことは、常に疑いの心を持ち慎重になれということではないのかと思うのである。

[映画] サラの鍵 Sarah’s key (2010年)

『サラの鍵』のテーマは二つある。一つはフランスでユダヤ人狩りが起こったという事実を知らせたいという使命感、そしてもう一つは過去の事実が現在でどういう意味を持っているのかという問いである。だから映画は1942年と現代を行き来し、最後にそれが繋がるようになっている。

『サラの鍵』のテーマは二つある。一つはフランスでユダヤ人狩りが起こったという事実を知らせたいという使命感、そしてもう一つは過去の事実が現在でどういう意味を持っているのかという問いである。だから映画は1942年と現代を行き来し、最後にそれが繋がるようになっている。

サラはドイツ占領下で、ナチスに協力するヴィシー政権が統治するパリに住む10歳の女の子。ある日、仏警察がユダヤ人である彼女たちの家族を逮捕しにやってくるが、サラはとっさに気転をきかせて弟のミシェルをクローゼット(物置や押入れのような空間)に隠して鍵をかけ、「すぐに帰って来るから絶対に外にでないように」と言い聞かせて、自分は両親と共に連行される。強制連行させられたユダヤ人は猛暑の中、ヴェロドローム・ディヴェール(屋内自転車競技場)に押し込められトイレにも行かせてもらえない。そしてそこから仮収容所へ、そして最終的にはアウシュビッツに送られたのだ。サラは収容所から逃げ出し、弟をクローゼットから出すために鍵を持ってパリへ戻ろうとする。

ジュリアはフランス人と結婚してパリに住む有能なアメリカ人ジャーナリスト。1942年に起きたヴェロドローム・ディヴェール大量検挙事件(略称としてヴェルディヴ事件と呼ばれることが多い)のことを記事にするようにという仕事をもらうが、その調査の過程で自分の夫の家族が所有しているアパートメントにユダヤ人が住んでいたということを発見する。そしてそのアパートメントに住んでいた両親はアウシュビッツで死んでいるが、その子供たちセラとミシェルはそこで死亡してはいないということを知り、その子供たちがどうなっているのかを調べようとする。しかし、そうすることにより夫の家族たちを苦しめることになってしまう。夫の祖父は空き屋になったサラのアパートメントをタダのような値段で手に入れ、誰も生還しなかったのでその家族は何も知らずにそのアパートメントで平和に暮らしてきたのだ。

フランス人がユダヤ人を強制連行してアウシュビッツに送ったという事実は、長い間公にされていなかった。しかし1995年に大統領に当選したシラクが大統領就任直後に、第二次世界大戦中フランス警察が行ったユダヤ人迫害事件であるヴェルディヴ事件に対して、初めてフランス国家の犯した誤りと認めたのである。しかしシラク大統領が公に認めるまでこの事件を知らなかった国民が大半だったという。

ヴィシー政権下は1940年7月に1927年からのフランスへの帰化人の手続きを見直すため委員会を結成して過去の帰化人の調査を行い、この結果、ユダヤ人を含む15,000人のフランス国籍を無効とすることを提言し、引き続きフランス内のユダヤ人の社会的階級を低下させ、市民権を剥奪することを可能にする法律を可決した。この結果ヴィシー政権はユダヤ系のフランス市民の安全には責任がなくなり、ユダヤ人を強制収容所や絶滅収容所に合法的に送ることが可能になった。同じ種類の法律は、その後アルジェリア、モロッコ、チュニジアといった当時のフランス植民地にも適用された。

これが、「悪いのはすべてナチスなんだから、占領されたフランス人には責任がない!!」といえないのは、これらの法律がナチス・ドイツから強制されることなくヴィシー政権が自発的に採択したという証拠があるからだろう。

僅か70年前に国が真っ二つに別れて対立したという事実は、フランス人にとってはもう触れられたくない暗い過去なのではないだろうか。だからナチスに協力してフランスの北半分を統治したヴィシー政権は、本当のフランスではないと思いたいし、その政権がナチスに協力して行ったユダヤ人狩りに対しては「ヴィシー政権のやったことに責任は取れない」と言いたくなるのではないか。ヴィシー政権に対抗して、イギリスに亡命して対独徹底抗戦を貫いたド・ゴール(1959年から大統領1969年まで大統領)にとっては、自分の敵であるヴィシー政権がやったことに対するお詫びなどはできないのである。

ドゴールの後を継いだポンピドゥー大統領(1969年から1974年まで大統領)もミッテラン大統領(1981年から1995年まで大統領)もレジスタンスの闘士であり、やはり自分が過去に対する贖罪をする立場にはないと思っていたようだ。結局フランスの責任を始めて認め、「守るべき国民を敵に引き渡した」と謝罪したのは保守派のシラク大統領(1995年から2007年まで大統領)であった。

同じく保守派でまたユダヤ系であるサルコジ大統領(2007年から2012年まで大統領)は、反ユダヤ主義は糾弾したが、この事件をフランス政府の犯罪として認めるのには否定的であった。しかしサルコジを破って大統領に当選した左派オランド大統領は、左翼大統領として初めてヴェルディヴ事件を国家の罪と認めたのである。

この映画は、弾圧を乗り越えたユダヤ人がその後どう生きていったか、という問いを描いている。たとえ連合軍が勝利して戦争が終わったという所で映画が終わったとしても、釈放されたユダヤ人の人生はそこでは終わらないのである。サラがその後どうなったかを辿るのは悲しい旅である。弟を救うということだけを心の支えにして生き延びてきたサラの心は突然折れてしまう。サラの周囲には心優しい暖かい人々がたくさんいる。しかし、その愛もサラを救えなかったのである。そういう意味では救いのない悲しい映画なのだが、この映画を見終わって聴衆に救いがあるのは、ジュリアの探求の旅が、一見ジュリアの夫の家族やサラの家族に思い出したくない過去をほじくり返される苦痛を伴うのだが、やはり知ってよかったと家族がその苦い汁を飲み干すところが描かれていることだろう。またジュリアの旅は単なる他人の真実の探索ではなく、自分の人生の探索という結果になったということかもしれない。

[映画] ノルウェイの森 (2010年)

村上春樹の『ノルウェイの森』の映画化に対して、4つの考え方があるのではないか。

村上春樹の『ノルウェイの森』の映画化に対して、4つの考え方があるのではないか。

1)村上春樹はよく知らないし興味がないので、映画も見に行かない。

2)村上春樹の『ノルウェイの森』には余りにも思い込みがあるので、映画化は見ない。

3)村上春樹の小説は読んだことがないが、この映画を見て村上の小説を読んだことにする。

4)村上春樹の『ノルウェイの森』には余りにも思い込みがあるので見たくないが、見ないと何かが終わらないような気がするので(ため息)見てみる。

結局3)と4)の人が映画館に行くのだろうが、3)の人は「何だ、村上って有名なだけで大したことないじゃなか」と思い、4)の人は「やっぱり、だめだったか」とうな垂れるのではないか?私の正直な感想は、国際映画界での自分の位置に野心満々なトラン・アン・ユン監督が、村上という名を使って世界の聴衆に自分の存在を確認させようとした映画である。だから直子を演じるのは日本人女優で一番名の知れている菊地凛子でなければならないし、彼女が最後までたくさんスクリーンに出てこなければならないのだろう。

村上の熱烈な読者は、映画を見る前から一人一人の登場人物のイメージを既に自分の心の中に作り上げているだろうから、キャスティングが難しいというのはわかる。しかし、この映画が聴衆をがっかりさせてしまう一つの原因は、菊地凛子が直子を演じていることだろう。菊地凛子という女優がだめなのではない。私の論点をはっきりさせるために敢えて言わせてもらえば、大女優だから演じられるだろうという理由で杉村春子や樹木希林に直子を演じさせるようなものである。菊地凛子は若いが、30代の菊池に10代の直子を演じさせるのは無理である。たかが10年というが、その10年の差が『ノルウェーの森』では致命的なのである。また菊地凛子はGo-Getter (ほしいものはみんな手に入れてみせる!!!)のたくましい人である。汚れのない柔らかな雪が目の前でひそかに溶けていってしまい、水も残してくれないような直子とは全く資質が違うのである。

第二にレイコの描き方が無茶苦茶である。原作には主人公の女性はいない。(直子は主人公ではない)しかし、原作ではレイコは、主人公のワタナベに深い影響を与える非常に重要な人物であり、読者は小説の女性たちの中ではレイコに一番親近感を持つのではないか。彼女の人生は或る意味では悲劇ではあるが、彼女は直子を最後まで見捨てず、暖かい気持ちで直子とワタナベを繋ぎとめてくれた人間なのだが、映画では「何でこの人が出てくるのだろう」としか思えない描かれ方なのである。小説でレイコがワタナベに書く手紙は美しい。この小説はそれをすべて無視し、レイコを「わけのわからない変なおばさん」としてしか描いていない。

私なりの小説『ノルウェイの森』の世界を一言で言えば、広々とした野原の中の大きな長方形である。右上の角に直子がいる。左下の角に緑がいる。直子の位置の延長には長い道がつづいていて、ワタナベはそこをレイコとゆっくり歩いて行く。その道に平行して小川が流れ、レイコと歩く道の対岸にはハツミが立っていて、ワタナベは遠目からハツミを横目で見て歩いているのである。そして長い散歩の果てに緑が対岸で待っている。レイコはそこで優しくワタナベの背中を押し、ワタナベが川を渡る勇気を与えてくれるのである。川の流れは激しいが、そこをふわふわとしかし波に押し流されもせずに永沢が水鳥のように軽々と浮いている。そしてワタナベが永沢の方に挨拶をしに近づこうとしたら、永沢は「お前、早く川渡れよ。じゃあ元気でな」と行ってふわふわと川を下っていくのである。

私なりの小説『ノルウェイの森』の世界を一言で言えば、広々とした野原の中の大きな長方形である。右上の角に直子がいる。左下の角に緑がいる。直子の位置の延長には長い道がつづいていて、ワタナベはそこをレイコとゆっくり歩いて行く。その道に平行して小川が流れ、レイコと歩く道の対岸にはハツミが立っていて、ワタナベは遠目からハツミを横目で見て歩いているのである。そして長い散歩の果てに緑が対岸で待っている。レイコはそこで優しくワタナベの背中を押し、ワタナベが川を渡る勇気を与えてくれるのである。川の流れは激しいが、そこをふわふわとしかし波に押し流されもせずに永沢が水鳥のように軽々と浮いている。そしてワタナベが永沢の方に挨拶をしに近づこうとしたら、永沢は「お前、早く川渡れよ。じゃあ元気でな」と行ってふわふわと川を下っていくのである。

この映画はある意味で「通過」の物語である。それを人によっては「喪失」というかもしれないし、「大人になる」とでもいうかもしれない。英語で一番ぴったりの表現があるがそれはmaturityである。永沢にはそれがある。チェコ映画の『存在の耐えられない軽さ』の中に出てくる外科医のように、愛情と性交は全く別のものだと理解し、現実的なものの見方ができ、「え~、人生はこうであってくれなきゃイヤ」とごねる人間を横目で見てフンと笑い、自分を哀れまず、言い訳をしないで、批判精神はあっても人を非難しない男である。映画では彼の本質が全く描かれず、単なる傲慢な男としてしか描かれていなかったが。

緑は心のマチュリティーが自然に体内にある子である。彼女の人生は決して楽なものではなかったが、彼女には自己への哀れみはなく、むしら人生をたくましく生きて行く太い精神の二本足を持っている。彼女は決してそれを見せびらかさないが、ワタナベはそれを感じ取ってしまう。ワタナベはその意外さに足元をすくわれ、緑を本当に好きになってしまうのだ。その意外さも全く映画では描かれていない。正直言って、映画では直子は「私、濡れていたでしょ!」を繰り返すし、レイコはいきなりワタナベに「私と寝て!」という色情狂のようだし、緑は「う~んといやらしい映画に連れてってね」とねだる。大切な女性が皆、性欲過多のように描かれていて本当に残念だった。小説の中では性というものはもちろん重要な意味を持っているが、それはその背後にある更に重要なものの一環である。この映画はそれすら描いていない。

レイコは、ハツミや直子のように「こだわる」心を持っていたのだが、そのこだわる心を捨てようと決心した女性である。映画でレイコ役の女優がビートルズのノルウェーの森を歌っていたのだが、あまりのひどさにびっくりした。上手下手という以前に心のない歌い方だったからだ。

原作の『ノルウェイの森』はワタナベが川を横切る映画である。しかしそれは簡単な旅ではなかった。川を渡るということは、こちらの岸にある美しいものを捨てるように思われ、それを捨てることは自分自身を捨てると感じてしまうからだ。また川を渡ることは『責任感』の放棄なのでもある。ワタナベにとって『責任感』とは大人の社会で言われる「やらなきゃいけないことをやり、約束を守る」という単純なものではなく、自分を自分たらしめているものであり、それを捨てることは自分の一番大切なことを捨てるとまで思ってしまうものである。しかし結局ワタナベは川を渡ったのだろう。小説を読むと冒頭にそのことが示唆されている。しかし映画はそれには全く触れていない。

一言でいえば、この映画は、原作のエッセンスを表現するために描かなくてはならないディテールは全てカットされ、不必要なシーンが追加されているということである。映像はなかなか美しいのだが、よい映画はそれだけであってはならないはずだ。

[映画] BIUTIFUL ビューティフル (2010年)

スペインのバルセロナ、移民たちが暮らす貧しい地域に住むウスバルは、非合法移民に仕事を与え仲介料を受けるという中で、非常に貧しい生活を送っていた。また彼は死者の魂と語ることができるという能力を持っていたので、霊媒師としてお葬式で死者との会話を親族に頼まれることもあった。妻は病的な躁鬱症で子供を育てることが出来ず、ウスバルは妻と別居して2人の幼い子供たちと暮らしていた。そんな中、彼は末期ガンであり、もう余命が幾ばくもないと宣告される。ウスバルは、セネガルからの非合法移民で夫は強制送還され、乳飲み子と暮らしているイゲーとひょんなことから共同生活を始めることになる。心優しく子供の面倒をみて自分の看病もしてくれるイゲーに心を許したウスバルは、全財産をイゲーに与え、自分の死後子供の面倒を見てくれと頼む。この映画はイゲーがそのお金を手にセネガルに帰国しようとこっそりアパートを出た日にウスバルが死ぬというところで終わっている。

スペインのバルセロナ、移民たちが暮らす貧しい地域に住むウスバルは、非合法移民に仕事を与え仲介料を受けるという中で、非常に貧しい生活を送っていた。また彼は死者の魂と語ることができるという能力を持っていたので、霊媒師としてお葬式で死者との会話を親族に頼まれることもあった。妻は病的な躁鬱症で子供を育てることが出来ず、ウスバルは妻と別居して2人の幼い子供たちと暮らしていた。そんな中、彼は末期ガンであり、もう余命が幾ばくもないと宣告される。ウスバルは、セネガルからの非合法移民で夫は強制送還され、乳飲み子と暮らしているイゲーとひょんなことから共同生活を始めることになる。心優しく子供の面倒をみて自分の看病もしてくれるイゲーに心を許したウスバルは、全財産をイゲーに与え、自分の死後子供の面倒を見てくれと頼む。この映画はイゲーがそのお金を手にセネガルに帰国しようとこっそりアパートを出た日にウスバルが死ぬというところで終わっている。

映画の最後は非常に曖昧である。イゲーは結局帰って来たともとれるし、イゲーは帰ってこず「私、今帰って来たわ」という彼女の声はウスバルの幻想とも取れるし、娘がイゲーに代わって返事をしているようにも見える。穿った解釈をすれば、大金を持ったイゲーは強盗に殺されて亡霊だけが帰って来たようにも取れる。この映画を議論しているディスカッションサイトを覗いてみると、人々は次のように論議している。「結局イゲーは帰って来たの?」「あの人いい人だったから、金を持ち逃げしたなんて悲しいな」「イゲーの声はウスバルの幻想だよ」「いや、監督のインタビューでは彼女は帰ってきたと言っている」「え、そう?それならうれしいな」「いや~、あれで全財産を持ち逃げされたら救いが無いからな~」

何と優しい会話であろうか。監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥもきっとたくさんの瞳が潤んだファンから同じことを何回も聞かれたのだろう。監督として、これだけ聴衆の心を取り込んだ映画を作れたということは何と監督冥利に尽きることだろう。私もイゲーは結局ウスバルのところに帰ってきたと思う。

バルセロナは今ロンドンに次いで世界で(パリやニューヨークを押さえて!!)2番目にファッショナブルな街だと言われているそうだ。ウディ・アレンの「それでも恋するバルセロナ」は観光客から見る美しい表の顔を描いているが、この映画はその裏の顔を描いている。バルセロナは古来カタルーニャ人の住む地域であり、マドリッドを中心とするスペイン人とは対立関係にあった。フランコはカタルーニャ文化を崩壊させるため、スペイン人のカタルーニャ地方への移住を推奨し、そこではカタルーニャ語を話すことを禁じたという。カタルーニャ人の中でも更に底辺の人間はバルセロナの場末に押し込められ、その人々は「チャルネゴ」と呼ばれるようになった。ウスバルは「チャルネゴ」であり、彼の父はフランコの政策に反対して命が危なくなり、国外逃亡し、若くしてメキシコで死んだという設定である。

バルセロナは今ロンドンに次いで世界で(パリやニューヨークを押さえて!!)2番目にファッショナブルな街だと言われているそうだ。ウディ・アレンの「それでも恋するバルセロナ」は観光客から見る美しい表の顔を描いているが、この映画はその裏の顔を描いている。バルセロナは古来カタルーニャ人の住む地域であり、マドリッドを中心とするスペイン人とは対立関係にあった。フランコはカタルーニャ文化を崩壊させるため、スペイン人のカタルーニャ地方への移住を推奨し、そこではカタルーニャ語を話すことを禁じたという。カタルーニャ人の中でも更に底辺の人間はバルセロナの場末に押し込められ、その人々は「チャルネゴ」と呼ばれるようになった。ウスバルは「チャルネゴ」であり、彼の父はフランコの政策に反対して命が危なくなり、国外逃亡し、若くしてメキシコで死んだという設定である。

この映画は、ガンという病気と、最底辺の生活という暗いテーマを描くのだが、その暗さに拘わらず共感できることがたくさんあり、見終わったあとも何か一筋の希望がある。というのも、ウスバルが非常に心の美しい愛情深い人間に描かれているからだ。しかし、彼は完璧な人間ではない。題名がBeautiful ではなく Biutiful になっているのは、彼が完璧に美しい人間になるには何かが欠けているからである。何が欠けているかというと、「賢さ」である。彼は最悪の環境で生きている中国人の移民に同情してストーブを買ってあげるが、安物のストーブから出るガスで、結局その大部屋に住んでいる中国人の移民は皆死んでしまう。裏社会で金を稼いでいるので、銀行に預金するでもなく、ガンになっても保険はないし、貧しい子供の死後をどうするかという決断もできず、安心して死ぬこともできない。頼れる人は他人のイゲーしかおらず、彼女には全財産を与えてしまう。しかし、この「賢さ」とか「処世術」とかは親から、社会から学ぶものである。ウスバルにこういった叡智を授けてくれる両親がいないのは、フランコの抑圧の結果だとも言えるし、「チャルネゴ」として差別されている限りは教育も満足に受けられないだろうし、まともな職にもつくことができないだろう。悪いシステムの中での悪循環である。この映画は愚かでも美しい心のウスバルを描くことで間接的に社会のシステムを批判しているかのようだ。ウスバルが死人と交流できるというのも、彼が純粋だが教育がないということの極端な結果かもしれない。

スサンネ・ビア監督の『アフター・ウェディング』を観た時は、監督はガンを物語りの狂言回しの知的道具として使っているという印象を受けて、その映画は好きになれなかった。しかし、この『BIUTIFUL』の中でのガンの扱い方には納得が行った。監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥは死というものを心で感じて理解している人なのだと思った。ウスバルの霊媒師仲間の女性がウスバルに「あなたは死んでいく。身の回りの整頓をしなさい」と静かに語るシーンが印象的である。人は皆自分が死ぬとは思っていないが、たいていの場合は死は突然にやって来る。しかしガンでの死は静かに時間をかけてやって来る。死の準備が出来、自分の人生を振り返る時間が与えられるのである。そして現在ではガンはもはや『死に至る病』ではない。ガンからの生還は可能なのである。私は、アメリカで暮らしているが、ガンから生還した人に何人も出会ったが、多くの人が「ガンを患ったことは、一番幸運なことだった」と言う。私はその気持ちが100%理解できる。

イニャリトゥ監督の映画は全作観ているが、彼の心の根底にあるセンチメントは日本人にも分かり合える『一期一会』とか『輪廻』である。人々はこの世では意外な所で無限に繋がっており、その出会いから人生が展開していくというのが彼の思いであろう。だから、人間の繋がりは国境を越えて拡がって行くものである。その現世での精神の交流が死後にはどうなるかということは、彼は語っていない。しかし、彼は、心というものは、自分が死んだ後でも、子供や新世代の人間に受け継がれていくと信じているのではないか。だから、次の世代のために生きることは、自分のために生きることでもある。

イニャリトゥ監督はメキシコ出身だが、現在は家族と共にロサンゼルスに住んでいる。別にそれは祖国メキシコに対する裏切りでも何でもなく、仕事の関係、そして最近特に治安が悪くなっているメキシコで子供を育てることへの不安、或いは二カ国に住むことによって自分が複数の眼を持てるという環境が好きなのかもしれない。私がイゲーが結局戻ってきたと思うのも同じ理由からである。彼女は夫が強制送還された時に、夫から、お前は絶対にセネガルに帰ってくるな、ここで子供と頑張れと言われている。子供はスペイン生まれなので、スペイン人だし、子供の母親として彼女もスペインに滞在できる。セネガルに帰っても貧困生活が待っているだけで、最下層としてのバルセロナの生活は、それに比べたら楽なものであるし、子供の将来の希望もある。親としての決心なのである。

この映画は2010年のアカデミー最優秀外国語賞をスサンネ・ビア監督の『未来を生きる君たちへ』と競って負けた。スサンネ・ビア監督は「人間ってちょっとした小さいことで、復讐心を抱いちゃうでしょ。それが面白いな~と思ってこの映画を作りました」と言っている。アカデミー賞を取れなかったから、この映画が『未来を生きる君たちへ』より劣っているなんていうことは全くない。少なくとも、イニャリトゥ監督は「面白いな~と思ってこの映画を作りました」とは言わないだろう。

[映画] Outside the Law Hors-la-loi (日本未公開)(2010年)

2006年にアカデミー賞最優秀外国語賞候補にノミネートされた名作 『デイズ・オブ・グローリー』の成功の後で、夢よもう一度という感じで作られた続編の『Outside the Law』は、残念ながら前作には全く及ばぬ出来であり、柳の下に二匹のドジョウはいなかったようだ。

2006年にアカデミー賞最優秀外国語賞候補にノミネートされた名作 『デイズ・オブ・グローリー』の成功の後で、夢よもう一度という感じで作られた続編の『Outside the Law』は、残念ながら前作には全く及ばぬ出来であり、柳の下に二匹のドジョウはいなかったようだ。

監督は前作と同じラシッド・ブシャール、『デイズ・オブ・グローリー』でカンヌ最優秀男優賞を受賞した兵士役の3人の俳優が前作と同じ役名(メサウード、アブデルカダ、サイード)で出てくるが、続編では3人はアルジェリア出身の兄弟という設定である。前作でちょっと癖のあるマーチネス軍曹をやった俳優はその3人を追うフランスの捜査官として出演する。ただ1人前作の主要人物で同じくカンヌで最優秀男優賞を取ったヤッシール役のサミー・ナセリだけは出演していない。実は彼は『デイズ・オブ・グローリー』の出演の前後から、コカイン所持などを含めて何回か法律に触れ有罪判決を受けていたが、2009年には遂にナイフでの傷害罪を起こして逮捕されているので、そのせいであろう。

顔立ちも体型も違う3人の俳優が同じ部隊の兵士なら説得力もあるが、兄弟を演じるのはどうも違和感がある。いろいろな事件が降りかかって来るのも、同じ部隊の兵隊なら納得だが、3人の兄弟に次から次へと降りかかってくるのもあまりにも偶然すぎる。また、この映画は第二次世界大戦前から1962年の長い年月を2時間で描くので、今一つ上滑りで、掘り下げ方が浅いという印象を受ける。『デイズ・オブ・グローリー』の成功のあと、ラシッド・ブシャール監督はもっとエンターテインメントの要素を強くして、アクションシーンを投入することで興行的な成功も狙っているかのようだ。事実、この映画にはハリウッドの伝説的な映画『ゴッドファーザー』の影響が強く感じられる。しかしそのアクションシーンもなぜか今一つである。ハリウッド映画にもいろいろ批判があるだろうが、ハリウッドもいたずらにそのアクション映画のテクニックを育ててきたわけでない。アクションシーンでは、ハリウッドにはまだまだ及ばないというのを見せ付けられたような気がする。

この映画はアルジェリアの村で、3人の兄弟の父が所有する土地がフランス人と連帯するアルジェリア人に奪われて、一家で故郷を去るところから始まる。映画自体はフィクションであるが、実際にあった事件を背景に取り入れており、その例の一つがセティフの虐殺である。1945年5月8日、ドイツ降伏の後、アルジェリア人がフランス軍事基地のあるセティフ及び近隣で独立を要求してデモが行われたが、警察が介入する中でそのデモが暴動に姿を変えその鎮圧の過程で多数の人 間が殺害された。映画では、兄弟の父はその中で殺害され、次男のアブデルカダが逮捕されフランスの刑務所に送られる。

長男のメサウードはフランス軍兵士としてベトナムに出兵する。映画ではベトナムに送られたのは主にフランス植民地の兵士であると描かれている。実際に当時フランスは第一次インドシナ戦争を戦っていたが、その主力であるモロッコやアルジェリアおよびセネガル等の他の植民地人達の士気は低く、厭世気分が強かったらしい。結局フランスは1954年のジュネーヴ協定によりベトナムから手を引くことになる。

三男のサイードは自分たちの土地を奪ったアルジェリア人の地主を殺害し、母を連れて兄が囚われているパリに渡り、そこで酒場とボクシングのジムを始め、金儲けに専念する。やがて長男がベトナムから帰還し、次男が釈放され家族がようやくランスで再会する。

次男のアブデルカダと長男のメサウードは、パリでアルジェリア民族解放戦線(FLN)に参加したが、二人はメサウードが第二次世界大戦におけるレジスタンス運動やベトナム戦争で出会ったアルジェリア人で、今はフランス政府内部で働いている旧戦友を利用して、政府関係者を暗殺して行く。FLNの動きが過激になって行くにつれて、二人の行動もどんどん暴力的になって行く。

『デイズ・オブ・グローリー』の成功のあとたくさんの人々がラシッド・ブシャール監督に映画の中の人物はその後どうなったのか、と尋ねるので監督は続編を作成することにしたという。しかしこの映画は、FLNの暴力を否定しているのか、肯定しているのかわからない。多分否定しているのであろうが、暴力的なシーンを見続けるのはたまらない気持ちになる。またアルジェリアの将来に対する希望が見えない映画であった。素晴らしい名作の待望の続編が非常に暴力的で、見たあとで気持ちが暗くなるような作品であったことは残念であるが、これは独立に多大な犠牲を払い、現在でも政情不安定が続くアルジェリアの悲しい現実を投影しているのかもしれない。また、この映画の内容は歴史的に公平ではないと多くの人が抗議したという。いろいろな意味で賛否両論の映画だったようだ。この映画もアカデミー賞最優秀外国語賞候補にノミネートされた。

[映画] 神々と男たち Des hommes et des dieux Of Gods and Men (2010年)

修道院、キリスト教、イスラム教、アルジェリアを知らない者にとっても、この映画は非常に力強く説得力のある映画だと思う。宗教と政治を超えた何かを感じさせる映画だからだ。

修道院、キリスト教、イスラム教、アルジェリアを知らない者にとっても、この映画は非常に力強く説得力のある映画だと思う。宗教と政治を超えた何かを感じさせる映画だからだ。

アルジェリアにある鄙びたカトリックのアトラス修道院で、フランス人修道士と医師たち8人が地元に融けこみながら生活していた。しかし修道院から20キロと離れていない荒野で起きたクロアチア人の殺害事件から、イスラムの過激派の勢力が修道院近くまで伸びて来る。クリスマスイブに武装した数名の過激派が負傷者の手当てを要求して修道院に押し入ったのをきっかけに、修道院はアルジェリア政府軍と過激派の抗争に巻き込まれていく。フランス政府も彼らに帰国要請を行い、修道士たちは殉教覚悟でここに留まるのか、安全のために帰国するかの間で揺れる。

財産も捨て家族にも別れを告げ、与えられた場所で地域の人々を助け、神の福音を伝えようとしている修道士たち。世を捨てたはずの彼らも命が惜しいのか?もちろん彼らは人間であるから、怖れという感情はある。しかし、彼らは、自分たちの命は神に奉げたものであるから、その命を無駄遣いすることなく、一日でも長く神に奉仕するべきだと信じている。だから、危険が迫っているのを知りつつここに留まり殺されるのは、神に与えられた命を無駄にすることになる。

一方、何人かの修道士はこのアルジェリアの村が自分の故郷だと思い、ここで死んでもいいと決心している。また、神の与えたここでの使命はまだ果たされていないと思い、今はここを離れられないと思う者もいる。心の底からの決心ができないので、神に祈って神の声を聞こうという者もいる。しかし、彼らには神の答えが返ってこない。

撤退か滞在か?修道士の中で意見が分かれても、誰も政府軍の軍隊に守ってもらおうとは思わない。自分たちにとって神の声が決断の基準であり、武力で殺戮し合っている政府軍と過激派の基準で生きて行こうとは思わないのだ。結局、その迷いは「狼に襲われた時、羊を置き去りにして逃げるべきか」という質問に尽きることになる。村人たちはムスリムであっても、修道士たちが自分たちに与えてくれたものに感謝し、村は修道士たちを頼りにして成り立っている。それがわかった修道士たちは、何事が起ころうと自分たちのここでの奉仕は無駄ではなかったと心から思えるようになり、死を覚悟してこの村に残ろうとする。この映画はアルジェリアで1996年に起こった、首を切られて処刑された修道士たちの実話を基にして作られている。

撤退か滞在か?修道士の中で意見が分かれても、誰も政府軍の軍隊に守ってもらおうとは思わない。自分たちにとって神の声が決断の基準であり、武力で殺戮し合っている政府軍と過激派の基準で生きて行こうとは思わないのだ。結局、その迷いは「狼に襲われた時、羊を置き去りにして逃げるべきか」という質問に尽きることになる。村人たちはムスリムであっても、修道士たちが自分たちに与えてくれたものに感謝し、村は修道士たちを頼りにして成り立っている。それがわかった修道士たちは、何事が起ころうと自分たちのここでの奉仕は無駄ではなかったと心から思えるようになり、死を覚悟してこの村に残ろうとする。この映画はアルジェリアで1996年に起こった、首を切られて処刑された修道士たちの実話を基にして作られている。

北アフリカのフランス植民地のうちチュニジアとモロッコは1956年に独立を果たした。しかし、フランス保護領として君主国の組織が維持されていた両国と異なり、フランス本土の一部として扱われ、多くのヨーロッパ系市民を抱えるアルジェリアに対してはフランス世論も独立反対の声が強く、フランス政府は独立を認めなかった ヨーロッパ系アルジェリア人は終始ヨーロッパ人としての特権の維持を求め、アルジェリアに住むベルベル人やアラブ人との協力を最後まで拒み、そのことがこれらのアルジェリア人が融和した国家を目指す穏健な独立運動の発展を阻害した。アルジェリアは 1954年から1962年に渡る激烈な アルジェリア戦争を経て、フランスから独立したが、独立に伴い、100万人のヨーロッパ系アルジェリア人は大挙してフランスに逃亡した。フランスに協力したムスリムのアルジェリア人でフランスに亡命できなかった者は報復により虐殺された。

独立後アルジェリアは、憲法を持ち、中立政策を取り、経済の立て直しにも成功し、順調に建国を進めているかのように見えたが、1980年代後半にはインフレが進行し、食糧難や失業などの社会不安を生み出した。このような状況を背景として、若年層を中心にイスラーム主義への支持が高まり、こうしたイスラーム主義者のなかには武装闘争を展開するものも現れた。

1990年に行われた地方選挙では、失業者の支持を得てイスラム救国戦線(FIS)が全コミューンの半数以上で勝利し、FISが勝利したコミューンでは厳格なイスラム教統治が行われ、禁酒や男女の分離、そしてフランス化した中間層が主流をなすアルジェリア社会の批判が行われた。1991年に行われた初の総選挙の結果、FISは8割の議席を得て圧勝し、彼らは憲法を無効とした。これに対し、自由を求める学生団体、女性団体、社会主義組織はFISを批判し、FISと反目する軍部が翌1992年にクーデターで政権を握った。ヨーロッパ諸国がクーデターを支持したこともあり、1月にムハンマド・ブーディアフを議長とした国家最高委員会が設置され、3月にブーディヤーフはFISを非合法化して弾圧、選挙は無効とされた。しかしブーディアフは6月に暗殺された。

政府による弾圧に対し、イスラーム主義者は1992年に武装イスラーム集団を結成し、警察、軍部、知識人、自由主義者を対象にテロを繰り広げた。1994年1月にゼルアールが暫定大統領に就任したが、ゼルアール時代にイスラーム主義組織のテロは激しさを増し、アルジェリアは大混乱に陥った。1999年の大統領選でブーテフリカ元外相が文民として34年ぶりに当選し、武装解除や出頭した過激派に恩赦を与える和解案を打ち出し、内戦は終息に向かった。アルジェリア民族解放戦線など大統領派の中道右派の2政党と穏健イスラム政党・平和のための社会運動は3党で連立政権を形成し、5月実施の総選挙で過半数を維持した。政府、軍部、イスラーム主義勢力によるアルジェリア内戦で約20万人が死亡したとされる。

[映画] 灼熱の魂 Incendies (2010年)

カナダのケベックに住むジャンヌとシモーンの双子の姉弟の母ナワルが急死する。遺言によって、二人は初めてこれまで死んだものとばかり思っていた父が地球上のどこかに存命しているだけでなく、その存在すら知らなかった兄がいることを知る。ナワルは二人に対し、父と兄を探し出し、それぞれに手渡すように、二通の封書を弁護士に託していた。ジャンヌは母の最期の願いをきき遂げるべく、ナワルの出身地である中東に旅立ち、隠された母の過去を捜そうとする。その地はレバノンのように思われるが、映画でははっきりとどこか断定していない。父と兄はまだ生きているのか。もしそうなら、どこにいて、どんな暮らしをしているのか。

カナダのケベックに住むジャンヌとシモーンの双子の姉弟の母ナワルが急死する。遺言によって、二人は初めてこれまで死んだものとばかり思っていた父が地球上のどこかに存命しているだけでなく、その存在すら知らなかった兄がいることを知る。ナワルは二人に対し、父と兄を探し出し、それぞれに手渡すように、二通の封書を弁護士に託していた。ジャンヌは母の最期の願いをきき遂げるべく、ナワルの出身地である中東に旅立ち、隠された母の過去を捜そうとする。その地はレバノンのように思われるが、映画でははっきりとどこか断定していない。父と兄はまだ生きているのか。もしそうなら、どこにいて、どんな暮らしをしているのか。

要するにこれは謎解きミステリーなのだが、レバノンらしい風景の中で、キリスト教徒とムスリムの激烈な対決と殺し合いというレバノン戦争らしき史実を背景にしているので、「これは現実に起こったことを基にした事実に近い話なんだな。」、或いは「作者の体験が基になっているのか。」という印象を持って映画に引き込まれてしまう。しかし、話が展開して行くうちに、これはあり得ないというほど、悲劇を超越した恐ろしい方向に話が展開し、「何だ、ギリシャ悲劇じゃあるまいし。」と興ざめた気持ちで映画を見終わった。これが事実だとしたら本当に恐ろしい話である。事実この映画の恐ろしさに打ちのめされた聴衆もたくさんいると思う。

要するにこれは謎解きミステリーなのだが、レバノンらしい風景の中で、キリスト教徒とムスリムの激烈な対決と殺し合いというレバノン戦争らしき史実を背景にしているので、「これは現実に起こったことを基にした事実に近い話なんだな。」、或いは「作者の体験が基になっているのか。」という印象を持って映画に引き込まれてしまう。しかし、話が展開して行くうちに、これはあり得ないというほど、悲劇を超越した恐ろしい方向に話が展開し、「何だ、ギリシャ悲劇じゃあるまいし。」と興ざめた気持ちで映画を見終わった。これが事実だとしたら本当に恐ろしい話である。事実この映画の恐ろしさに打ちのめされた聴衆もたくさんいると思う。

しかし冷静に考えてみると、映画の中では、辻褄の合わないことが多すぎて、疑問がたくさん出てくる。母と兄の年齢が近すぎるし、母はある日突然意識を失って意識も戻らぬまま間もなく死亡したのだから、こんなミステリーを企んで、凝った手紙を残す時間があったはずがない。母は内戦でそれこそ何回死んでもおかしくない状況に陥り、周囲の人はどんどん死んでいくのに、彼女だけは不思議に生き延びる。また現実ではあり得ない奇跡的な偶然の出会いが多すぎる。30年前のことなのに、人々は母のこと、兄のことをよく覚えている。母のこの遺言の本当の意図はなんだったのかに説得力がない。ショッキングな事実を知って、狂ったようになってしまっているはずの母は、意識不明になっている中で、なぜか知性的なコントロールのでいろいろ深く考えているようなのである。辻褄があわないので、この映画そのものが『嘘』のような気すらしてくる。人間の深い悲劇を描いているのに、それが信じられなくなるのである。

映画を見終えた後、この映画はワジディ・ムアワッドが書いた戯曲を、デニス・ベレヌーブが映画化したということを知り、やっと納得した。ワジディ・ムアワッドは15歳だった1983年に、レバノン内戦の戦火を避けるためにレバノンを逃亡してカナダに移住した。彼はレバノン人だし、レバノンで何が起こったかを知っているから、この戯曲はレバノンらしい中東を舞台にしているが、その戯曲の意図は「レバノン戦争の悲劇を伝えたい」ということではないような気がした。

この戯曲があまりにもパワーフルなので映画化になったのだろうが、原作が舞台から映画に移った時、大きな転換を遂げる。演劇では、抽象的な観念が中東に舞台を借りていたのだが、映画はあまりにもリアルな手法を取っているのでこれは実際に起こったことを基にしており、政治的な主張やアジェンダがあるかのように思わせてしまうのだ。勿論故国を去らざるを得なかった人間なのだから、何らかの政治的アジェンダはあるだろうが、ワジディ・ムアワッドはギリシャ悲劇の源泉を辿り、現代のシェークスピアになりたいという芸術家としての野心から、この戯曲を書いたのではないか。或いはムスリムとキリスト教徒との交錯の中で人々が殺しあう源泉となっている『神』とは何かという議論を提示したかったのではないだ。いずれにせよ、彼の目指していたものは、事実を伝えるというより、中東を舞台として知的なゲームを展開するということだったような気がする。そしてそのゲームの鍵になるのは、『1+1=1』というスマートなフォーミュラだ。

確かに『芸術』は『作り物』ではあり、舞台も映画も『作り物』であることは間違いないが、両者の間には微妙な違いがある。舞台を見る人間にとって、些細な事実の食い違いはパワーフルな主題の下では、何と言うことはないし、聴衆は舞台に『リアリズム』を要求しない。舞台は現実を表現するには余りにも多くの制限があるからだ、しかし聴衆は映画に対してはしばしば『リアリズム』を要求するのである。ある種の戯曲はすんなりと映画に移行し、聴衆になんの違和感も与えないだろう。しかしこの映画は、あまりにもドキュメンタリータッチで作られているし現実に根を張っているように思わせるので、これが壮大なギリシャ悲劇なのだとすぐにはわからないのである。まあ、たとえそれがわからなくとも、映画の多くの聴衆はこの映画のパワフルさに圧倒され、感動できるだろうが。

[映画] The Last Circus (2010年)

この映画の大部分は残酷なクラウンとそれに苛められる悲しいピエロの死闘が描かれており、グロテスクで馬鹿馬鹿しいお話であり、映画を見た直後は「こんな映画、誰にも推薦できない。」と怒りがこみ上げて来た。しかし一晩眠ったあとこの映画のことを考えると、残酷でグロテスクなシーンはすべて消え去り、馬鹿馬鹿しさの陰に隠れていたものがくっきりと見えてきた。これはスペイン現代史の寓話であり、すべての寓話がそうであるように、残酷さと悲しさと教訓が含まれているのだ、ということが自然にわかってくるような映画であった。

この映画の大部分は残酷なクラウンとそれに苛められる悲しいピエロの死闘が描かれており、グロテスクで馬鹿馬鹿しいお話であり、映画を見た直後は「こんな映画、誰にも推薦できない。」と怒りがこみ上げて来た。しかし一晩眠ったあとこの映画のことを考えると、残酷でグロテスクなシーンはすべて消え去り、馬鹿馬鹿しさの陰に隠れていたものがくっきりと見えてきた。これはスペイン現代史の寓話であり、すべての寓話がそうであるように、残酷さと悲しさと教訓が含まれているのだ、ということが自然にわかってくるような映画であった。

1937年の内戦期のスペイン。平和にサーカスで人々を楽しませていた田舎巡りのサーカス団の人たちは、自分たちのために戦ってくれているはずの人民派で反ファシスト派の共産主義者エンリケ・リステル将軍に脅かされて、むりやり徴兵されて、前線で戦うことになってしまった。結局人民軍は大敗し、ファシストによってほとんどのサーカス団員は射殺され、クラウンだけは強制労働キャンプに送られる。クラウンの息子は父を助けるために強制労働キャンプに行くが、父はファシスト派の将軍に自分の目の前で殺され、少年もその将軍の目を潰しただけで、命からがらキャンプから逃げ出す。

話は一転して1970年代のフランコ政権下で平和が訪れた現代に移る。死んだクラウンの息子は今は悲しみに満ちた泣き虫ピエロとなっており、あるサーカスに就職の面接に行く。面接をしたそのサーカスの人気者のクラウンが「クラウンをしていなければ、自分は人殺しになってしまっているだろう。」と言ったのに対し、その弱虫ピエロも「自分もそうだ」と言い「あれ?」と思わせるが、クラウンはなぜかその弱虫ピエロが気に入り、自分が苛める役として採用する。クラウンはサーカスの誰に対しても傲慢で残虐で意地悪で皆から恐れられているが、彼は子供に人気があり、彼を見たいがために観衆がやってくるので、団長を含め誰も彼に文句が言えず、彼のつまらないジョークも無理に面白がって笑う。ただ一人きょとんとしてジョークがわからないと正直に言うピエロは、クラウンに睨まれてしまう。クラウンの美しい恋人の曲芸師は、クラウンを恐れぬピエロの態度に感心し、ピエロを誘惑する。そのピエロが曲芸師に恋をし、クラウンに虐待されながらも離れられないでいる彼女をクラウンから救おうとしたことからクラウンの怒りが爆発し、ピエロはクラウンにもう少しで殺されるほど殴られる。ピエロの病室を見守った曲芸師はピエロよりもクラウンを選ぶと言って去っていくが、それに怒り狂ったピエロはクラウンを襲い、彼の顔をめちゃくちゃにしてしまう。警察から逃げたピエロは偶然自分が片目を奪った将軍に保護される。片目将軍はピエロを犬のように扱う。豪勢な邸宅に住む片目将軍は、上司のフランコ将軍を自宅に狩猟に招待し、彼が撃った獲物をピエロにくわえさせてフランコに提供する。この映画の中で、穏やかで優しい人間と描かれているフランコ将軍は片目将軍に対して、「人間をこんな残酷に扱ってはいけない」と諭すが、その瞬間にピエロはフランコの手に噛み付いてしまう。ピエロは自分の顔を自分で痛めつけて恐ろしい顔に変えて、片目将軍を殺害して逃走する。

かつて大人気のクラウンも今では醜くなって子供から嫌われ恐れられる存在になっていた。しかし、曲芸師への変わらぬ愛を持って彼女の前に現れたピエロはその曲芸師に、「今はあなたの方が、クラウンより恐ろしいわ」といわれてしまう。フランコの腹心の部下ブランコ首相が突然暗殺される。その直後に狂ったように曲芸師を追うクラウンとピエロは、彼女を追って高層ビルのような馬鹿馬鹿しく高い十字架の上に登り、そこで三人の死闘が始まる。それを見て、かつてサーカスで一緒だった若い団員が三人を救助に行く決心をする。この若い団員は毎日大砲で板に放り投げられ、人々に一瞬面白いと笑われすぐに忘れられてしまうという毎日を送っていた。彼は大きな大砲で投げられて十字架に向かっていくが、十字架にぶつかり今度は本当に死んでしまう。曲芸師はピエロに「今はあなたのことを愛している」と告げた直後に十字架から転落して死んでしまう。

逮捕されて護送車の中で対峙する二人の男は、今はメークアップ無しでも恐ろしい顔のクラウンとピエロになってしまっている。死闘を繰り返し、曲芸師と若い団員は死んでしまったのに二人はぴんぴんとしており「さて次は何が始まるか?」といった感じで笑いながら相手を見つめるところでこの映画は終わる。

ピエロとクラウンから求愛される美しい曲芸師は『権力』の象徴であろう。それが、国王であろうが、独裁者であろうが、国民に選挙された大統領であろうが、とにかく権力を持つ者、だれもがそこに到達したいと思う者の象徴である。クラウンは『ファシスト』の象徴であろう。人々の心を惹きつける魅力があるが同時に危険でもあり、誰もがその力を押さえつけることができない。しかしそのクラウンが醜くなると人々はクラウンを憎むようになるのだ。ピエロは『共産主義』或いは『人民主義のなれの果ての過激派』の象徴である。最初は清い心を持ち、人々の悲しみを代弁する存在であったピエロが次第に凶悪になって行き、或る時点ではクラウンよりも怖い存在となり、クラウンが何をしても逮捕はされないが、残虐行為をするピエロを、当局は追い続ける。三人を助けようとして死んでしまった無名の誰からも注目されないサーカスの団員は『無名の国民』の象徴ではないだろうか。自分の仕事を黙々とこなし、誰からも注目を浴びず、混乱する体制への効果的な解決の方法がわからないでいるスペインの国民をこの若い団員は象徴しているのではないだろうか。

映画ではどちらの陣営の将軍たちも残虐に描かれているが、不思議とフランコは優しくて公平な人間として描かれている。2010年の現代でもフランコ批判はタブーなのだろうか?いやそうでもないだろう。私は、フランコは反対陣営には厳しかったが、人間としては、清廉で彼なりに本気でスペインの国民と将来を考えていた人で、政治的な立場の違いはあれ、スペイン国民も彼の価値をそれなりに認めていたような気がする。そういう印象を与える映画であった。