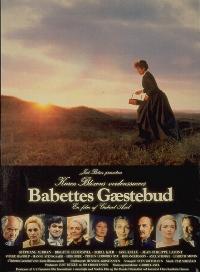

最近立て続けに非常によく似た映画を二本観た。『バベットの晩餐会』と『ラヴェンダーの咲く庭で』である。『バベットの晩餐会』は1871年のパリーコミューン事件前後の50年に渡る時期を描くし、映画『ラヴェンダーの咲く庭で』は1936年の英国を舞台にしており、『バベットの晩餐会』より約20年後に作られているので、映画として大成功だった『バベットの晩餐会』の物まねなのだろうか、とも思ったが、この二つの映画が描く時代の精髄とか、映画の精神の色彩があまりにも似ている。二つの映画から受ける印象は20世紀初頭の北欧の空気なのである。

最近立て続けに非常によく似た映画を二本観た。『バベットの晩餐会』と『ラヴェンダーの咲く庭で』である。『バベットの晩餐会』は1871年のパリーコミューン事件前後の50年に渡る時期を描くし、映画『ラヴェンダーの咲く庭で』は1936年の英国を舞台にしており、『バベットの晩餐会』より約20年後に作られているので、映画として大成功だった『バベットの晩餐会』の物まねなのだろうか、とも思ったが、この二つの映画が描く時代の精髄とか、映画の精神の色彩があまりにも似ている。二つの映画から受ける印象は20世紀初頭の北欧の空気なのである。

調べてみると『バベットの晩餐会』の原作者カレン・ブリクセンは1885年に生まれて1962年に没しており、『ラヴェンダーの咲く庭で』の原作者ウィリアム・ジョン・ロックは1863年生まれで1930年に没している。同世代とは言わないが、同時代に生きている。道理で、その感性が似ているはずだ。『ラヴェンダーの咲く庭で』は原作の時代を20年間新しくしているが、実際の原作は1916年に出版されており、『バベットの晩餐会』の原作よりも若干早い時期に出版されている。つまりこの映画が表現している時代の空気は、第一次世界大戦前のまだ帝国主義が健在なヨーロッパで、その経済的な繁栄は楽しみつつも、北欧の田舎で政治的な荒波には揉まれておらず、隣人の共同体がしっかりして、人々が善意でお互いを助け合っていた、よき時代のヨーロッパの心なのである。カレン・ブリクセンもウィリアム・ジョン・ロックもそういった時代は近い未来に消え去るだろうという予感は感じていたのであろう。何か儚さの予感のようなものを感じさせる。原作は読んでいないので、この二つの映画を比較して、その相似点と相違点を書いてみたい。

まず映画として似ているのは、両方とも父親の死後独身で同じ家に暮らしている仲のいい老姉妹の物語である。二人が暮らしているのは北海に沿った海辺の美しい寒村である。『バベットの晩餐会』ではデンマークのユトランド半島、『ラヴェンダーの咲く庭で』は英国という設定であるが、映画の風景は全くそっくりである。女中が買い物籠をさげて丘を下りて、漁師が浜辺に乗りつけた小船に魚を買いに行くという毎日も似ている。毎日判で押したような、父を懐かしみ日々の無事を感謝していく姉妹の生活が、漂流者のような芸術的な異邦人(『バベットの晩餐会』ではパリの一流レストランの女シェフだったバベット、『ラヴェンダーの咲く庭で』ではミステリアスなポーランド人の天才バイオリニストのアンドレー)の出現で生活が一気に活気つき、姉妹は半ば忘れかけていた自分の若かりし頃を振り返るというのも似たテーマである。

作者として似ているのは、カレン・ブリクセンもウィリアム・ジョン・ロックもアフリカで長い間生活していたということだ。ウィリアム・ジョン・ロックは英国人だが2歳の時にトリニダード・トバゴに移住し、1881年にケンブリッジ大学に入学するために英国に帰国した。一方カレン・ブリクセンはデンマーク人であるが、1913年に父方の親戚のスウェーデン貴族のブロア・ブリクセンと結婚し、翌年ケニアに移住した。夫婦でコーヒー農園を経営するが、まもなく結婚生活が破綻して離婚し、1931年にデンマークに帰国した。アフリカ在住時代の思い出を綴った『アフリカの日々(Out of Africa)』が 『愛と哀しみの果て』として映画化され、アカデミー作品賞を受賞した。『バベットの晩餐会』はアカデミー賞外国語映画賞を受賞している。

それでは相違点は何か。原作を読んでいないので、映画化されたものだけに関していえば二人の姉妹の過去の振り返り方の差である。『バベットの晩餐会』では、姉妹の心には過去に対する後悔は全くない。美しい姉妹だから思いを寄せる男性はたくさんいたが、独身を保ったのは村で教会を立ち上げた父を助けるためであり、年老いて信者が老人ばかりになり傾きかかった教会を死ぬまで維持しようと心に決めている。何も欲はないし自分から求めるものはないが、人生の果てで自分に思いを寄せてくれた男たちの暖かい魂が姉妹を守ってくれているかのようだ。パリ・コミューンで家族全員を虐殺されて身寄りのなくなったバベットをパリからデンマークに送ってくれたのも、姉妹に想いを寄せた男なのである。バベットも姉妹のもとで暮せることを感謝して、ずっと姉妹と人生を共にしようとする。信じる心があり欲のない人間が得ることのできる静かな幸せを『バベットの晩餐会』は描いている。

『ラヴェンダーの咲く庭で』は逆に漂流した若くて魅力的な男性によって、姉妹のの妹の方の老女が自分の中に隠されていた異性への欲望に気づく物語である。若者は漂流して死にかかった自分を助けてくれた老女に感謝の気持ちを持ち、母を慕うのに近い気持ちで老女を慕うのであるが、やはり恋愛感情を持つのは自分の年に近い若い女性であるし、自分のキャリアに対する野心もあり、片田舎にくすぶっていることはできない。妹は「あの人が手に入らないなんて、人生不公平!!と嘆く。他人から見たら滑稽でグロテスクに見える老女の感情も、老女からみれば真剣で尊い感情なのだ。

『ラヴェンダーの咲く庭で』は逆に漂流した若くて魅力的な男性によって、姉妹のの妹の方の老女が自分の中に隠されていた異性への欲望に気づく物語である。若者は漂流して死にかかった自分を助けてくれた老女に感謝の気持ちを持ち、母を慕うのに近い気持ちで老女を慕うのであるが、やはり恋愛感情を持つのは自分の年に近い若い女性であるし、自分のキャリアに対する野心もあり、片田舎にくすぶっていることはできない。妹は「あの人が手に入らないなんて、人生不公平!!と嘆く。他人から見たら滑稽でグロテスクに見える老女の感情も、老女からみれば真剣で尊い感情なのだ。

映画としては『バベットの晩餐会』の方がはるかに優れており、『バベットの晩餐会』は多分映画史に残るだろう。悔やまない、妬まない、受け入れる、感謝するという、幸せを得るための心構え、言うのは容易いがなかなか身についてくれない人生態度を、年老いてなお美しい女優たちが示してくれる。

『ラヴェンダーの咲く庭で』で老姉妹を演じているのがジュディ・デンチとマギー・スミスである。アカデミー賞受賞者で英国女王から女爵士を授けられた彼女たちは勿論大女優である。しかし『ラヴェンダーの咲く庭で』の姉妹たちは原作ではずっと若く、原作の精髄は、40代のもはや若いとはいえないが、まだ十分女性である独身の女性が、若い男性に恋心を触発され、自分の失われた青春時代を渇望する物語である。監督のチャールズ・ダンスも、40代の女性の心の翳りと発揚を70代のジュディ・デンチとマギー・スミスに演じさせることの懸念はあったが、「まあ、彼女たちは女神に近い名優だからできるだろう」と思って二人をキャストしたという。これは演技というものを冒涜しているアプローチだと思う。極端にいえば役柄は黒木瞳か松島菜々子の年代だけど、まあ神に近い名優だから70代の杉村春子や山田五十鈴が黒木瞳を演じられるだろう、と言っているようなものである。

70代の彼女たちが40代を演じるのはちょっと無理だから、映画は結局老女の物語になってしまっている。映画を見ている人が、主人公は実は40代だと理解するのはまず不可能だろう。というわけで、映画は、70代の女性が嫉妬混じりに20代の男性を家の中に拘束し、同年代の女性との交際を妨げ、いつまでも繋ぎとめておこうと企む(というか淡い希望を持つ)というものになっている。ジュディ・デンチとマギー・スミスへの尊敬が、結果としてこんな映画になってしまったのは皮肉である。

原作は読んだことがないが、私としての『ラヴェンダーの咲く庭で』の主人公のイメージは、何らかの理由で独身である、若いともいえないが老境でもない40代の女性が、自分の子供ほど若くないが、かといって自分の相手としても社会的には受け入れられない年下の男性へ惹かれていく想いを抑制する「つかの間の緊張の美」である。彼女が独身であったのは、自分のふさわしい世代の男性が戦死して数が少なくなっているとか、出会いの機会がなかったとか何か社会的な理由があるような気がする。何歳になっても人を想う気持ちがあってもいいが、40代女性を70代のの女優が演じることにより、原作の精神が変わってしまったように想われる。つまり、この映画の原作は時代背景こそ似ていても全く異なった女性の心を描いたのだが、『ラヴェンダーの咲く庭で』の二人の女優の名演のために映画が結果として似てしまったということらしい。