Category Archives: 2012

[映画]愛、アムール Amour (2012年)

今年観た映画のベスト5

このブログは今年の8月27日に書き始めました。ブログを始めた動機は、大病から回復して生きていることのありがたさがわかり、今考えていることを、縦糸(その国の歴史)と横糸(同時期の各国の歴史)にして、映画と人物を交錯させて描きたいと思ったからです。映画を選んだのは、映画は文学と違って何か具体的なものを聴衆に見せなければならないので、その分色々な意味で情報量があるからです。また映画を作製するのはチームワークであり多くの人が交錯すること、映画を作るのにはお金がいるので、その製作の価値を他人に説得しなければならないなど、映画作成の過程自体にも人間ドラマがあるからです。一言で言えば、一人の頭の中で作られたも文学より、大勢の人間が具体的に作り上げた映画の方が情報量が豊富だということだと思います。

私は映画は「新作だから観る」ということはしないで、その日の気分に任せて映画を選ぶようにしています。ですから映画のタイム・スパンも1925年の『戦艦ポチョムキン』から2012年の『リンカーン』まで90年近くにわたっています。映画に関連した国は35カ国にわたっています。このブログには100近い映画を載せています。それ以外にも30本くらい見ています。このブログに載せた映画はそれなりに自分にとってのインパクトが強い映画だといえるかもしれません。以下は私の好みによる「2012年に見た映画のベスト5」です。

一位:存在の耐えられない軽さ The Unbearable Lightness of Being(1988年)

まだ無名だったダニエル・デイ・ルイスとジュリエット・ビノシュを発掘したフィリップ・カウフマンの慧眼にはただ恐れ入ります。地味な映画ですが、時代に左右されず自分の気持ちを尊重することの大切さ、「本能的に(肉体的に)惹かれた人の幸せを願うことが、無理なく自然に自分の幸せに繋がって行く。もしそれが現実に起こったら、それが本当の愛である」ということをダニエル・デイ・ルイスとジュリエット・ビノシュの怪しい魅力で描いていきます。誰かのブログで「僕はいわゆる恋愛映画は大嫌いだが、この映画は本当に好きになってしまった」と書いてあったのを読んだ記憶がありますが、その人の気持ちがよくわかります。

まだ無名だったダニエル・デイ・ルイスとジュリエット・ビノシュを発掘したフィリップ・カウフマンの慧眼にはただ恐れ入ります。地味な映画ですが、時代に左右されず自分の気持ちを尊重することの大切さ、「本能的に(肉体的に)惹かれた人の幸せを願うことが、無理なく自然に自分の幸せに繋がって行く。もしそれが現実に起こったら、それが本当の愛である」ということをダニエル・デイ・ルイスとジュリエット・ビノシュの怪しい魅力で描いていきます。誰かのブログで「僕はいわゆる恋愛映画は大嫌いだが、この映画は本当に好きになってしまった」と書いてあったのを読んだ記憶がありますが、その人の気持ちがよくわかります。

二位:リンカーン Lincoln (2012年)

スティーンブン・スピルバーグの作品には、完璧に面白い娯楽作品と、「自分は単なる娯楽作家ではない」ということを示そうとする深刻な作品(『シンドラーのリスト』や『ミュンヘン』『戦火の馬』など)がありますが、この作品はそのどちらでもありません。一言でいえば、すべての作品が興業的あるいは批評的に成功し、業界仲間からの尊敬を勝ち得て、資金源での心配も一切なくなり、もう怖いものがなくなったスティーンブン・スピルバーグが、何も心配せず自分が本当に作りたいテーマの映画を作ったという映画です。では、彼が一番作りたかったテーマは何か?ぶっちゃけて言えば、オバマ大統領への賛歌です。もっと正確に言えば、いつも深刻な政治的対立で国が割れているアメリカ合衆国という複雑な国で、選挙によってオバマ大統領を選び、選んだ以上は彼を支持し且つ厳しく批判するアメリカ国民に対する尊敬の気持ちです。

スティーンブン・スピルバーグの作品には、完璧に面白い娯楽作品と、「自分は単なる娯楽作家ではない」ということを示そうとする深刻な作品(『シンドラーのリスト』や『ミュンヘン』『戦火の馬』など)がありますが、この作品はそのどちらでもありません。一言でいえば、すべての作品が興業的あるいは批評的に成功し、業界仲間からの尊敬を勝ち得て、資金源での心配も一切なくなり、もう怖いものがなくなったスティーンブン・スピルバーグが、何も心配せず自分が本当に作りたいテーマの映画を作ったという映画です。では、彼が一番作りたかったテーマは何か?ぶっちゃけて言えば、オバマ大統領への賛歌です。もっと正確に言えば、いつも深刻な政治的対立で国が割れているアメリカ合衆国という複雑な国で、選挙によってオバマ大統領を選び、選んだ以上は彼を支持し且つ厳しく批判するアメリカ国民に対する尊敬の気持ちです。

リンカーンは初代大統領ワシントンと共に、常に意見が真っ二つに分かれるアメリカ人の間でも文句なく名大統領と言われている数少ない二人の大統領の一人ですが、早くも在世中からオバマ大統領とリンカーン大統領の類似性の指摘がなされるようになってきました。その例は、二人ともアメリカの心を象徴する中西部のイリノイ州から選出された大統領であること、大統領になる前は政治家としての勢力のない全く無名の代議士であったこと、歴史に残る名演説をしたこと、またアメリカが分裂するかもしれないほどの危険な選択を迫られたことなどです。

私のブログの『リンカーン』で「私は、リンカーンは究極のゴールをじっと見据えて、その時その時のステップで一番正しく現実的な方法を取っていたのだと思う。」と書きましたが、つい最近読んだオバマ大統領のインタビューで彼が映画『リンカーン』の感想を聞かれて「僕は歴代の大統領の価値には一切コメントしません。でもこの映画は、政治家の理想と現実の手段を描いていることに心を惹かれました。政治家は時には理想のゴールに到達するためには汚い手段をとらなければならないこともあるのです」と述べているのには、思わず納得してしまいました。リンカーンとオバマの最大の共通点は、究極のゴールを見据えつつ、賢く現実的な手段を使うということでしょう。そして理想が結局一番大切だと理解しているところも同じだと思われます。また国民がオバマの人柄の良さは作られたものではなく、純粋に彼の自然な人柄だと信じているのもリンカーンに国民が感じたものに似ています。まあ、ファースト・レディーのミシェール夫人の、現実的で地に足がついた、細かいことをくよくよしない、見栄っ張りでない性格もオバマ人気の一端ではありますが。

この映画ではダニエル・デイ・ルイスがリンカーンを演じて神がかりの演技を見せています。スティーンブン・スピルバーグも毎日の撮影に出勤するに際して「大統領に謁見するのだから」と言ってスーツにネクタイ姿でスタジオに現れてメガホンを取ったということです。私も劇場でこの映画を見ましたが、親が子供連れで結構正装をして映画館に現れ、映画が終わったあともすぐに席を立つなどはせず、大統領の演説を聴き終わった後のように大きな拍手をしたのでした。

三位:カティンの森 Katyń (2007年)

この映画の魅力はずばりその情報量と情報の質です。ワイダ監督の「本当にこの映画を作りたかった、この映画を作るまでは死ねない」という怨念が伝わってきます。

四位: 別離 A Separation (2011年)

アスガル・ファルハーディーの製作、監督、脚本による、ストーリー構成の見事さの見本のような映画です。またイランの中産階級を描いていることも、映画の情報としては価値ありです。教育熱心で洗練されてプライドの高いイランの人々、今はちょっと宗教国家で十分力を出していませんが、もし民主国家が実現したら「イラン恐るべし」です。

五位:ニュールンベルグ裁判 Judgment at Nuremberg(1961年)

『真昼の決闘』の製作、『招かれざる客』の監督でも知られる名匠スタンリー・クレイマーによる不朽の名作です。肩肘をはらない地味な映画ではありますが、戦後のヨーロッパとアメリカの様子をよく表現しており、その後の冷戦とその結果を予想させるような映画で、今からみても全く古くなっていません。スペンサー・トレーシーはダニエル・デイ・ルイスと共に近現代を代表する名優の一人なのではないでしょうか。同じ魅力を持つ映画としては『Z』も見逃せません。

『真昼の決闘』の製作、『招かれざる客』の監督でも知られる名匠スタンリー・クレイマーによる不朽の名作です。肩肘をはらない地味な映画ではありますが、戦後のヨーロッパとアメリカの様子をよく表現しており、その後の冷戦とその結果を予想させるような映画で、今からみても全く古くなっていません。スペンサー・トレーシーはダニエル・デイ・ルイスと共に近現代を代表する名優の一人なのではないでしょうか。同じ魅力を持つ映画としては『Z』も見逃せません。

では皆様、よいお年をお迎え下さい。

[映画] レ・ミゼラブル Les Misérables (2012年)

ヴィクトル・ユーゴーの原作を基にしたヒットミュージカルの映画化『レ・ミゼラブル』はなかなかの出来である。映画ならではのコンピュータ;グラフィックによる当時のパリの町並みの再現、汚い歯並びや汚れた服を強調した登場人物のクローズ・アップ、斬新なアングルの美しい絵画的なシネマトグラフィー。そして演技派俳優による心のこもった歌唱。ラッセル・クローやアン・ハサウェーなどの俳優たちは勿論歌も立派に歌えるのだが、俳優ならではの陰翳のある歌い方をしていて、これが単なるミュージカルの二番煎じではないことを証明している。『レ・ミゼラブル 』はナポレオン1世が敗北した1815年に出獄したジャン・ヴァルジャンが、1830年に起こったブルジョワによる七月革命の後の1832年の六月暴動とそれが鎮圧されて王政復古が起こるのを目撃し、年老いて1833年に死亡するまでの18年間を描く。

ヴィクトル・ユーゴーの原作を基にしたヒットミュージカルの映画化『レ・ミゼラブル』はなかなかの出来である。映画ならではのコンピュータ;グラフィックによる当時のパリの町並みの再現、汚い歯並びや汚れた服を強調した登場人物のクローズ・アップ、斬新なアングルの美しい絵画的なシネマトグラフィー。そして演技派俳優による心のこもった歌唱。ラッセル・クローやアン・ハサウェーなどの俳優たちは勿論歌も立派に歌えるのだが、俳優ならではの陰翳のある歌い方をしていて、これが単なるミュージカルの二番煎じではないことを証明している。『レ・ミゼラブル 』はナポレオン1世が敗北した1815年に出獄したジャン・ヴァルジャンが、1830年に起こったブルジョワによる七月革命の後の1832年の六月暴動とそれが鎮圧されて王政復古が起こるのを目撃し、年老いて1833年に死亡するまでの18年間を描く。

ジャン・ヴァルジャンの養女コゼットの夫になるマリウスが作者ヴィクトル・ユーゴーの投影であるということはよく言われるが、このマリウスという男がよくわからない。裕福な祖父に反抗して六月暴動に参加したはずだが、同志が全員死亡してもジャン・ヴァルジャンに救出され祖父の援助でコゼットと豪華な結婚式をあげ、めでたしめでたしとなる。マリウスのモデルになったと言われるヴィクトル・ユーゴーはどういう人物だったのだろうか。彼のどの部分がマリウスに投影しているのだろうか。

ブルボン王朝及び貴族・聖職者による圧制に反発したブルジョワジーに率いられた民衆が1789年7月14日にバスティーユ牢獄を襲撃したことにより始まったフランス革命は、1792年にルイ16世を処刑したあたりから次第に過激化し、第一次共和制の恐怖政治に発展して行った。この混乱の中で人民の心をつかんだのはナポレオン・ボナパルトであり、1799年のブリュメールのクーデターによりナポレオンは執政政府を樹立し独裁権を掌握した。1804年に彼は帝政を樹立した(第一帝政)。

ヴィクトル・ユーゴーは1802年に共和派でナポレオン軍の軍人である父と、熱烈な王党派である母の間に生まれた。両親は当然ながら大変不和であり、それが彼の青年時代に暗い影を投げることになる。ヴィクトル・ユーゴーは別居が続いた両親の関係上、その幼少時代の大半を母と過ごすことになる。1814年のナポレオン1世の没落で父はスペイン貴族の地位を剥奪され、フランス軍の一大隊長に降格されてしまう。

ナポレオン1世の失脚後、ウィーン会議で、フランス革命を否定して、すべての体勢をフランス革命以前の状態を復活させ、大国の勢力均衡を保つことが図られた。英・独(オーストリアとドイツ)仏・伊(及びバチカン)・ロシアの五大国でヨーロッパの体勢を決めるというこのウィーン会議の精神は結局 第二次世界大戦まで続いたのである。フランスではルイ16世の弟であるルイ18世がフランス国王に即位した。ルイ18世はフランス革命の最中に兄を捨てドイツに亡命し、その後も諸国を転々としてフランス共和制への攻撃を主張していた。彼は1815年にナポレオンが一旦エルバ島を脱出して復権するとまた亡命するが、ナポレオンの最終的失脚にともなって復位した。ルイ18世の死後、弟のシャルル10世(彼もフランス革命勃発と共に兄のルイ16世を捨ててロンドンに亡命していた)が即位し、亡命貴族への補償を行うなどさらに反動政治を推し進めた。

この王政復古の時期はヴィクトル・ユーゴーにとっては家族に集中する時であった。母の死後1821年に幼馴染のアデール・フシェ(彼女はコゼットのモデルであるといわれる)と結婚し、1823年には長男、1824年には長女が生まれ、1825年にはレジオン・ドヌール勲章という最高勲章を受け、準貴族待遇を受けるようになる。また少年時代は疎遠であった父との仲も親密になっていき、それまで嫌っていたナポレオン1世に対しても理解を深めるようになり、ナポレオン1世を次第に尊敬するようになる。1826年には次男、1828年には三男が、1830年には次女が生まれる。彼はルイ18世から年金をもらっていたので、生活はかなり裕福であったが、作家としての成功も既に始まっていた。

この王政復古の時期はヴィクトル・ユーゴーにとっては家族に集中する時であった。母の死後1821年に幼馴染のアデール・フシェ(彼女はコゼットのモデルであるといわれる)と結婚し、1823年には長男、1824年には長女が生まれ、1825年にはレジオン・ドヌール勲章という最高勲章を受け、準貴族待遇を受けるようになる。また少年時代は疎遠であった父との仲も親密になっていき、それまで嫌っていたナポレオン1世に対しても理解を深めるようになり、ナポレオン1世を次第に尊敬するようになる。1826年には次男、1828年には三男が、1830年には次女が生まれる。彼はルイ18世から年金をもらっていたので、生活はかなり裕福であったが、作家としての成功も既に始まっていた。

シャルル10世は反動的な政治を行い、言論の自由を認めず、ブルジョワジーの大部分に選挙権も与えないなど中産階級の利益を守らなかったので中産階級、知識人そして貧しい労働者が不満を持ち始めた。また後にフランスの汚辱であり将来に渡り政治的負債となるアルジェリア侵略まで始めてしまった。こういった愚策の繰り返しが1830年のブルジョワジーに主導された七月革命勃発の原因となった。ヴィクトル・ユーゴーは保守的な貴族ではあったが、一方では尊敬されている知識人であり、自分の親友の文学者たちが七月革命の中心人物なので自分の立場は安全だとわかっていたし、シャルル10世は愚王だと思っていたので、七月革命にも反対の立場は取っていなかった。七月革命では、革命軍を鎮圧しなければならないはずの政府軍にすら鎮圧軍の意欲はなく、シャルル10世は慌てて外国から傭兵を雇わなければならないほどであった。このフランス七月革命は、1830年7月27日から29日までのわずか三日間の革命であった。この革命はシャルル10世が亡命し、開明的で自由主義に理解があるという名声のあったブルボン家の遠縁にあたるルイ・フィリップ1世を王位につけ、立憲君主国を樹立する(七月王政)ということで収拾された。ルイ・フィリップ1世は1797年から1799年までアメリカ合衆国に住み、アメリカ独立運動を助けたという経験もあり、人民からの期待も高かった。

シャルル10世は反動的な政治を行い、言論の自由を認めず、ブルジョワジーの大部分に選挙権も与えないなど中産階級の利益を守らなかったので中産階級、知識人そして貧しい労働者が不満を持ち始めた。また後にフランスの汚辱であり将来に渡り政治的負債となるアルジェリア侵略まで始めてしまった。こういった愚策の繰り返しが1830年のブルジョワジーに主導された七月革命勃発の原因となった。ヴィクトル・ユーゴーは保守的な貴族ではあったが、一方では尊敬されている知識人であり、自分の親友の文学者たちが七月革命の中心人物なので自分の立場は安全だとわかっていたし、シャルル10世は愚王だと思っていたので、七月革命にも反対の立場は取っていなかった。七月革命では、革命軍を鎮圧しなければならないはずの政府軍にすら鎮圧軍の意欲はなく、シャルル10世は慌てて外国から傭兵を雇わなければならないほどであった。このフランス七月革命は、1830年7月27日から29日までのわずか三日間の革命であった。この革命はシャルル10世が亡命し、開明的で自由主義に理解があるという名声のあったブルボン家の遠縁にあたるルイ・フィリップ1世を王位につけ、立憲君主国を樹立する(七月王政)ということで収拾された。ルイ・フィリップ1世は1797年から1799年までアメリカ合衆国に住み、アメリカ独立運動を助けたという経験もあり、人民からの期待も高かった。

ルイ・フィリップ1世はブルジョワジーに大変人気のある王であった。ヴィクトル・ユーゴーもルイ・フィリップ1世を「万事に優れている完璧な王である」と絶賛しており、1845年にはついに彼はルイ・フィリップ1世から子爵の位を授けられた。彼は永久貴族になったことで政治活動にも興味を示すようになった。彼にとっては理解のあるルイ・フィリップ1世のような英君を理性的な知識人がサポートする七月王政が理想の体制であったようだ。

しかし、ヴィクトル・ユーゴーとマリウスには決定的な相異がある。マリウスは共和派の秘密結社ABC(ア・ベ・セー)の友に所属する貧乏な弁護士という設定になっている。ブルジョワ出身の彼は幼い頃に母を亡くし、母方の祖父に育てられたが、17歳のとき、ナポレオン1世のもとで働いていた父の死がきっかけでボナパルティズムに傾倒し、王政復古賛成派の祖父と対立して家出していた。マリユスが『レ・ミゼラブル』で参加したのは、七月革命ではなく、その2年後に起こった六月の暴動である。六月暴動(1832年)はより過激な学生と労働者による蜂起であったが、僅か二日間で鎮圧されてしまった。

フランスでは政治の体制は次第にブルジョワジー対労働者という図式に移行していた。1948年の労働者や農民主導の二月革命により、ルイ・フィリップ1世は退位しイギリスに亡命し、七月王制は終わりを告げる。フランスでは、王制は撤廃され、1848年憲法の制定とともに共和制(第二共和政)に移行した。この年の6月にやはり六月蜂起と呼ばれる労働者の反乱が起こっているので、上述した1832年の六月暴動と混乱してしまいそうになる。結局11月に大統領選挙が行われ、ナポレオンの甥にあたるルイ・ナポレオン・ボナパルトが大統領に選出された。その後、ルイ・ナポレオン・ボナパルトは、自身を皇帝にして(ナポレオン3世)1852年にフランス第二帝政を開始するのである。

ルイ・フィリップ1世がイギリスへ亡命した後ですら、ヴィクトル・ユーゴーはあくまで、ルイ・フィリップの嫡孫である幼いパリ伯を即位させるべきだと主張したほどである。第二共和制で次第に独裁化していくナポレオン大統領には常に強力な反対者であったユーゴーは、1851年のナポレオンのクーデターの後にナポレオンに弾圧されるようになり、命の危険を感じたユーゴーはベルギーへと亡命することになり、ベルギーの首都ブリュッセルからナポレオンへの批判を開始することになった。しかしベルギーにも弾圧の手が伸び、彼はさらにイギリスの辺境の島に身をひそめることになる。この時期に六月暴動の挫折を記録した『レ・ミゼラブル』を執筆し、それが全世界的なベストセラーとなった。

1870年に勃発した普仏戦争はフランスの大敗北に終わり、セダンの戦いでプロイセン王国の捕虜となったナポレオン3世は失脚した。これによってユーゴーは帰国を決意し、19年ぶりに祖国の土を踏むこととなったが、彼を待っていたのは、彼を世界的文豪或いは国民的英雄として熱狂的に歓迎するフランスの国民であった。

普仏戦争を収拾するために臨時政府が成立したが、この政府がビスマルク率いるドイツ政府に対して屈辱的な講和予備条約を結んだ。それに激怒した民衆が蜂起して、社会主義政権を標榜するパリ・コミューンの成立が宣言された。このコミューンの政策には労働条件の改善など社会政策的な要素が含まれており、世界初の社会主義政権と言われたが、パリ・コミューンの指導者は内部対立を収拾することもできず、すぐに政府軍によって鎮圧された。コミューン参加者の多くが射殺ないしは軍事法廷によって処刑された。パリ・コミューンの鎮圧は、多くのフランス国民にとっては政治的安定をもたらすものとして受け入れられた。

19世紀のヨーロッパ諸国では、王党派、ブルジョアを中心とする共和派、軍部政権、マルクス主義の影響を受けた労働者・プロレタリアートの武力闘革命による階級闘争主義が思想的な争いを繰り返したが、ユーゴーの目指したものは王制と共和制の中間、開明的な国王を賢いブルジョアが理性的な憲法と普通選挙で支持するものであっただろう。これは隣国の英国が追求したものと同じであり、七月革命の犠牲を経て誕生した七月王制が彼にとっては理想の政権であっただろう。しかし、その後の亡命生活を経て、ユーゴーの政治観も深まったのであろう。貧困にあえいでいるレ・ミゼラブル(貧しき人々)を救わずして理想国家は作りえないということを心から感じたのだろう。だから。七月革命をただのばら色の栄光と描かず、六月暴動の陰翳を『レ・ミゼラブル』に入れたところにこの物語の深さがあるのだろう。

19世紀のヨーロッパ諸国では、王党派、ブルジョアを中心とする共和派、軍部政権、マルクス主義の影響を受けた労働者・プロレタリアートの武力闘革命による階級闘争主義が思想的な争いを繰り返したが、ユーゴーの目指したものは王制と共和制の中間、開明的な国王を賢いブルジョアが理性的な憲法と普通選挙で支持するものであっただろう。これは隣国の英国が追求したものと同じであり、七月革命の犠牲を経て誕生した七月王制が彼にとっては理想の政権であっただろう。しかし、その後の亡命生活を経て、ユーゴーの政治観も深まったのであろう。貧困にあえいでいるレ・ミゼラブル(貧しき人々)を救わずして理想国家は作りえないということを心から感じたのだろう。だから。七月革命をただのばら色の栄光と描かず、六月暴動の陰翳を『レ・ミゼラブル』に入れたところにこの物語の深さがあるのだろう。

ユーゴーは1885年5月22日、パリにて84歳で逝去した。国民の英雄、文豪としてパンテオンへ敬意を持って埋葬されたのである。

[映画] リンカーン Lincoln (2012年)

リンカーンは1809年に生まれ、1861年に第16代アメリカ合衆国大統領に選ばれ、64年に再選された。南北戦争が始まったのは彼が大統領に就任した直後の1861年、有名な奴隷解放宣言は1862年になされ、南北戦争は1865年にリンカーン率いる北軍の勝利で終わった。リンカーンは1865年4月15日に暗殺され56歳でこの世を去った。

リンカーンは1809年に生まれ、1861年に第16代アメリカ合衆国大統領に選ばれ、64年に再選された。南北戦争が始まったのは彼が大統領に就任した直後の1861年、有名な奴隷解放宣言は1862年になされ、南北戦争は1865年にリンカーン率いる北軍の勝利で終わった。リンカーンは1865年4月15日に暗殺され56歳でこの世を去った。

スティーブン・スピルバーグの監督による『リンカーン』は、彼の波乱に満ちた人生の最後の4ヶ月を、奴隷制を廃止を規定したアメリカ合衆国憲法修正第13条の下院での可決に焦点を絞って描く。戦争のシーンは殆どなく、映画は奴隷解放の憲法的論議に終始する。スピルバーグらしくそこは平均的アメリカ人にはきちんとわかるように話を進めていくのだが、アメリカ史やアメリカ国憲法を詳しく知らない日本人にとっては映画の時代背景が少しわかりづらいのではないだろうか。また1862年の奴隷解放宣言と1865年の合衆国憲法修正第13条の違いがわかりにくいのではないだろうか。アメリカで奴隷が本当に解放されたのは1862年の奴隷解放宣言ではなく、1865年の合衆国憲法修正第13条の批准を以ってである。スピルバーグが『リンカーン』で憲法修正第13条可決決議をこの映画の中心にしたのも、それが理由であろう。

アメリカ合衆国憲法では憲法を修正するのには2つの方法でのみ可能であると規定してある。その一つはこの映画で描写されたように、コングレスの上院と下院でそれぞれ三分の二が修正に賛成の決議をし、その後一年以内に三分の四の州が批准すれば、修正が成立するというものである。一旦批准されてしまえば修正憲法は批准しなかった州をも拘束する。奴隷解放を憲法に入れるという修正案は既に1864年の四月に上院で可決されていた。この映画は1865年の一月三十一日に僅か二票差でその修正案が下院でも可決されたという瞬間をドラマティックに描いている。一旦修正案がコングレスで可決されてしまうと、批准は遥かに簡単である。賛成可決の翌日リンカーンの地元のイリノイ州が批准の一番乗りを挙げ、大半の州が雪崩れのように続き、合衆国憲法修正第13条は成立した。大統領はこの修正の過程に一切関しないというのが憲法上の建前であったが、合衆国憲法修正第13条はリンカーンが心から望み、その成立に全力を尽くしたことであった。その成立の最難関が下院での提案決議を通すことだったのである。だから、スピルバーグが『リンカーン』でその下院決議の経緯に話を絞ったのであろう。

それでは、1862年の奴隷解放宣言と1865年の合衆国憲法修正第13条の相異は何であろうか?

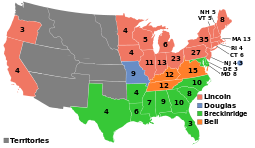

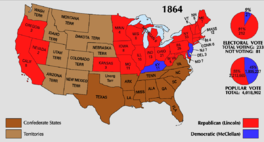

1783年のパリ条約で正式に独立したアメリカ合衆国だが、19世紀の半ばにはすでに北部と南部との間で国の将来の方向に関しての対立が深刻になっていた。南北戦争の原因を、近代化が進んだ北部は自由労働力を求めていたのに対して、プランテーションに依存する南部は重労働が可能な奴隷制を求めていたからという学者もいるだろう。またその頃までにヨーロッパでは奴隷制が廃止されていたので、北部の人間は人道的立場からも奴隷制の廃止を願っていたと見る人もいるだろう。しかし対立のもっと根本にあるのは、アメリカ政府により強大な決定権を与えるか、それとも州が各自で重要事項を決定する力を持つかという対立、あるいは奴隷制はこの国の建国の思想にそぐうものなのか反するものなのかという議論なのではないか。リンカーンもこの映画で「奴隷制がある限りはアメリカは近代国家にはなれないし、奴隷制は人間の平等を謳った建国の父の原理に反する」とはっきり述べている。この対立は北部を地盤とし、奴隷制拡大に反対していた共和党から出馬したリンカーンが大統領に選ばれた時、南部諸州(サウスカロライナ州、フロリダ州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州およびテキサス州)が合衆国を脱退するというところまでエスカレートし、南北戦争が勃発したのである。

1783年のパリ条約で正式に独立したアメリカ合衆国だが、19世紀の半ばにはすでに北部と南部との間で国の将来の方向に関しての対立が深刻になっていた。南北戦争の原因を、近代化が進んだ北部は自由労働力を求めていたのに対して、プランテーションに依存する南部は重労働が可能な奴隷制を求めていたからという学者もいるだろう。またその頃までにヨーロッパでは奴隷制が廃止されていたので、北部の人間は人道的立場からも奴隷制の廃止を願っていたと見る人もいるだろう。しかし対立のもっと根本にあるのは、アメリカ政府により強大な決定権を与えるか、それとも州が各自で重要事項を決定する力を持つかという対立、あるいは奴隷制はこの国の建国の思想にそぐうものなのか反するものなのかという議論なのではないか。リンカーンもこの映画で「奴隷制がある限りはアメリカは近代国家にはなれないし、奴隷制は人間の平等を謳った建国の父の原理に反する」とはっきり述べている。この対立は北部を地盤とし、奴隷制拡大に反対していた共和党から出馬したリンカーンが大統領に選ばれた時、南部諸州(サウスカロライナ州、フロリダ州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州およびテキサス州)が合衆国を脱退するというところまでエスカレートし、南北戦争が勃発したのである。

戦争開始で生じた問題は、北軍が戦いで占領した南軍の奴隷たちをどうするか?ということであった。リンカーンの率いる政府軍はその問題を「連邦に反抗的な南軍兵士が保持する奴隷を解放する(つまり、誰でも北軍に反抗したら持っている奴隷を解放しなければならない)」という法律で解決しようとした。それが1862年の奴隷解放宣言である。

ここには大きな問題がある。もし南軍がこの南北戦争に勝ったら、南部での奴隷制度は続くのである。たとえ北軍が勝ったとしても、北軍についたメリーランド州、デラウェア州、テネシー州、ケンタッキー州とミズーリ州では奴隷は合法であったが、この奴隷解放宣言は北軍という理由でその州の奴隷を解放の対象としていないのである。またバージニア州から離脱してウェストバージニア州となった48の郡もその対象ではなかった。(しかし結局メリーランド州、ミズーリ州、テネシー州、そしてウェストバージニア州は、それぞれ自主的に奴隷制を廃止したのだが。)北軍が勝ったとしても、1862年の奴隷解放宣言は戦争における所有物としての奴隷の所有権を暫定的に決めているのにすぎないのであるから、戦争の結果がどうであれ、人々の気持ちが変わったら、奴隷制が新しい形で復活することは可能なのであった。

南軍の州の奴隷のみを解放するという戦時における臨時の対応策である奴隷解放宣言と、合衆国全土の奴隷を永久に廃止するという合衆国憲法修正第13条の間には大きな飛躍がある。リンカーンも最初は奴隷制完全廃止には賛成ではなかった。その理由は、前述したように北軍の味方の州の中には、まだ奴隷制を認めている州もあった。そういう州は、奴隷制を廃止するために南軍と戦っていたのではなく、連合側(南軍)を連邦側(北軍)に引き戻し、合衆国を再び統一するために戦っていたのである。すべての奴隷を廃止を宣言すれば、連邦側の味方でありながら奴隷制を実施している州が、北軍を脱退してしまう恐れもあったからだ。そうなれば、北軍が戦力を失い、南軍が戦力を得ることになりかねない。リンカーンの奴隷解放宣言は、解放された南部の元奴隷たちが、兵隊となることを許可し、北軍は、新たな200,000人近くの黒人兵士たちを獲得し、南軍との戦いでは、さらに有利になった。

南軍の州の奴隷のみを解放するという戦時における臨時の対応策である奴隷解放宣言と、合衆国全土の奴隷を永久に廃止するという合衆国憲法修正第13条の間には大きな飛躍がある。リンカーンも最初は奴隷制完全廃止には賛成ではなかった。その理由は、前述したように北軍の味方の州の中には、まだ奴隷制を認めている州もあった。そういう州は、奴隷制を廃止するために南軍と戦っていたのではなく、連合側(南軍)を連邦側(北軍)に引き戻し、合衆国を再び統一するために戦っていたのである。すべての奴隷を廃止を宣言すれば、連邦側の味方でありながら奴隷制を実施している州が、北軍を脱退してしまう恐れもあったからだ。そうなれば、北軍が戦力を失い、南軍が戦力を得ることになりかねない。リンカーンの奴隷解放宣言は、解放された南部の元奴隷たちが、兵隊となることを許可し、北軍は、新たな200,000人近くの黒人兵士たちを獲得し、南軍との戦いでは、さらに有利になった。

リンカーンは本当は奴隷制廃止に反対していたんだ!!などと言う人もいるが、私は、リンカーンは究極のゴールをじっと見据えて、その時その時のステップで一番正しく現実的な方法を取っていたのだと思う。彼の究極のゴールは奴隷制のない、南部北部を統一したアメリカ合衆国である。スティーブン・スピルバーグの『リンカーン』は、非常によく出来た映画である。アメリカ合衆国憲法修正第13条の下院での可決という事件を素材に選ぶことで、彼が明確で正しいゴールを持ちつつも現実的で着実なステップを踏める卓越した政治家であることをえがいている。同時に優しくユーモアがあり気心の知れた友人とのお喋りが大好きな人間性をもった人間であるリンカーンの素顔も描かれている。主要人物の好演が光っている。適材適所というか、スティーブン・スピルバーグの役者を見る眼の確かさが感じられるのである。