ベニート・ムッソリーニは、社会主義と無政府主義と共和主義を信じた父を持ち、彼自身も、王室打倒とイタリア統一を成功させたガリバルディを賞賛し、スイスに移ったのちは、スイスに亡命していたレーニンと懇意になり、レーニンからドイツ語とフランス語を学び、お互いを尊敬し合う関係を築くようになった。彼は、若いころはカール・マルクスの思想に心酔し階級闘争を肯定していた。スイスから帰国後はイタリア社会党に入党したが、彼は第一次大戦に参戦を主張し、中立を掲げる社会党から除名させれた。レーニンは、イタリア社会党が優秀で将来性のあるムッソリーニを除名したことに大変失望したという。

ベニート・ムッソリーニは、社会主義と無政府主義と共和主義を信じた父を持ち、彼自身も、王室打倒とイタリア統一を成功させたガリバルディを賞賛し、スイスに移ったのちは、スイスに亡命していたレーニンと懇意になり、レーニンからドイツ語とフランス語を学び、お互いを尊敬し合う関係を築くようになった。彼は、若いころはカール・マルクスの思想に心酔し階級闘争を肯定していた。スイスから帰国後はイタリア社会党に入党したが、彼は第一次大戦に参戦を主張し、中立を掲げる社会党から除名させれた。レーニンは、イタリア社会党が優秀で将来性のあるムッソリーニを除名したことに大変失望したという。

第一次世界大戦に志願し戦争から戻ったムッソリーニは、1921年には英国からの支援を受けファシスト党を形成し、社会党や共産党との武力衝突を繰り返した。英国やアメリカも「ムッソリーニこそ新しい時代の理想の指導者」と称え、1920年代前半のアメリカの新聞も彼を好意的に報道していた。ウィンストン・チャーチルも最初はムッソリーニのことを「偉大な指導者の一人」と高く評価していた。しかしアーネスト・ヘミングウェイは比較的初期からムッソリーニに懸念を抱いていた。アドルフ・ヒトラーとの個人的な感情は、ヒトラーは最初はムッソリーニを尊敬していたが、ムッソリーニはヒトラーを嫌っていたと言われる。その後の独伊関係の進展により、ムッソリーニとヒトラーの関係は次第に良好となったが、イタリアの第二次世界大戦の中での劣勢が明らかになるとムッソリーニに対するヒトラーの態度は次第に冷淡になって行った。

ムッソリーニは、イタリア語に加えて英独仏語に堪能であったほか、哲学から芸術にまで通じた教養人であったと言われている。第二次世界大戦でのイタリア敗戦後、彼は中立国のスイスに向かい、そこからさらにもう一つの中立国で、フランコ将軍が統治するヨーロッパで唯一ファシスト政権が継続しているスペインへ向かう計画であったとされている。しかし、スイスへ逃亡途中、パルチザンに見つかり、愛人のクラレッタペタッチとともに銃殺刑に処され、彼の遺体はミラノのロレート広場に晒された。その遺体は広場の屋根にロープで吊り下げられたが、これはファシスト政権が政治犯に行っていた街頭での絞首刑と同じスタイルで、ファシスト政権に対するパルチザンからの報復の意味合いがあった。政権期を通じて私腹を肥やすことに興味を持たなかったムッソリーニは、死後に殆ど資産を残さなかったとも言われている。イタリア国内でのムッソリーニの死後の評価はドイツにおけるヒトラーほど憎まれておらず、幾分に悪いイメージもあるものの、マフィアを徹底して弾圧したり、積極的な雇用政策を進めた事から比較的に好印象を持たれているということだ。

ムッソリーニは、イタリア語に加えて英独仏語に堪能であったほか、哲学から芸術にまで通じた教養人であったと言われている。第二次世界大戦でのイタリア敗戦後、彼は中立国のスイスに向かい、そこからさらにもう一つの中立国で、フランコ将軍が統治するヨーロッパで唯一ファシスト政権が継続しているスペインへ向かう計画であったとされている。しかし、スイスへ逃亡途中、パルチザンに見つかり、愛人のクラレッタペタッチとともに銃殺刑に処され、彼の遺体はミラノのロレート広場に晒された。その遺体は広場の屋根にロープで吊り下げられたが、これはファシスト政権が政治犯に行っていた街頭での絞首刑と同じスタイルで、ファシスト政権に対するパルチザンからの報復の意味合いがあった。政権期を通じて私腹を肥やすことに興味を持たなかったムッソリーニは、死後に殆ど資産を残さなかったとも言われている。イタリア国内でのムッソリーニの死後の評価はドイツにおけるヒトラーほど憎まれておらず、幾分に悪いイメージもあるものの、マフィアを徹底して弾圧したり、積極的な雇用政策を進めた事から比較的に好印象を持たれているということだ。

ムッソリーニは自分の父親の愛人であるアナ・グイーディの娘であるラケーレ・グイーディと長い交際期間があり、1910年にラケーレとの間に娘のエッダをもうけた。1915年にはラケーレとの最初の結婚式を市庁舎で行ったが、ムッソリーニが政治家として有名になった後、1925年に彼女との2度目の結婚式をカトリック式で挙げた。

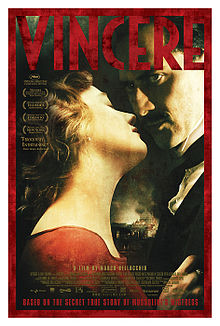

しかし2005年に出版されたマルコ・ゼーニの著作によれば、ムッソリーニは1909年にジャーナリストの職を得てトレントに移り、そのトレント滞在期に同地出身であったイーダ ・ダルセルと知り合い、1914年に彼女と結婚したという可能性が発見された。生活に困っていたムッソリーニは、社会主義者の理想に燃えるムッソリーニを支持するイーダからの財政的支援を得ており、1915年にイーダとの間に長男アルビーノをもうけたらしい。この結婚がなぜ2005年まで公式に知られていなかったかというと、ムッソリーニ政権はイーダ ・ダルセルとムッソリーニに関する公式文書をすべて破壊し、二人の間の往復書簡も可能な限り消滅させたからであると言われている。イーダもアルビーノも精神病院の中で死亡し、特に26歳という若さで死んだアルビーノは殺された可能性も示唆されている。この状況は映画 『愛の勝利を - ムッソリーニを愛した女』でも描かれている。

これが事実なら、ムッソリーニはラケーレとは昔からの付き合いがあったのに、1909年から1915年まではイーダとも関係をもっていたらしいということになる。もしイーダとの結婚が正式なものであり、正式な離婚がなされていないなら、ムッソリーニは重婚の罪を犯したことになる。どちらにせよムッソリーニは1915年あたりに社会主義者である自分を理解して愛してくれたイーダを放棄し、ラケーレを妻として選んだことになる。複雑な経歴の持ち主のムッソリーニであるが、第一次世界大戦のあたりから、公私ともに大きな転換期を迎えたということであろう。