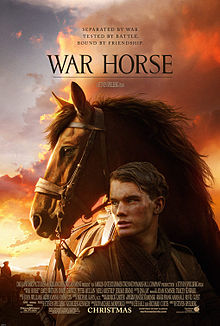

『戦火の馬』は、1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる児童小説を基にして、2007年からニック・スタフォードの脚色により戯曲化されロンドンの劇場で好評を得ていた『軍馬ジョーイ』を、スティーヴン・スピルバーグ監督により2011年に映画化されたものである。映画のロンドン・プレミアでは、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。スティーヴン・スピルバーグの絶妙な語りと、どこで泣かせるかを完璧に心得たツボを抑えた演出、そして最初から最後まで計算され尽くした美しい画像は、黒澤明の力量を彷彿させる。

『戦火の馬』は、1982年に出版されたマイケル・モーパーゴによる児童小説を基にして、2007年からニック・スタフォードの脚色により戯曲化されロンドンの劇場で好評を得ていた『軍馬ジョーイ』を、スティーヴン・スピルバーグ監督により2011年に映画化されたものである。映画のロンドン・プレミアでは、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。スティーヴン・スピルバーグの絶妙な語りと、どこで泣かせるかを完璧に心得たツボを抑えた演出、そして最初から最後まで計算され尽くした美しい画像は、黒澤明の力量を彷彿させる。

この映画は戦争用に売られた馬を通じて、その持ち主のイギリスの小作農家の少年、馬に乗って戦死する英軍将校、脱走兵として処刑されるドイツの少年兵たち、戦火でドイツ軍に親を殺され自分の農場を略奪されるフランス人の少女とその祖父、そしてその他の戦争に翻弄される英独仏の人々を描く。言い換えると、馬という美しい動物を最大限に利用して観客を引っ張り、人々が都合よく登場しては殺される映画である。

この映画で一番興味深いと思ったのは、騎兵隊が第一次世界大戦を最後として消滅して行く、つまり馬が戦争の役に立たなくなったという背後には戦争の技術の革命があるというメッセージである。スピルバーグは別にそれを伝えるためにこの映画を作ったわけではないだろうが。

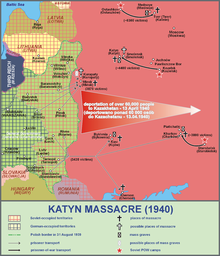

歴史上、騎兵は戦術的に重要な兵種と考えられてきた。高速度で馬と共に移動できるし攻撃性も強いので、奇襲・突撃・追撃・背面攻撃・側面攻撃・包囲攻撃など、幅広い用途に使われた。また敵陣の偵察などにも効果的に活用された。19世紀前半のナポレオン戦争時代に、騎兵は全盛を迎え、戦場を駆け抜けて突撃する騎兵隊はナポレオンの勝利に大きく貢献した。しかし1870年に起こった普仏戦争ではフランス騎兵隊がプロイセン軍の圧倒的火力の前に全滅し、フランスはプロイセン軍に敗北を遂げる。

この背後にあるのは新しい武器の導入である。南北戦争(1861年から1865年)あたりから、機関銃やライフルの使用が始まり、それから身を守るために塹壕が掘られ、戦争は個人戦から、集団による打撃戦へと変化していった。突撃してくる馬は相手側による格好の射的となり、また狭いノーマンズランドに対峙して持久戦に持ち込むという地形の中でもはや馬が闊歩する時代ではなくなった。馬を維持するコストを考えると、騎兵は勝率効果の低い高コストの戦術となってしまったのだ。英軍を率いる将校たちは貴族の出身で、近代戦や機関銃に対する知識は叩き込まれていても、心の奥底ではまだ古い時代の騎士が馬に乗って名誉を重んじて勇敢に戦うことに憧れる精神が残っており、この映画では、騎兵で奇襲をかけた英軍が、徹底的に近代化したドイツ軍の機関銃に壊滅されるということがリアルに描かれている。

馬と象とラクダは古来から人類の友人であり、貴重な労働を提供してくれる存在だった。高い知能を持ち、一度飼い主と信頼尊敬の関係を築くと忠誠に尽くしてくれる。しかしただ穏やかなだけではなく、怒ると信じられないような強さも見せる。人類にとって、馬そして犬は永遠に友人であり続けるだろう。この映画を観て、主人公の馬に泣かされた人も多いだろうが、私は最初から最後まで醒めた気持ちを感じざるを得なかった。その理由を述べてみよう。

馬と象とラクダは古来から人類の友人であり、貴重な労働を提供してくれる存在だった。高い知能を持ち、一度飼い主と信頼尊敬の関係を築くと忠誠に尽くしてくれる。しかしただ穏やかなだけではなく、怒ると信じられないような強さも見せる。人類にとって、馬そして犬は永遠に友人であり続けるだろう。この映画を観て、主人公の馬に泣かされた人も多いだろうが、私は最初から最後まで醒めた気持ちを感じざるを得なかった。その理由を述べてみよう。

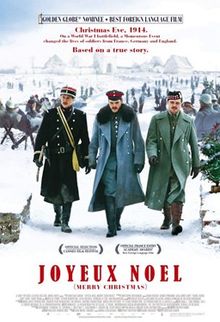

まず、馬を前面に押し出すために使われる登場人物の描き方が浅いというか不可解である。少年の親は、馬の購買を競っている自分の地主に負けたくないという意地で、大金を叩いてこの馬を買うが、借金が払えなくなるという状況に追いやられ、腹立ち紛れに自分が買った馬を射殺しようとする。この無茶苦茶な馬の紹介シーンが最初にでてくるので、その後はいかに馬が美しい演技をしても同感ができなくなってしまうのである。この馬は軍部に理不尽に徴収されたのではなく、父親が自分の借金の穴を埋めるために自ら軍に売りに行くのである。これは一例であるが、とにかく登場人物の描き方が浅い。ノーマンズランドを挟んで敵対する英独軍の兵士が馬を助けるために一時仲良くなるというシーンは『戦場のアリア』を彷彿させるが、『戦場のアリア』ではそれが映画の主題であるからその顛末を丁寧に描いているが、『戦火の馬』では映画の数多いエピソードのてんこ盛りの一つに過ぎず、とにかく唐突な感じがするのである。たくさんの負傷兵をかかえている野戦病院は人間の負傷兵で溢れかえっているが、軍医が「馬を助けるために出来る限りの手を尽くそう」というくだりでは、涙がでてくるより「ウ~ム、何故?」と思ってしまった。

次にこの映画では英独仏の登場人物が皆英語をしゃべるので、話のわけがわからなくなる時がある。ドイツ兵の将校のドイツ語の掛け声にあわせて行進する兵士が英語でしゃべっているので、捕虜になった英兵?と思ったらドイツ兵である。フランスの農場を略奪する軍隊も英語を話すので、英軍が味方のフランス人を虐待しているの?とびっくりするが、これはどうあってもドイツ軍という設定でなくてはならないのだろう。スピルバーグが全員に英語を話させているのは、アメリカでのこの映画の興行の成功を狙ったからに違いない。アメリカ人は字幕のある外国映画が好きでない。これは「洋画は実際の俳優のしゃべる声を聞いて、その微妙さを味わいたい」と思い、吹き替えよりも字幕を好む日本人にはわかりにくいかもしれないが、私はアメリカ人の映画のディスカッションサイトで「なんでこの映画、吹き替えじゃないの?字幕なんて面倒くさくて観る気もしない」と文句を言っているアメリカ人の投稿を何回か読んでいるので、そう思うのである。(今のところ)世界のナンバーワンであるアメリカ人は、世界中の人が英語を話すのが当然だと思っているという気持ちがどこかにあるのだろう。

ハリウッド映画は音楽を効果的に使う。この映画でも音楽は確かに美しいのだがスピルバーグは使いすぎているような気がする。今までずっと成功していたジョン・ウィリアムズとのコラボではあるが、音楽の力は認めるとしても、これは濫用というレベルに来ているのではないか。特に音楽をあまり使用しない非ハリウッド映画を見たあとでスピルバーグの映画を観ると「はい、ここで泣いてください」と言われているような気がして「Enough(やり過ぎ)!」と感じてしまう。しかし、兵士をバグパイプで送り出すシーンでは思わず鳥肌がたった。スピルバーグにまんまと嵌められたと思った一瞬であった。

ハリウッド映画は音楽を効果的に使う。この映画でも音楽は確かに美しいのだがスピルバーグは使いすぎているような気がする。今までずっと成功していたジョン・ウィリアムズとのコラボではあるが、音楽の力は認めるとしても、これは濫用というレベルに来ているのではないか。特に音楽をあまり使用しない非ハリウッド映画を見たあとでスピルバーグの映画を観ると「はい、ここで泣いてください」と言われているような気がして「Enough(やり過ぎ)!」と感じてしまう。しかし、兵士をバグパイプで送り出すシーンでは思わず鳥肌がたった。スピルバーグにまんまと嵌められたと思った一瞬であった。

またシンボル的な小細工が鼻につく。たとえば、主人公の少年の父はアル中だが、実はボーア戦争で名誉の負傷をしたということが明らかになる。その名誉のペナントを少年が馬に結びつけ、ペナントは友情の象徴として次々に馬の所有者の手で守られ、馬と共に少年のもとに戻ってくる。私はそのペナントを見るたびに「どうだ、すっごくカッコいいシンボルを考え付いただろう」という得意げなスピルバーグのドヤ顔がちらついてしまったのである。

聴衆の反応は「感激した。泣けた」というものと「小手先の映画の泣かせる技術に心が醒めた」との二つに分かれる映画ではあると思う。