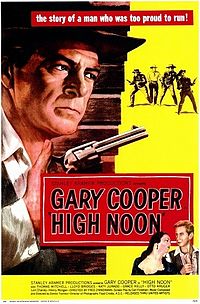

『ニュルンベルグ裁判』の監督スタンリー・クレイマーによる製作、『ジャッカルの日』のフレッド・ジンネマンによる監督、ゲイリー・クーパーとグレイス・ケリーの主演という豪華な布陣で作成された『真昼の決闘』は,厳格な意味で西部劇とか決闘物というジャンルに入らないのではないか。ここに出てくる保安官は無敵のヒーローではなく、初老にかかり、結婚を契機に銃を使って金を稼ぐ生活から足を洗おうとしている男である。なぜ彼が決闘に引き込まれたかと言うと、結婚式を挙げて東部の町に旅立とうとしている矢先に、自分が昔逮捕した悪漢がちょうど釈放されて、「お礼参り」に自分を刑務所に送った人間、多分保安官とか町の法廷の判事など、を殺害しに正午に町の駅に到着する汽車に乗ってやって来るという知らせを受けたからである。

『ニュルンベルグ裁判』の監督スタンリー・クレイマーによる製作、『ジャッカルの日』のフレッド・ジンネマンによる監督、ゲイリー・クーパーとグレイス・ケリーの主演という豪華な布陣で作成された『真昼の決闘』は,厳格な意味で西部劇とか決闘物というジャンルに入らないのではないか。ここに出てくる保安官は無敵のヒーローではなく、初老にかかり、結婚を契機に銃を使って金を稼ぐ生活から足を洗おうとしている男である。なぜ彼が決闘に引き込まれたかと言うと、結婚式を挙げて東部の町に旅立とうとしている矢先に、自分が昔逮捕した悪漢がちょうど釈放されて、「お礼参り」に自分を刑務所に送った人間、多分保安官とか町の法廷の判事など、を殺害しに正午に町の駅に到着する汽車に乗ってやって来るという知らせを受けたからである。

もちろん、保安官はそのまま東部に旅立ってもよかったのだが、町へ戻ってその悪漢と3人の仲間たちと対決することを選ぶ。彼の妻は父と兄を殺され、暴力を絶対否定するクエーカー教徒に改宗しており、もし夫が決闘の道を選ぶのなら、自分一人で東部へ旅立つと言う。まだ後任の保安官も到着していないので、彼は町民に一緒に闘ってくれるよう頼むが、副保安官や前任の先輩保安官や町長や町の人々は皆尻ごみをして味方についてくれない。判事は「よそへ行っても仕事がみつかるだろう」とさっさと逃げ出してしまう。町を平和に保ってくれて「最高の保安官だ」と賞賛していた人々も「現金が流通するためには、或る程度の悪が必要だ。保安官はそれを根こそぎにしてしまった」と言ったりもする。「どうして、この町に戻ってきたのだ。そのまま東部に行ってしまえばよかったのに」という非難の中で、彼はただ一人4人と対決せざるを得ず、遺書を書いて悪漢が乗ってくる真昼の汽車を待ち、孤独な戦いを始めるのである。

映画は85分の長さだが、この映画は10時40分頃に始まるという設定で、つまり実際の時間と同時進行で物語が進むのである。決闘シーンは最後の5分だけで、それも単調なものである。映画の殆どは保安官と町民の話し合いである。初老に差し掛かり俳優としてのピークを越えたゲイリー・クーパー演じる保安官が、よろよろと人通りのない町並みを一人で歩く姿が遠目に映されるのは、なんとも切ない。

この映画が作られたのは1952年であるが、その時は米国では「赤狩り」の真っ最中であった。「赤狩り」とは共和党右派のジョセフ・マッカーシー上院議員が中心となって、共産党員、および共産党シンパと見られる人々を排除する政治的活動であり、マッカーシーに協力した代表的な政治家には、リチャード・ニクソンとロナルド・レーガンなどがいる。ハリウッドは左翼思想の人間が多いとみなされ、そのターゲットの一つになった。『真昼の決闘』の脚本を担当したカール・フォアマンも共産党員とみなされ非米活動委員会に尋問された。彼は自分が戦前に一時期共産党に入党していたのは認めたが、現在では全く関係が無いと主張した。尋問での一番の恐怖は、共産党のシンパである人の密告を強制されることであった。それを拒否したカール・フォアマンは身の危険を感じて英国に逃亡した。同じく「赤狩り」の告発のために米国を追放された映画人としては、チャップリンもいる。

カール・フォアマンはのちに英国の名監督デイビッド・リーンのもとで働くようになり、デヴィッド・リーン監督の『戦場にかける橋』で第30回アカデミー脚色賞を受賞したが、公開当時は赤狩りによってフォアマンの名前が出されることがなく、デイビッド・リーンが脚本賞を受賞した。カール・フォアマンの死後初めて彼の名がクレジットとして認められ、彼は死後ようやくオスカーを授与されることになった。

似たようなことは『ローマの休日』の脚本家ドルトン・トランボにも起こった。ドルトン・トランボは赤狩りで追放されていたので友人のイアン・マクレラン・ハンターの名前を借りて仕事をせざるを得ず、ハンターの名義で『ローマの休日』の脚本を執筆した。この映画は大成功で、事情を知らない映画芸術科学アカデミーは、ハンターにアカデミー脚本賞を与えてしまったのである。1990年代になってからアカデミーは、冷戦期の「赤狩り」などに起因する間違いを正すことに決めた。その一つとして、ドルトン・トランボの名誉回復があった。トランボはすでに1976年に亡くなっていたが、アカデミーは1993年にトランボに改めてアカデミー賞を贈ることを決めた。しかし、ハンターに贈られたオスカー像をハンターの息子が引き渡すことを拒否したため、トランボの未亡人に渡されたオスカー像は、改めて別途作られたものとなった。冷戦期にはいろいろ恐ろしいことが米国でも起こっていたが、これらが最終的に見直されたのは、12年ぶりに民主党から政権をとったクリントン大統領の治世期であった。クリントン期前と後では、アメリカはかなり違う国家であると言えよう。それは時代の流れである。

「赤狩り」はハリウッドにも大きな恐怖を巻き起こしたが、その中で密告という司法取引を行い自分の制作活動を保証してもらった人々もたくさんいる。現代では、その例としてエリア・カザン、ゲイリー・クーパー、ウォルト・ディズニーなどがあげられている。

『真昼の決闘』は賛否両論(「心理考察を含んだ深みのある批評的西部劇だ」とか「アメリカが心に描く正義を否定する売国奴的弱虫の映画」)に分かれつつもアカデミー賞作品賞の最有力候補であったが、『地上最大のショウ』に敗退して受賞にはいたらなかった。これは「赤狩り」の真っ只中でリベラル派として有名だったフレッド・ジンネマン監督とカール・フォアマン脚本による作品に票を投じるのをアカデミー会員がためらったためと言われている。この映画には「赤狩り」時代の沈鬱さが漂っているが、「赤狩り」体制への批判というのは言いすぎであろう。「赤狩り」否定が起こり始めるのが1950年代後半、「赤狩り」否定の精神を芸術として表現できるのは1970年代、その犠牲者への公的な名誉回復が起こるのは1990年代を待たなければならなかったのである。